|

Nouvelle série, n°10 2nd semestre 2023 |

|

|

DÉBATS |

|||

|

TÉLÉCHARGER LA REVUE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

CHRONIQUE

Une panique de notre temps

L’effroi gagne les démocraties : voilà que la sphère publique est infectée par les fausses nouvelles. Mais si cette nouvelle-là s’avérait elle aussi douteuse, à quelle crainte pourrait-on donc se fier ?

Par Bertrand Labasse

L

es grimoires sont formels sur ce point : l’Apocalypse s’annoncera par des signes étranges auxquels tout prophète compétent reconnaitra le début de la fin. On ne signalait pas ces derniers temps plus de lapins pondant des œufs ou de chèvres à deux têtes que d’habitude, mais les présages funestes ont dû se moderniser depuis l’Antiquité. Or, ils semblent bel et bien se multiplier aujourd’hui en version 2.0. Aux États-Unis, déjà, où l’Antéchrist se signale par une tignasse jaune et une peau orange qui ne sont sûrement pas humaines. Le voir plaider tour à tour pour la défense de la vérité et de l’État de droit, le respect du processus électoral et même la sauvegarde des institutions démocratiques suffirait à plonger n’importe qui dans la confusion, mais partout se remarquent des anomalies dont la bizarrerie n’augure rien de bon.

Le meilleur parmesan est désormais produit au Wisconsin affirme un expert, lui-même parmesan1. La supervision éthique de Microsoft est insuffisante clame un autre expert, lui-même propriétaire de Twitter/X. La lutte contre le réchauffement climatique est capitale claironne une publicité de l’industrie des sables bitumineux (les mines de charbon préparent sûrement la leur). Et voilà qu’un sondage nous apprend que les Français ne se prennent plus pour le peuple le plus cultivé de la planète2. Là, c’est trop. Toute chose peut-elle donc tout à coup s’avérer l’inverse de ce qu’on pensait jusque là ? Devant tant de signaux insensés la raison chancelle. Le principe de non-contradiction qui nous accompagnait fidèlement depuis Aristote s’effondre en un tas de gravats à côté duquel le Parthénon aurait l’air flambant neuf. Et pendant ce temps, un peu partout, populistes et complotistes en tout genre s’affairent à boucler la première étape prévue sur la route du jugement dernier : « de nombreux faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens » (Matthieu 24:1).

Bref, l’avenir se présente plutôt mal. À quel repère se fier si l’on ne peut plus croire au Parmesan ? Ni même aux Français ? Tout géologue ou glaciologue vous le dira : quand les balises les mieux plantées s’engloutissent sous vos yeux, la suite ne va pas être plaisante.

Serait-ce le moment de paniquer ? Peut-être bien, mais la panique, nous dit Douglas Adams, est une chose trop sérieuse pour s’improviser sur l’impulsion du moment. On ne devrait s’y abandonner qu’après mûre réflexion.

Prenons les ours. En cas d’attaque avérée, la consigne officielle est de ne pas s’affoler avant de les avoir bien étudiés. S’ils sont bruns avec des reflets gris (d’où le nom grizzli), c’est le moment ou jamais de piquer un petit somme : se coucher sur le ventre et espérer qu’on se réveillera reposé. Ou au moins qu’on se réveillera. Pour ceux qui ont le poil noir en revanche, une nourriture qui a déjà l’air morte représente surtout du boulot en moins. Dans ce cas, un brin de panique pourra être excusé, le seul conseil restant ne pouvant rassurer que ceux qui se sentent capables de battre un ours à mains nues. Éviter aussi les ours blancs.

On voit ici toute l’utilité de ne pas confondre les dangers, même s’ils se ressemblent jusqu’au bout des griffes. Certains peuvent, paraît-il, disparaître avec une bonne sieste, les autres réclament l’énergie du désespoir et si possible un gourdin. Malheureusement, le discernement des détails importants semble justement être de ces choses qui disparaissent à vue d’œil.

Ainsi voit-on dans bien des démocraties réelles ou supposées les moutons manifester une curieuse propension à voter pour les loups. C’est que, décidément, les bergers les énervent avec leurs airs supérieurs et leurs idées compliquées. Au moins, les loups marchent à quatre pattes comme tout le monde, leurs idées sont toujours simples et ils n’ennuient personne avec des règlements idiots. Quant aux petits tas d’os et de poils sanglants qu’on peut voir ici ou là, ce sont sûrement des mystifications. À l’évidence un complot des éleveurs : plus ils vous suggèrent d’ouvrir le dictionnaire à la page « carnivore » moins il faut les écouter. C’est le genre de gars qui lisent des livres. De toute façon la page a dû être trafiquée aussi. Amis quadrupèdes, ne croyez pas leurs fake-news !

Les fausses nouvelles… voilà au moins un sujet sur lequel tout le monde semble d’accord, les exaltés comme les modérés, les progressistes comme les conservateurs. Ce sont des ruses du pouvoir. Ou alors des ruses de la subversion. Ou des ruses des Russes. En tout cas, elles menacent tout ce que nous aimons.

Tant d’enthousiasme dans l’effroi néglige une question essentielle. Ont-elles le poil noir ou brun ? C’est ce qui pourrait différencier un abîme sous nos pieds et un abyme sous notre nez. Se pourrait-il donc que l’invasion des fausses nouvelles en soit elle-même une ? Difficile d’y croire, donc de ne pas y croire3 : les messages insensés qui circulaient durant la pandémie étaient de vraies faussetés, aussi authentiquement fallacieuses qu’il est possible de l’être. Et elles tuaient bel et bien des gens. Donc, ça existe et ça peut être très dangereux, un peu comme les ours. Mais à quel point au juste ?

Aux sources du mal

Remontons à l’origine de la menace. Les cris d’alerte qui résonnent le plus (souvent ceux qui raisonnent le moins) la présentent comme un sous-produit des médias sociaux. Quelque chose comme une expérience qui aurait mal tourné dans un laboratoire de la Silicon Valley avant de s’en échapper pour contaminer la planète.

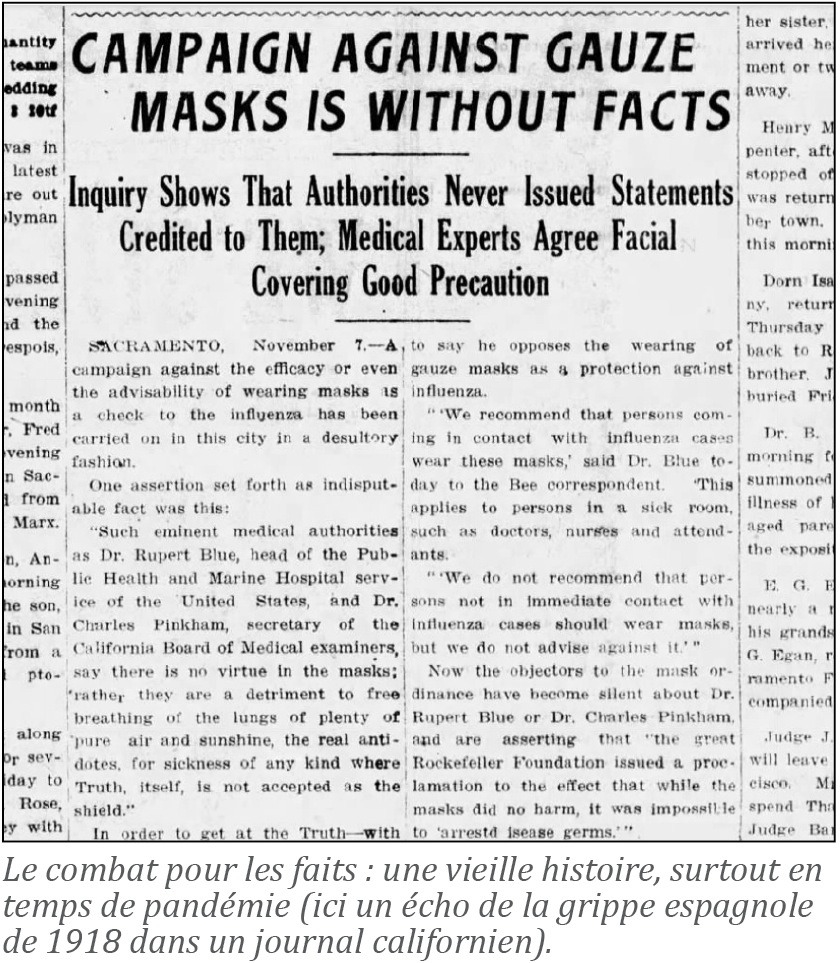

De plus avisés objectent qu’elle nous accompagne depuis l’Antiquité : on rappelle en particulier les médisances de Procope de Césarée sur l’empereur Justinien et par la suite celles de Pierre l’Arétin. Pourquoi ces deux seconds rôles plutôt qu’Antoine ou Néron, orfèvres en la matière, ou les sycophantes grecs, professionnels de la calomnie ? Ils doivent sans doute leur célébrité inespérée à un bref texte de l’historien Robert Darnton et ensuite à la magie autocumulative de Google search, la chambre d’écho de l’érudition minute. Mais même répété, ça reste une fausse information. D’abord parce que les fausses nouvelles sont beaucoup plus anciennes que ça. Et aussi parce qu’elles sont bien plus récentes.

Si l’on parle de tromperie en général, cet art était sûrement maîtrisé lorsque nos aïeux décidèrent de se faire pousser des poumons et des pattes, histoire d’aller voir s’il y avait quelque chose d’amusant à faire sur la terre ferme. Mais même en restreignant la question aux seules informations mensongères sur un sujet d’intérêt public, les hominidés n’ont rien inventé du tout. Lorsqu’un singe capucin découvre une source de nourriture appétissante, il sait qu’elle sera pour les plus costauds de la bande. Quand on est petit, il faut être malin… On vérifie que personne n’a encore rien vu, on inspire un bon coup et, hop, on pousse le cri d’alarme « danger en approche ». Vivement intéressé par cette actualité, tout l’auditoire, costauds compris, se disperse dans les arbres.

La fausse nouvelle serait-elle au moins le propre du primate ? Même pas. Le drongo brillant, quelque chose comme un corbeau nain, fait exactement le même coup et cette fois-ci à une autre espèce, les suricates, pour leur voler leurs propres friandises. On ne l’appelle pas brillant pour rien4. Comme il est vraiment malin et que les prédateurs ne manquent pas, ses alertes sont la plupart du temps fiables : un suricate qui prendrait soin de fact checker ses annonces n’aurait probablement pas le temps de le regretter. Le drongo a compris que les tromperies étaient plus crédibles au milieu des faits réels. Tout ça avec un cerveau de la taille d’un grain de raisin, soit à peine moins que ce qu’il lui faudrait pour être candidat républicain ou commentateur sur Fox News, d’autant qu’il a déjà l’éthique requise5.

Notons au passage que les suricates, mammifères sociaux, sont en théorie bien plus intelligents qu’un volatile de base. Ce qui démontre – et l’actualité aussi – que l’intelligence n’est pas forcément un avantage compétitif dans la sphère publique. La ruse et l’absence de scrupules fonctionnent souvent bien mieux : comme le résumait Woody Allen, « les méchants ont dû comprendre quelque chose que les bons ignorent ».

L’année 0 de la désinformation

Quoi qu’il en soit, il est clair que les fake news sont là depuis toujours. On ne serait même plus surpris d’apprendre que certaines peintures rupestres étaient commanditées en douce par les agents d’une tribu rivale. Pour autant, il est tout aussi clair que les fausses nouvelles sont en réalité un phénomène très récent. On peut même le dater avec précision : tout a semble-t-il commencé le 8 décembre 2016.

Ce jour-là, discourant à l’occasion du pot de départ d’un sénateur qui prenait sa retraite, Hillary Clinton lança à brûle-pourpoint un avertissement solennel contre l’« épidémie des fausses nouvelles malintentionnées ». C’est qu’un quidam venait juste de vider son chargeur dans une pizzeria de Washington où il avait lu qu’elle logeait son club de pédophiles satanistes. C’est peut-être aussi – incidemment – qu’elle avait été un mois plus tôt l’objet d’une autre nouvelle si absurde qu’on se pince encore pour y croire : selon une rumeur relayée par tous les grands médias, elle avait perdu l’élection présidentielle.

Bref, martela-t-elle, il était devenu « impératif que les dirigeants, tant du secteur privé que du secteur public, se dressent pour protéger notre démocratie et des vies innocentes ». On ne sait pas trop si quelqu’un du secteur privé a entendu la Cassandre démocrate, apparemment pas, mais du côté de la sphère publique si : Donald Trump trouva même l’idée excellente. Pas le concept dont il était déjà un virtuose, l’appellation. Elle ne datait pas d’hier, mais c’était la locution idéale pour désigner à l’avenir tout ce qui ne proviendrait pas de lui et des siens.

Ainsi les fake news envahirent-elles via son compte Twitter le paysage du débat public, écrasant en un éclair les molles désignations concurrentes (spurious claims, phony news, misinfomation, false statement, spin, etc.) L’expression avait déjà soulevé un certain intérêt peu avant, lorsque le journaliste canadien Craig Silverman avait publié plusieurs articles fouillés sur l’infestation des fake news, en particulier un sur les adolescents de Macédoine du Nord qui les produisaient à la chaine. Mais ses enquêtes ont culminé en 2016, d’où l’on conclura que c’est bien cette année, celle de l’élection présidentielle états-unienne, que le problème est né.

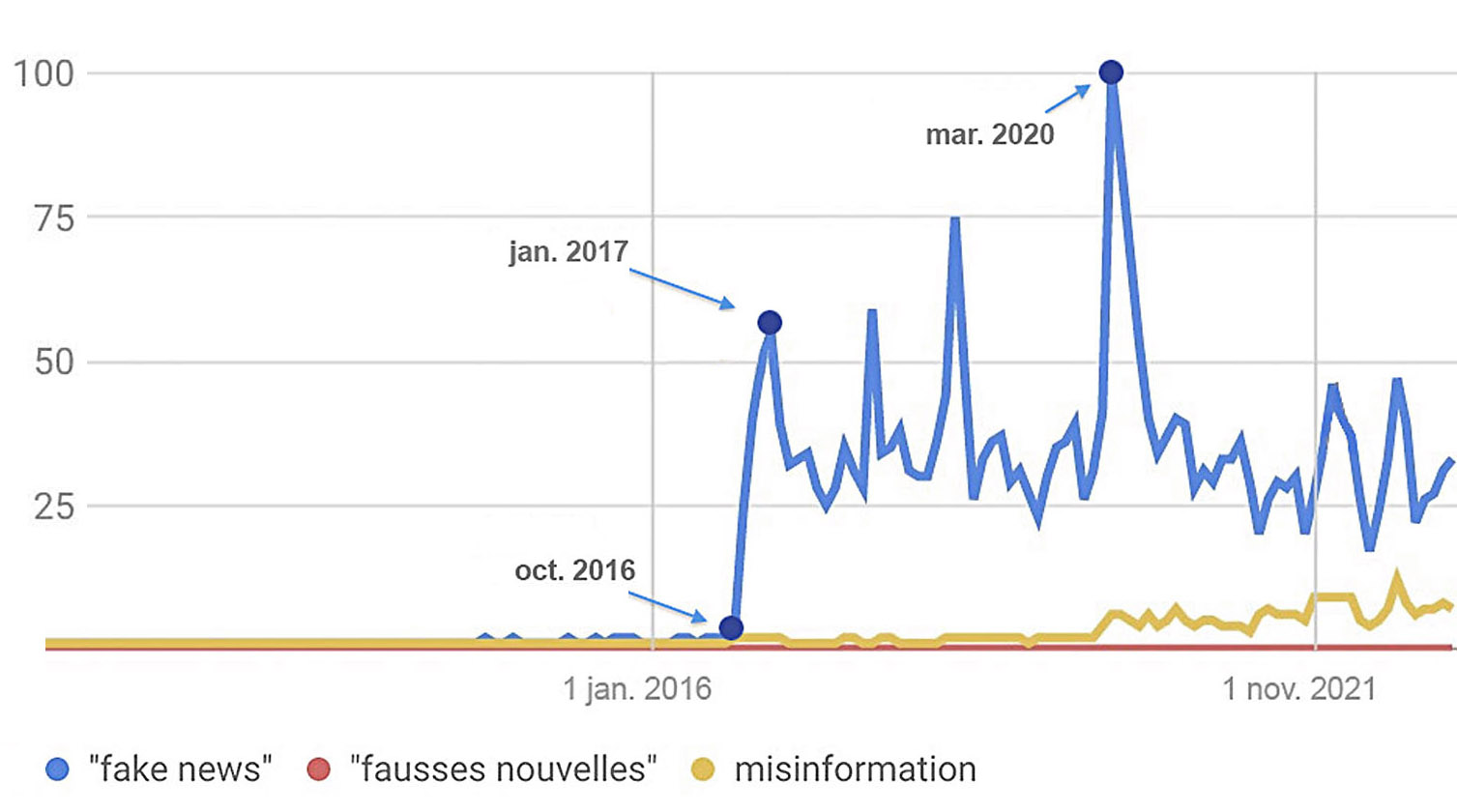

Rien de plus facile à vérifier grâce aux recherches en ligne : les données de Google Trends montrent sans le moindre doute que c’est à l’automne 2016 qu’il est apparu sur le radar collectif, lequel il n’a plus quitté depuis. On s’en féliciterait si l’on ne remarquait pas le pic d’attention ultérieur : comme il se doit, il est lié à la pandémie, mais à un stade si précoce que ceux qui tapaient ce mot-clef devaient nourrir bien plus de soupçons envers les informations officielles que vis-à-vis du flot d’affabulations à venir.

Taux de recherches en ligne pour trois locutions, d’après les bases de données anglophones et francophones de Google Trends (B. L. - CdJ).

En tout cas, l’origine des fausses nouvelles est maintenant beaucoup plus claire. Résumons : elles sont un sous-produit d’Internet et surtout des médias sociaux de la Silicon Valley. C’est vrai. Mais elles proviennent en fait de l’Antiquité. C’est vrai. Quoiqu’elles précèdent en réalité l’aube de l’humanité. Vrai aussi. Cependant, le phénomène remonte très précisément à 2016. Vrai encore. C’était tout simple…

Une souche mutante ?

Ces détails de calendrier n’ont l’air de rien, mais ils sont cruciaux. Car si le péril nous accompagne depuis la nuit des temps, force est de constater que le genre humain a jusqu’ici réussi à s’en accommoder tant bien que mal. Plutôt mal que bien, à dire vrai, si l’on considère la quantité de massacres que ces choses-là ont déclenchés : quand la rumeur se répandait jadis qu’un enfant avait été enlevé, on ne tirait pas quelques balles dans le plafond d’une pizzeria, on brûlait tout le village avec ses habitants dedans. Mais malgré toutes les petites et grandes atrocités qu’ils ont provoquées, les faux bruits n’ont pas pu empêcher un bon nombre de pays d’accéder à une paix relative et de tenir des élections de temps à autre. En revanche, si c’est là un virus nouveau, ou s’il a muté grâce aux réseaux sociaux, Dieu seul sait où il peut entrainer les démocraties.

Évidemment, le fait qu’il n’existe aucun accord, y compris chez les chercheurs, sur ce qui constitue ou non une fake news en bonne et due forme ne facilite pas les prévisions. Les plus généreux élargissent la notion jusqu’à englober la propagande idéologique en général, la publicité commerciale et même les parodies et les satires. Les plus regardants la soumettent à une liste de conditions pointilleuses : imiter un contenu journalistique, évoquer une autorité crédible, chercher sciemment à manipuler le public, etc. Certains s’efforcent aussi de séparer plusieurs catégories : malinformation, mésinformation, désinformation…

Tout ça n’est pas inutile pour tenter d’organiser vaguement la confusion ambiante. Mieux vaut de la confusion un peu rangée que de la confusion désordonnée. Mais ça reste de la confusion : comme toujours dans ce genre de choses, chaque définition est défendable et toutes sont contestables point par point. Après tout, la championne des fausses nouvelles, celle qui claironnait contre toute vraisemblance que le pape François apportait son soutien à Donald Trump, provenait d’un site explicitement parodique (son succès a atterré son créateur : ça lui apprendra). Mais on ne peut tout de même pas se mettre à assimiler tous les humoristes et imitateurs de l’audiovisuel à des manipulateurs. À ce compte-là, débarrassons-nous aussi des écrivains : comme le déplorait déjà Platon, leurs histoires sont pleines de choses même pas vraies.

À moins que ce soit la volonté de nuire qui signe le délit, de même qu’une bouteille ou un tabouret de bar peut juridiquement devenir une arme « par destination » pour peu qu’on en fasse avec trop d’enthousiasme un usage non prévu par le fabricant. Hmmmm. Les tabourets peut-être, mais pour les fausses nouvelles, ça ne marche pas tellement. On peut douter que la majorité de ceux qui ont relayé l’absurde onction vaticane de Donald Trump comptaient vraiment tromper leurs amis. Même au fin fond de la Bible belt, on doit sûrement savoir que le pape François n’est pas exactement un ultraréactionnaire : c’est justement pour ça qu’on ne l’aime pas trop là-bas. Mais on aime rigoler de temps en temps.

En outre, depuis les enquêtes de Silverman et de quelques autres, on sait qu’une bonne partie des fausses nouvelles qui ont submergé la campagne présidentielle états-unienne n’étaient pas du tout malintentionnées : les hordes d’ados macédoniens qui les ont produites à jet continu se moquaient bien du résultat des élections. Ils voulaient juste profiter à un océan de distance d’une source de revenus publicitaires facile à exploiter. Rien de personnel.

Plus généralement, pour en revenir à lui encore et encore (à grand regret mais peut-on parler de montagnes sans évoquer l’Everest ?) les 30 573 contrevérités attribuées à Donald Trump par les vérificateurs exténués du Washington Post échappent souvent à l’un ou l’autre des critères censés caractériser une fake news, en particulier tous les énoncés qui n’entretiennent pas assez de rapport avec l’actualité, les faits ou quoi que ce soit dans le monde réel pour constituer à proprement parler des informations fausses.

Sans compter qu’une autre bonne partie des affabulations véhiculées dans la sphère publique provient de médias classiques. Le National Enquirer et d’autres tabloïds, mais aussi, mine de rien, les chaines du câble qui malgré des noms comme History Channel ou Discovery Science enchaînent les émissions sur les phénomènes surnaturels ou les visiteurs extraterrestres. Tout y semble très crédible tant qu’on ne regarde pas trop les qualifications des « experts » qui s’expriment et qu’on oublie cette histoire de limite de vitesse qui nuit tant au tourisme interstellaire. Laquelle vitesse limite ne peut d’ailleurs s’atteindre qu’en ayant une masse nulle, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour les bagages. Mais supposer que quelqu’un, même vert, veuille voyager tant d’années ou de siècles sans sa brosse à dents pour le seul plaisir de jouer à cache-cache avec une bande de primates mal dégrossis (ou juste pour poster un selfie sur son Instagram galactique) ne dérange pas les intervenants6.

L’ennui, c’est que ça n’a pas non plus l’air de déranger leur abondant public. Ni l’intelligentsia : tant que ce n’est pas politique ou sanitaire, ça va. Ce n’est donc pas des fausses nouvelles traditionnelles qu’il faudrait avoir peur, c’est des fausses nouvelles nouvelles. C’est très différent. Dans le premier cas, il se trouve simplement que les téléspectateurs ne font pas attention à la crédibilité des locuteurs, admettent des prémices absurdes et avalent des preuves ineptes pour en conclure que le gouvernement nous cache la vérité. Alors que dans le second cas… voyons… disons que dans le second cas, le canal n’appartient pas à Disney ou à Bell. Et puis ces chaines du câble signalent toujours en début d’émission qu’elles ne sont pas responsables des boniments qu’elles diffusent. Rien à voir, donc, avec les médias sociaux…

L’écœurement gagne

D’accord. Ne mélangeons pas tout. Lorsque les définitions formelles échouent, ce qui est souvent le cas quand on traite d’activités humaines, il ne reste plus qu’à recourir au truc de la typicité générique, c’est-à-dire se rabattre sur une désignation un peu souple qui repose sur les propriétés typiques (mais non obligatoires) communément attribuées à quelque chose. En général, dans son sens nouveau, une fausse nouvelle typique imite ou distord sciemment une information factuelle pour tromper les utilisateurs des réseaux sociaux dans un but mercantile, idéologique ou les deux. Beaucoup de contre-exemples possibles, mais l’idée générale est assez claire.

Quant aux conséquences, elles sont évidentes. L’un des effets les plus flagrants des fake news est certainement l’écœurement. À tel point que le terme a fini par donner la nausée à ses principaux promoteurs. Dont celui qui se vante de l’avoir inventé, et qui lui a en tout cas donné un sens inédit :

Maintenant, j’appelle les « fausses nouvelles » des « nouvelles corrompues ». Parce que « fausses » n’est pas assez dur, et c’est moi qui avais imaginé ce terme – j’en suis très fier – mais je crois que je vais souvent le remplacer par « nouvelles corrompues »7.

Plus modeste, ce qui n’est pas très difficile, et par ailleurs différent à tout égard, l’autre pionnier de l’appellation l’a pareillement désavouée :

J’ai aidé à populariser le terme « fake news » et maintenant je grince des dents à chaque fois que je l’entends […] les « fausses nouvelles » sont désormais à la fois un slogan vide et un signe d’avertissement profondément troublant8.

Ils ne sont pas les seuls à vouloir en finir avec cette locution creuse : l’évocation des fausses nouvelles suscite aujourd’hui un accablement croissant. Ne serait-ce que parce que leur possible tsunami numérique a provoqué un raz de marée éditorial bien réel. Notamment dans le monde universitaire, où la courbe des publications scientifiques sur ce thème ressemble furieusement à celle des questionnements profanes sur Google search.

Il serait très mesquin de noter que les chercheurs savent aussi bien que n’importe quel ado macédonien identifier une bonne source budgétaire quand elle se présente. Certes, l’ouverture des vannes des financements de recherche n’a pas dû nuire à cet effort collectif, pas plus que l’excitation juvénile de bien des scientifique pour les problématiques chaudes du moment, mais le fait est qu’il y avait bel et bien là matière à recherches. Et beaucoup de monde pour s’en charger. Comme tout savant s’estime expert dans au moins deux domaines, sa spécialité et la communication de masse, les grandes revues comme Science et Nature ont accueilli à bras ouverts les écrits de chercheurs de toute sorte sur l’impact effrayant des fausses nouvelles, leur prodigieuse rapidité de propagation et leur gonflement irrésistible. En aurait-on douté que le cataclysme de l’élection états-unienne de 2016 suffisait à convaincre : un résultat politique aussi inimaginable exigeait une cause effarante.

En matière de communication, on reconnaît un néophyte à sa tendance instinctive à attribuer à une variable unique une conséquence directe (les jeux vidéo rendent violent9, etc.) Traditionnellement, plus l’effet annoncé est spectaculaire plus la méthodologie est douteuse. Les connaisseurs savent que la réception des messages dépend d’un imbroglio de variables complexes qui, comme leur nom l’indique, varient selon les situations et les individus mais dont la résultante est toujours bien plus faible que ce qu’on pourrait croire. Les fausses informations n’échappent pas à la règle. Comme le résume avec une exaspération mal dissimulée un examen systématique de toutes ces recherches mené par un trio de vrais spécialistes :

Les récits alarmistes sur la désinformation en ligne continuent de gagner du terrain malgré les preuves que sa prévalence et son impact sont surestimés. […] Premièrement, les scientifiques se concentrent sur les médias sociaux parce que c’est méthodologiquement pratique, mais la désinformation n’est pas seulement un problème de médias sociaux. Deuxièmement, Internet ne regorge pas de désinformation ou de nouvelles, mais de mèmes et de contenus divertissants. Troisièmement, les mensonges ne se répandent pas plus vite que la vérité […] Quatrièmement, les gens ne croient pas tout ce qu’ils voient sur Internet : le volume considérable d’engagement ne doit pas être confondu avec la croyance. Cinquièmement, les gens sont plus susceptibles d’être mal informés que désinformés ; les enquêtes surestiment les perceptions erronées […] Sixièmement, l’influence de la désinformation sur le comportement des gens est exagérée car la désinformation prêche souvent les convaincus10.

Les professionnels sont plus malins que ça

Trump ne devrait-il donc pas son élection aux usines russes de fausses nouvelles ? Peut-être un tout petit peu puisqu’au bout du compte le scrutin s’est joué à presque rien, mais infiniment moins à ça qu’à plusieurs autres facteurs. On oublie d’ailleurs qu’il n’est que le dernier d’une lignée de présidents réputés inaptes à un degré ou un autre mais élus par le peuple, l’un sans le moindre concours des médias sociaux (George W Bush), l’autre sans même l’apport d’internet ou de Fox news (Ronald Reagan).

Quant aux Russes, c’étaient des professionnels : ils avaient mieux à faire que d’inventer des faits, sachant que les questions factuelles avaient peu de poids dans de telles élections (sans quoi elles eussent toutes trois tourné très différemment). Le bon terrain, c’était celui des convictions aveugles, des certitudes inconséquentes, bref le marais turbide des opinions exaltées. Lesquelles ils s’efforcèrent d’attiser à grand renfort de mèmes, de faux comptes militants et de publicités sous des signatures aussi opposées que Blacktivist, Black Matters, Veteran Come First, LGBT United ou Army of Jesus, sans oublier Born Liberal, Heart of Texas, BlackPanther et d’autres. Il y en avait pour les adeptes de toutes les convictions, mais les mieux servis ont de loin été les Afro-Américains, que l’on fit de son mieux pour pousser à boycotter l’élection à grand renfort de mèmes serinant que les deux candidats, étant riches et blancs, ne valaient pas mieux l’un que l’autre (« Do not vote for oppressors », « I won’t vote, will you ? »). Vicieux mais malin. Le taux de participation des électeurs noirs n’avait cessé de croitre au fil des trois dernières présidentielles ; il a plongé cette fois-ci.

Sans doute n’était-ce pas la seule raison puisque ce genre de chose est toujours multifactoriel. D’ailleurs, l’heureux élu avait sa propre explication : « Beaucoup de Noirs ne sont pas allés voter pour Hillary parce qu’ils m’aimaient bien ; c’était presque aussi bien que d’obtenir leur vote, vous savez11 ». Presque aussi bien en effet, puisque le résultat a été le même. Mais entre le ressort de l’affection et celui du clivage racial les opérateurs russes avaient clairement misé sur le second.

Des sales types, décidément : il est désormais clair que la manipulation des médias sociaux est l’arme par excellence des dictatures pour empoisonner les démocraties. Ainsi l’équipe de sécurité de Meta a-t-elle simultanément bloqué durant l’été 2022 un autre réseau de faux comptes russes mais aussi un chinois du même acabit. Et, oh… un troisième réseau, dont les mystérieux opérateurs manifestaient une excellente maîtrise des langues russe, persane et arabe, ainsi qu’une nette propension à soutenir les perspectives américaines et à démolir celles de la Russie, de la Chine ou de l’Iran. Et quoique prétendant résider dans ces pays-là, ils ne travaillaient que pendant les heures de bureau pratiquées à Washington…

Difficile d’être surpris : à l’instar de leurs adversaires, les États-Unis se sont souvent illustrés dans le passé par leurs opérations de propagande en sous-main, et leurs alliés aussi. Même l’aimable Canada, dans sa doctrine militaire intitulée Opérations psychologiques12, suggère d’« affaiblir la cohésion et de susciter de l’animosité et de la peur », d’« identifier les frustrations au sein du public visé et de s’efforcer de les amplifier » et plus généralement de miser sur les émotions : « les appels à l’intellect peuvent être réglés par la logique ; les appels à l’émotion – aux tripes ou au cœur – ne sont pas si faciles à régler. » Du classique13. D’ailleurs, le manuel n’est pas très à jour sur les nouveaux médias et on croit comprendre qu’il vise essentiellement les situations de conflit : rien n’indique que les Canadiens aient ces derniers temps mis en pratique des idées aussi efficaces que celle, par exemple, de « créer de la méfiance et de la suspicion parmi les différentes races composant le public visé » (ibid.), mais on voit qu’ils connaissent eux aussi le truc des Russes.

N’en déplaise à Woody Allen, les gentils n’ignorent pas forcément ce que les méchants savent. Et n’en déplaise à Sartre, l’enfer ce n’est pas seulement les autres. La carte des quelque 200 fermes à trolls repérées par Meta depuis 2017, un véritable atlas mondial de la désinformation, montre des points un peu partout. En Russie, en Iran et en Chine, surtout, mais aussi dans la majorité des pays du G7. Infiniment moins nombreux, d’accord, et la carte ne distingue pas les opérateurs privés et étatiques dans ce qu’elle appelle sobrement des « comportements inauthentiques coordonnés », mais voilà encore une idée reçue qui s’effondre. Non seulement les fausses nouvelles ont moins d’effet qu’on ne le croit, et en tout cas beaucoup moins que les manipulations idéologiques, mais en tant qu’activités professionnelles, ni les unes ni les autres ne sont l’apanage de marionnettistes étrangers. Et on ne parle là que des réseaux anonymes : quoique valant facilement plusieurs bataillons de trolls russes chacun, les industriels de la désinformation qui officiaient à visage découvert comme Alex Jones ou Steve Bannon ne sont pas concernés.

Ceux-là n’éprouvaient aucun besoin de se cacher. Après tout, l’information est un des seuls secteurs, peut-être le seul, où l’on peut gagner très facilement de l’argent avec des produits trafiqués sans courir le moindre risque pénal (n’essayez pas avec des aliments frelatés, des marchandises imaginaires ou des tableaux contrefaits). On comprend que ça ait suscité tant de vocations.

Une panique morale ?

Les fausses nouvelles existent, c’est entendu. Et elles peuvent être dangereuses, comme les ours, mais pas autant qu’on le clame. Pourrait-il dans ce cas ne s’agir que d’une « panique morale » ?

Pas le moins du monde. Pour la bonne raison que cette étiquette galvaudée n’est pas un concept analytique digne de ce nom : c’est essentiellement un triomphe du marketing universitaire, une « fake notion » si on veut. Elle mérite un détour, ça nous changera les idées.

Il advint donc que dans les années 1960, observant le brouhaha médiatique qu’avaient suscité quelques rixes entre mods et rockers, un doctorant anglais multiplia les découvertes stupéfiantes. Il s’avérait en effet que les tabloïds britanniques étaient non seulement réactionnaires mais aussi enclins au sensationnalisme, que certains politiciens aimaient tirer parti du moindre désordre et que l’Anglais moyen désapprouvait que des jeunes se lançassent des transats dans les stations balnéaires. On n’aurait pas été plus surpris s’il avait aussi découvert que la pluie mouillait et que l’Angleterre était une ile, mais Stanley Cohen eut une idée tout simplement géniale : c’était là, conclut-il, un cas flagrant de « panique morale ». Même en l’absence de toute panique apparente, à moins que quelques déplorations sur les égarements de la jeunesse puissent en tenir lieu (auquel cas nous baignons dans un climat de panique perpétuelle depuis la Grèce antique).

Substantielles dans l’ensemble, et même plutôt brillantes en dépit d’un ou deux impairs méthodologiques notables, ses observations empiriques auraient largement suffi à lui valoir un doctorat. Mais le coup de la panique morale lui gagna en plus une renommée planétaire. Car les symptômes assez banals qu’il avait transformés en syndrome étaient soigneusement calibrés pour permettre à n’importe qui de rejeter à l’avenir d’un air supérieur toute préoccupation collective, en particulier journalistique, devant quelque emballement du moment. À une condition tout de même : comme Cohen en conviendrait plus tard sans regret ni surprise apparente « il est évidemment vrai que les utilisations de ce concept […] proviennent d’un consensus progressiste de gauche. Ce projet empirique se concentre (voire porte exclusivement) sur les cas où l’indignation morale semble motivée par des forces conservatrices ou réactionnaires. » Aussi s’en sert-on essentiellement pour « saper les idéologies conservatrices et les angoisses populaires en qualifiant leurs préoccupations d’irrationnelles14. »

Un exemple savoureux nous en est venu récemment d’un penseur très apprécié pour le talent avec lequel il a consacré sa carrière à, justement, saper les idéologies conservatrices et les angoisses populaires en qualifiant leurs préoccupations d’irrationnelles. En vertu de quoi il a doctement expliqué que les inquiétudes croissantes soulevées par le musellement de la parole universitaire face aux activismes de tout poil n’étaient en fait rien de plus qu’une panique morale. Hélas, pour habile qu’elle soit et solidement armée du marteau de Stanley Cohen, sa remontrance n’a peut-être pas convaincu de leur irrationalité ses quelque 600 collègues québécois qui, sondés sur la question, avaient pour leur part déclaré qu’ils s’autocensuraient bel et bien (ni les 160 qui s’imaginaient même avoir déjà été victimes de représailles).

Contre tant d’illusions, la meilleure dialectique ne pouvait rien. Pas même celle d’un auteur d’un discernement tel qu’il lui avait permis dans un essai précédent (il écrit très vite) de démontrer que les black blocs, réputés transformer les manifestations en guérillas urbaines, étaient en réalité de très gentils jeunes gens, tout au plus un peu turbulents. C’est le genre de performance intellectuelle qu’un esprit pondéré regarde avec la même fascination que les vidéos d’ados en planche à roulettes qui se cassent les dents sur une rampe d’escalier : tout ça n’est pas très raisonnable, mais ça réclame une virtuosité et une confiance en soi qui forcent l’admiration.

La guerre de 400 ans

Revenons donc à nos moutons, ceux qui votent pour les loups sous l’emprise méphitique des chambres d’échos des médias sociaux. Chambres dont, soit dit au passage, l’effet est bien plus ténu qu’on ne le pense15, comme toujours quand il s’agit de communication. Mais peu importe : ce n’est pas parce qu’une menace est exagérée qu’elle n’est pas réelle, et que l’affronter n’est pas une bonne idée. Surtout pour la presse ! Car les fausses nouvelles sont son plus fidèle ennemi. Le Joker de Batman, le Moriarty de Sherlock. Le faire-valoir parfait. À tel point que le combattre est bien plus qu’une mission civique du journalisme, c’est pratiquement ce qui le fonde depuis l’origine. Dès le départ, en effet, le pionnier du journalisme francophone avait identifié cette lutte comme la principale justification de son projet :

Surtout seront-elles maintenues ces gazettes pour l’utilité qu’en reçoivent le public et les particuliers : le public pour ce qu’elles empêchent plusieurs faux bruits qui servent souvent d’allumettes aux mouvements et séditions intestines […]16

Ça date de 1632, mais comme souvent avec Renaudot, ça aurait pu être écrit la semaine dernière. L’ennui, c’est qu’hier comme aujourd’hui, les fausses nouvelles ont une vénéneuse séduction qu’il n’a jamais été facile de supplanter avec des informations sérieuses,

Ce qui fera qu’une lettre partiale […] ou une bizarre nouvelle dite à l’oreille, sans auteur, qui se trouvera en fin [de compte] ridicule, rencontrera quelquefois plus d’attention et de créance dans les esprits que le plus certain article de nos Relations […]17

Découragement bien connu des fact-checkers qui, comme tous leurs prédécesseurs au fil des siècles, rêveraient qu’on les écoute un peu plus et un peu moins les affabulateurs de la place publique. D’autant que les bonimenteurs ont depuis longtemps saisi que la défense de leur crédibilité reposait sur une contre-mesure capitale : déconsidérer à tout prix la parole des journalistes. C’est ainsi qu’une citation forgée par les opérateurs russes a connu un joli succès : « Les gens croient ce que les médias leur disent de croire ». On jurerait du Chomsky mais ses créateurs ont préféré l’affubler de la signature de George Orwell, autorité plus considérable quoique moins plausible.

Heureusement que c’est faux ! Si les gens croyaient ce que les médias leur disent de croire, disons par exemple… les faits, la candidature de quelqu’un comme Trump n’aurait suscité dans le public qu’un éclat de rire incrédule, les fausses nouvelles que des haussements d’épaules, et ainsi l’objet de cette chronique serait-il tombé à l’eau. À quoi tiennent les choses. Mais on ne fait jamais appel en vain à cette capacité particulière qu’ont les journalistes de réunir sur leur dos les factions les plus opposées. C’est que la détestation du journalisme est l’espéranto de tous les radicaux : de quel bord qu’on vienne, on la comprend et on se la partage d’un cœur joyeux. Et ça non plus ne date pas d’hier :

Non, elles [mes nouvelles] ne sont point partiales : ce sont ceux qui le disent. Pareil à ceux qui regardent au travers d’un verre coloré, la passion leur fait juger les autres semblables à eux-mêmes […] Juge par là le lecteur s’il doit croire tout esprit qui voudra diminuer la foi de mes Gazettes par un simple bruit contraire, et qu’il se souvienne, si leur grand nombre le peut permettre, combien de fausses nouvelles sèment ordinairement ceux qui exercent la plus rude [critique] contre les miennes. Dans toutes lesquelles s’en trouvera-t-il autant à reprendre qu’en celles qui courent en une seule matinée sur la place [publique]18.

Bien sûr Renaudot n’était pas irréprochable, pas plus que ses successeurs, ce qui a toujours facilité la tâche de leurs adversaires. Mais l’auraient-il été que ça n’aurait rien changé : si les modérés critiquent à l’occasion les journalistes pour ce qu’ils font, les exaltés les critiquent pour ce qu’ils sont : des empêcheurs de délirer en rond.

L’ambivalence des bonimenteurs

Décidément, les fausses nouvelles ne sont pas nouvelles. Et les affabulateurs contemporains n’ont rien perdu de l’ambivalence de leurs devanciers : tout en conspuant le journalisme, ils construisent sa légitimité comme la maladie justifie le médecin. C’est le bon côté des des vérités alternatives. Affolées qu’elles sont par leur tsunami, les élites politiques, culturelles et médicales qui il n’y a pas si longtemps voyaient essentiellement les journalistes comme des nuisances peu ragoutantes les célèbrent aujourd’hui comme les remparts de la société. C’est qu’ils sont un peu les serpents de l’écosystème démocratique : outre que leur très grande majorité n’est pas venimeuse du tout, on s’avise (un peu tard) qu’un milieu dont les serpents disparaissent est très vite submergé par les rats.

Voilà pourquoi il ne faudrait pas trop minimiser la grande frayeur des fake news. Parce qu’elle n’est pas sans motif, d’accord, mais aussi parce qu’elle redore le blason d’un métier qui, en dépit de toutes ses imperfections, rend de signalés services. La lutte contre les fausses nouvelles n’est pas forcément le principal, mais c’est certainement le plus facile à comprendre.

Indépendamment de cet avantage-là, le combat séculaire contre l’affabulation sert-il vraiment à quelque chose ? Le nombre effarant de citoyens qui continuent à gober et relayer des informations insensées peut conduire à en douter. C’est là une variante de la dialectique de la maladie et du médecin : le corps médical ne peut pas empêcher les microbes d’occire quantité de gens, mais combien manqueraient à l’appel si les médecins n’étaient pas là ? Dix fois plus ? Cent fois ? Mille fois ? Allez savoir. En toute rigueur, on ne pourrait évaluer l’impact du travail des vérificateurs qu’en comparant une population qui en bénéficie et une qui en serait totalement privée, mais les exemples qui viennent en tête, du genre Corée du Nord, sont trop détraqués pour être comparables.

Supposons donc avec confiance que leur travail est salutaire. Évidemment, les enseignements de la psychologie sociale sont plutôt décourageants : on sait depuis belle lurette (1956 au moins19 et de mieux en mieux depuis) que lorsqu’un quidam ancré dans sa croyance est confronté à des faits qui l’invalident, il s’exclame rarement « oh, d’accord, je m’étais trompé, désolé ! » Ça ne marche pas comme ça, sans quoi notre monde serait bien plus respirable, au propre et au figuré.

Les plus immergés dans les vérités alternatives sont en général étanches aux réfutations, lesquelles ils évitent de toute façon ainsi que les médias qui les véhiculent. Tant pis pour les 17 % des États-Uniens qui pensent, paraît-il, que des « élites satanistes à la tête d’un réseau pédophile essayent de contrôler notre politique et nos médias20 » : ils ne sont pas le vrai enjeu de cet effort, pas plus que les 47 % qui auraient la certitude inverse. L’important, c’est l’énorme groupe (37 % d’après le même sondage) de ceux qui ne savent pas bien ce qu’il faut penser de tout ça. Ils n’ont probablement pas coutume de lire des journaux, sans quoi ils n’en seraient pas là, mais ils doivent fréquenter les médias sociaux, sans quoi ils n’en seraient pas là non plus. Et c’est ici que la réalité peut le mieux employer sa botte secrète : le lien qui tue. Elle revient tout simplement, sans s’énerver, sans argumenter (avec juste un poil d’ironie si on y tient vraiment), à répondre à chaque affabulation par un lien vers quelque texte qui la désosse tranquillement.

Si les articles de vérification factuelle sont si précieux, c’est sans doute moins pour leurs lecteurs réguliers que pour les munitions qu’ils leur fournissent, prêtes à servir sur le terrain même où la désinformation guette ses victimes. Appelons ça de la politique cognitive, si on veut, et elle se gagne au centre. En imaginant à l’extrême que les 37 % de « ne sait pas » finissent par glisser du côté sombre de la force, on se retrouverait avec 54 % d’hallucinés, ce qui fait un peu trop pour une société fonctionnelle ou pour une société tout court. Dans le cas inverse, on peut à la rigueur vivre avec 17 % d’intoxiqués et 84 % de citoyens à peu près lucides21, même si ça n’est pas très agréable en période d’élection ou de pandémie. Voilà pourquoi le travail des journalistes (et de tous leurs alliés dans le grand bras de fer entre les mythes et les faits22), même s’il est impuissant contre les égarements les plus obstinés, est si important pour les autres. Hypothèse assez spéculative : il n’y a guère d’étude scientifique sur ce point précis, à ce qu’on en sait. « On » ? Qui ça « On » ? Qui donc dissimule son ignorance derrière ce pronom à tout faire ?

Un moment d’absence

Bon, ça suffit !

Au cas où nul ne s’en serait aperçu (pensée déprimante : c’est sûrement le cas), l’auteur de ces lignes avait décidé de s’en abstraire, s’interdisant ces confidences qui permettent en douce de se montrer sous un jour avantageux, renonçant même à l’usage public de la première personne du singulier. De laquelle, d’ailleurs, il s’était très bien passé au cours de plusieurs décennies d’écrits de toute sorte, conforté en cela par un célèbre tweet de Blaise Pascal23. Seulement voilà, le genre de la chronique est pernicieux : si l’on ne se méfie pas, il conduit plus vite à l’ivresse de soi qu’un barman payé au pourcentage.

Des périodes d’abstinence s’imposent pour ne pas se perdre dans l’océan des platitudes égocentriques dont le niveau ne cesse de monter. Non sans baisser dans le même temps : comme l’illustre une pléthore accablante de livres d’autofiction, de blogues et de vidéos en ligne, la banalisation du « je » a transformé en ketchup cet ingrédient jadis si délicat (je écris donc je suis).

Même les journaux ne sont pas épargnés. Depuis les années 1990, la part des chroniques n’y a cessé de s’accroitre, à la satisfaction de leurs lecteurs mais aux dépens de l’actualité traditionnelle. C’est ce qu’un mien compère, Thierry Watine, appelle sans enthousiasme le virage conversationnel du journalisme. Le mot est bien choisi : si ce virage tournait encore un peu il pourrait renvoyer tout droit vers le XIXe siècle, l’époque à laquelle le journaliste de reportage pensait avoir triomphé du journalisme de commentaire. Mais, pourquoi, après tout, s’interdirait-on quelques pas dans cette direction ? La chronique d’actualité moderne a montré qu’elle pouvait réaliser un métissage plutôt réussi entre la rigueur factuelle du premier et la familiarité du second. Et de toute façon, comment résister sans elle à la concurrence des émissions de talk-show et des influenceurs de YouTube ?

Le problème est que le genre de « je » qu’il faut pour remplir un journal demande plus qu’un visage plaisant et un sourire complice : allez savoir pourquoi, l’écrit relève la barre. Barre que certains articles de presse à la première personne ont du mal à franchir aussi gracieusement qu’on pourrait l’espérer. C’est que, condamnés qu’ils sont à briller tous les jours ou presque, les meilleurs esprits peuvent à l’occasion en manquer un peu. Il est plus que temps d’exiger leur libération : le droit du travail devrait interdire que l’on impose à quiconque plus d’une chronique hebdomadaire. Au-delà, c’est inhumain. Un peu comme le contrat de Bach, qui l’obligeait à composer une cantate par semaine. Il y parvenait parce que, quand même, c’était Bach, mais pas sans s’autoplagier, s’autoriser quelques facilités et rabâcher certains thèmes. C’est ce qui arrive quand on ne laisse pas à l’inspiration le temps de se recharger.

Il faudrait peut-être aussi interdire le travail des enfants, à moins que ce soit ma sénilité imminente qui me donne l’impression que l’on peut de nos jours accéder au chroniquat24 à un âge où ni la plume ni les idées n’ont eu le temps de se développer. Ça se passe surtout dans le genre de média en ligne qui s'épargne tout journalisme de terrain, mais le prestige de la chose en prend tout de même un coup. Dans le temps, on rêvait de devenir un jour grand reporter, maintenant on brûle de donner au plus vite son avis sur le monde. Il est vrai que livrer régulièrement son avis personnel est la définition courante de la chronique, mais elle englobe aussi un bon nombre de coiffeurs et de chauffeurs de taxi (leur expérience de la vie en vaut d’autres, surtout lorsqu’elles sont plus courtes et essentiellement nourries des opinions de ses amis en ligne). D’un autre côté, si l’on devait ajouter un quelconque critère – à part celui, trivial aujourd’hui, de la publication – il risquerait fort d’embarrasser certains. Certaines aussi. On ne donnera pas de noms.

En tout cas, ce n’est pas une simple question de style, du moins pas obligatoirement. Je lis par exemple un chroniqueur qui ne fait pas d’effort visible sur ce point, mais qui n’a pas son pareil pour faire chanter les chiffres : même le journalisme de données, un peu sec au naturel, s’accommode très bien d’un « je » de-ci de-là pour fluidifier la sauce. Mais là comme ailleurs, la valeur n’est pas dans la première personne. Elle est dans la consistance du propos mais aussi dans sa singularité, dans quoi que ce soit qui peut faire qu’une voix censément personnelle n’est pas le calque de mille autres.

Je ne dis tout ça que pour exercer à nouveau le droit inaliénable à la digression qui est l’un des plus grisants avantages du genre. En réalité, je ne m’étais pas donné congé pour protester muettement contre le galvaudage du « je ». Encore moins par modestie : il faut toujours beaucoup de prétention pour commettre ce genre de textes, ce en quoi je suis l’homme de la situation.

Non, c’était bien pour un test de sevrage – comme il n’existe pas d’association des égocentriques anonymes, on doit se débrouiller tout seul – mais aussi au nom de la science, histoire de vérifier expérimentalement un petit soupçon… Le déferlement contemporain du « je » ne pourrait-il aussi provenir de la trop grande facilité avec laquelle ces deux petites lettres suffisent à donner à n’importe quelle banalité l’attrait de la convivialité. Qu’elles le puissent est évident : je viens d’essayer avec ma célèbre recette du sandwich au jambon. Ça l’allonge bien au-delà de ses trois lignes d’origine (en comptant « remettre le beurre au frigo et le couteau dans la machine ») mais ça la convertit effectivement en confidences charmantes. La question est de savoir si, dans ce registre-là, il est vraiment bien plus facile d’inviter sa première personne que de la laisser à la maison. L’expérience a été concluante : ça l’est. Je ne suis pas près de recommencer.

Ah, oui… les fausses nouvelles…

Au bonheur des ogres

Résumons derechef : quelles que soient les caractéristiques qu’on leur attribue, y compris leur date de naissance, les fausses nouvelles sont plausiblement moins alarmantes que ne le pensent 85% des humains (selon l’UNESCO25) et en tout cas bien moins que l’attisement des émotions aveugles. Elles ont en outre l’avantage de légitimer le journalisme bien plus efficacement que d’autres justifications, par exemple son obstination à dévoiler au profit de tous des malversations et dysfonctionnements révoltants (« journalisme à scandale » n’est pas une insulte, c’est un pléonasme et une reconnaissance).

Ajoutons à ça que leur exécration publique semble avoir une autre vertu et non des moindres : comme toute épidémie, celle des fake news pourrait bien renforcer l’immunité collective. Sûrement pas au point de nous en protéger vraiment, mais peut-être assez pour mieux y résister dans l’avenir. Toutes ces supposées « générations » qu’on désigne avec des touches de clavier – sans doute parce qu’elles ont grandi avec – ont de ce fait été exposées très tôt au débordement des bobards numériques. Mais aussi à l’inquiétude générale qu’ils suscitent et, plus concrètement, à quelques réfutations sarcastiques, lien à l’appui. À l’âge où l’on craint plus de perdre la face qu’une visite chez le médecin, passer une ou deux fois pour un idiot rend méfiant. D’où plausiblement un scepticisme plus affuté que chez les sages générations précédentes, celles qui passent leur temps à expédier leurs codes bancaires à des inconnus. Et à relayer plus de fausses nouvelles que leurs descendants, indiquent certaines études. Mais comme il se doit dans la confusion ambiante, d’autres travaux avancent la conclusion inverse… Pour départager l’exaltation juvénile et la naïveté cacochyme, il faudra probablement attendre que les enfants du numérique deviennent des vieux du numérique.

Toujours est-il qu’à force de crier au loup, on arrive quand même à sensibiliser au loup. Pas assez pour l’éloigner : diverses recherches, et là elles sont d’accord, ont montré que l’effarante inattention des internautes à la qualité des sources (scientifiques, journalistiques, mercantiles, anonymes…), qui est la clef du problème, était largement partagée. À supposer que l’immunité collective finisse par se renforcer, ça prendra un certain temps. Mais en tout cas, alerter inlassablement contre les fausses nouvelles ne peut pas lui nuire.

Alors, pourquoi donc se fatiguer à nuancer cette angoisse ? Outre le plaisir de faire le malin, ce qui n’est pas à négliger, il existe une assez sérieuse raison de résister un tant soit peu à la crainte collective des fausses nouvelles.

Le fait que cette notion ait été propulsée par un président qui n’était pas connu pour son amour de la vérité et de la qualité du débat public fournit déjà une piste. Mais une photo vaut (pour une fois) mille mots. Elle montre une assemblée de spécialistes en train de soupeser gravement les meilleurs moyens de protéger le public du poison de la désinformation. L’image est diffusée par le bulletin en anglais de la junte militaire birmane, fière de souligner sa participation à une curieuse coalition, la World association of press councils. Parmi les autres membres de cette alliance pour la vérité, on note avec plaisir des pays comme la Turquie, l’Azerbaïdjan ou le Pakistan et avec perplexité l’absence de l’Iran, de la Russie et de la Chine. Peut-être parce que l’enviable expertise de ces trois-là dans la prohibition des nouvelles déplaisantes les dispense d’aller échanger des idées sur les meilleures pratiques en la matière.

Si encore il n’y avait qu’eux. Un peu partout dans le monde, les législateurs ont empoigné l’étendard de la lutte contre les fake news avec un empressement suspect. Selon un récent pointage26, 105 lois auraient été adoptées ou modifiées depuis 2011 par 78 pays pour combattre la désinformation ou ce qu’on présente comme tel, dont 64 prévoyant des peines de prison. Le nombre de journalistes arrêtés à ce titre serait passé de moins de 5 par an jusqu’en 2014 à plus de 50 en 2021. Évidemment, la Biélorussie, l’Égypte et d’autres du même tonneau fournissent la majorité des détenus, qu’ils auraient probablement mis à l’ombre de toute façon. Il n’en reste pas moins que la protection du public a bon dos.

Les lois qu’érigent ou renforcent à la hâte les vieilles démocraties sont dans l’ensemble moins sévères, visant plus à responsabiliser les géants du numérique, ce qui n’est pas une mauvaise idée, qu’à punir les individus. Mais certaines montrent leurs dents : « la criminalisation de la diffusion des fausses informations est déjà une actualité dans l’Union européenne », s’alarme Reporters sans frontières, évoquant entre autres le cas de la Grèce. On n’y est pas encore revenu à la cigüe, mais l’agora a connu des temps meilleurs.

De façon générale, l’équilibre entre la liberté d’expression et la répression des discours transgressifs ne penche pas ces temps-ci en faveur de la première27. Il ne s’agit pas seulement de se protéger des mythomanes anti-vaccins : la lutte contre le terrorisme, voire simplement contre les activismes déplaisants trouvent d’étranges prolongements dans la régulation de l’espace public, manifestations comprises. Plus les loups rôdent dans la pénombre, plus les bergers tendent coûte que coûte à contrôler leurs troupeaux… lesquels ne demandent pas mieux.

C’est ainsi que lors de l’invasion l’Ukraine, une interdiction des médias russes a pu être décrétée en Europe ou au Canada sans faire sourciller personne ou presque. Peut-être était-ce la chose à faire, ça pouvait se discuter. Mais justement, on n’en a pas discuté une seconde : la question sous-jacente de la liberté d’informer28 n’a été débattue ni dans les instances politiques ni dans les grands journaux. C’était si perturbant que j’ai pris le temps de vérifier ça dans les règles de l’art29. Mes données ont eu beau confirmer clairement l’ampleur de cet angle mort, j’en reste incrédule : il n’y a pas si longtemps, une restriction de ce genre aurait suscité de vigoureux débats.

Lorsque la France, connue pour un amour tel de la liberté d’expression qu’elle l’enserre de centaines de textes légaux afin d’éviter qu’elle n’aille gambader n’importe où, avait entrepris de s’attaquer aux fausses nouvelles historiques (en commençant par les élucubrations des négationnistes de la Shoah), des bataillons d’historiens et d’intellectuels s’étaient levés pour marteler que « dans un État libre, il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique ». Ça n’avait rien changé bien sûr : le genre de politicien qui imagine ce genre de lois n’est pas sensible à ce genre d’arguments. Sans compter qu’il est d’autant moins confortable de regimber contre les errances de la vertu que l’on se trouve souvent en mauvaise compagnie30. Mais quand même, on avait protesté.

Or, sauf dans des cas très particuliers (et raisonnablement prohibés), la vérité de l’actualité ne saurait être plus que celle de l’Histoire du ressort des pouvoirs 1 à 3 : le meilleur moyen de la préserver serait de mieux soutenir ce qu’il reste du numéro 4. Se trouvera-t-il grand monde pour protester si l’exécration de la désinformation conduisait un beau jour à faire l’inverse ? Pas sûr.

Quand l’émotion du moment s’oppose à une liberté publique de base, la seconde fait de moins en moins le poids, que cette émotion soit le dégout devant une quelconque sorte de discours répugnant ou la peur d’un péril réel ou imaginaire. L’indignation morale est rarement bonne conseillère, mais la panique l’est encore moins souvent (à part peut-être à propos du climat…)

Bref, si les fake news peuvent vraiment menacer une démocratie c’est en dépréciant la liberté d’expression, laquelle est son vrai fondement. Mais non, ce n’est pas le droit de vote ! On peut sans aucun inconvénient donner le droit de voter au peuple tant qu’on verrouille le droit de débattre, alors que donner le droit de débattre finit un jour ou l’autre par entrainer celui de voter librement. Tout autocrate apprend ça en première année. Même un dictateur stagiaire sait qu’il faut d’abord mettre l’information à sa botte. Le reste, institutions comprises, peut attendre cinq minutes. Curieux comme les Occidentaux se rassurent quand un général qui sent encore la poudre promet pratiquement sans rire des élections dans les plus brefs délais. S’ils superposaient les cartes mondiales des dictatures, des pays où l’on vote et de la liberté de la presse, ils verraient tout de suite quel est le critère qui compte. Et combien il est fragile.

Enfant dévoyé de la liberté d’expression, la désinformation est décidément le méchant idéal, un symbole collectif pour représenter tous les travers d’internet. Et pratique, avec ça : il n’est pas facile de corriger les autres, mais celui-ci a l’air bien plus simple à régler d’un trait de plume. En avoir peur pour cette raison est peut-être exagéré, ou en tout cas prématuré, mais sur ce point-là un peu d’alarmisme ne peut pas faire de mal.

Bertrand Labasse est professeur à l’Université d’Ottawa et professeur invité à l’ESJ Lille.

1

Il travaille à l’Université de Parme, quoi.

2Ils ne seraient plus que 15 % à le croire affirme l’IFOP (novembre 2022), alors que plus de 30 % pensent désormais le contraire. Les autres ne savent pas bien. Heureusement, les Parisiens s’estiment toujours plus cultivés que leurs compatriotes de province : il reste des vérités éternelles.

3Avec un peu d’attention ça devient très clair (au besoin, utiliser un crayon).

4Ou alors ça viendrait plutôt de son plumage luisant. À chacun de se faire son idée…

5Boutade, bien entendu. En réalité il ne semble y avoir de minimum officiel pour l’un ou l’autre critère.

6Convenons-en, les vidéos prises par des avions de chasse de l’US Navy et récemment déclassifiées auraient (pour une fois) de quoi troubler aussi des esprits rationnels, mais ceux-ci ne sont généralement pas invités dans ces émissions, restant plausiblement attachés jusqu’à nouvel ordre aux lois de base de la physique.

7Transcription de la conférence de presse conjointe des présidents Trump et Niinistö (La Maison-Blanche, Service de presse, 02.10.2019).

8Craig Silverman, « I helped popularize the term “fake news” and now I cringe every time I hear it », Buzzfeed News, 31.12.2017.

9En substance : non. Pour une mise au point un peu plus détaillée, voir par exemple Aaron Drummond, James D. Sauer et Christopher J. Ferguson, « Do longitudinal studies support long-term relationships between aggressive game play and youth aggressive behaviour? A meta-analytic examination », Royal Society Open Science, vol. 7, no7, 2020.

10Sacha Altay, Manon Berriche, et Alberto Acerbi, « Misinformation on misinformation: Conceptual and methodological challenge », Social Media+ Society, vol. 9, no1, 2023.

11Propos de Donald Trump, rapportés par Nolan D. McCaskill, « ‘It was great’: In leaked audio, Trump hailed low Black turnout in 2016 », Politico, 21.08.2020.

12Canadian Forces, Psychological operations – Joint Doctrine Manual B-GJ-005-313/FP-001, 2004, p. E3.

13Les amateurs de rhétorique reconnaitront ici le bon vieil avantage aristotélicien du pathos sur le logos.

14Stanley Cohen, Folk devils and moral panics (troisième édition), Routledge, 2002.

15Voir Elisabeth Dubois et Grant Blank : « The echo chamber is overstated: The moderating effect of political interest and diverse media », Information, Communication & Society, vol. 21, no5, 2018, p. 729-745.

16Recueil des Gazettes de l’année 1631, p. 5 (modernisé par l’auteur).

17Recueil des Gazettes, Nouvelles, Relations et autres choses mémorables de l’année 1632, p. 87 (idem).

18Ibid. , p. 393.

19On peut même évoquer Francis Bacon et bien d’autres, mais ne surtout pas remonter à la calamiteuse métaphore de la caverne de Platon qui comme les pilules bleue et rouge de Matrix peut justifier les messianismes politiques ou sanitaires les plus démentiels : être sûr d’avoir raison contre tout le monde n’est pas forcément la marque d’une clairvoyance supérieure (sauf les rares fois où c’est le cas, c’est tout le problème).

20Si l’on en croit un sondage de 1115 adultes commandé par la National Public Radio en décembre 2020.

21Soit au total 101% de la population… il doit y avoir un problème d’arrondi quelque part.

22N’oublions pas, même si leur vitrine est moins en vue et de ce fait moins puissante, de saluer les bataillons de « journalistes citoyens » amateurs, de scientifiques et de vérificateurs bénévoles de toute sorte dont la contribution à cette lutte est considérable.

23« Le moi est haïssable. […] je le hais parce qu’il est injuste qu’il se fasse centre de tout, je le haïrai toujours » (comme les médias sociaux n’existaient pas encore, Pascal n’a pu poster ses pensées au jour le jour : elles « ont été trouvées après sa mort parmy ses papiers »).

24Barbarisme toi-même ! Si l’on accepte mannequinat (sic), il n’y a aucune raison de se priver de chroniquat, qui est quand même plus noble.

25Unesco/Ipsos, Survey on the impact of online disinformation and hate speech, septembre 2023 (sondage mené auprès de 8000 personnes dans 16 pays).

26Gabrielle Lim et Samantha Bradshaw, « Chilling Legislation : Tracking the Impact of “Fake News” Laws on Press Freedom Internationally », Center for International Media Assistance, 2023.

27À la notable exception des États-Unis, qui ont sacralisé la liberté d’expression pour le meilleur et pour le pire, considérant non sans raison que le meilleur vaut bien qu’on supporte le pire (d’autant que, comme l’a enfin découvert Alex Jones, les tribunaux civils peuvent très bien se charger d’abus que le Code pénal s’interdit pour sa part de punir).

28Et en l’espèce de déformer, mais ça ne change rien sur le fond à moins de menacer le journalisme d’opinion en général.

29« Établir l’acommunication: aspects rhétoriques et pragmatiques de l’interdiction des médias russes en Europe », Hermès, la revue, no90, 2022 p. 231-234.

30Une partie notable de ceux qui s’élèvent contre l’encadrement de la liberté d’expression (et d’ailleurs contre la peur des fausses nouvelles) se recrute aux franges extrêmes du champ politique : on n’a pas forcément envie de partager quelque cause que ce soit avec ces gars-là.

Référence de publication (ISO 690) : LABASSE, Bertrand. Une panique de notre temps. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2023, vol. 2, n°10, p. D27-D44.

DOI:10.31188/CaJsm.2(10).2023.D027