|

Nouvelle série, n°11

2nd semestre 2024 |

|

||

|

RECHERCHES |

||||

|

TÉLÉCHARGER LA SECTION |

SOMMAIRE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

Une politisation du récit écologique ? La collapsologie dans les médias de 2015 à 2019

Ariane Bénoniel, Université Paris-Panthéon-Assas

Elsa Régnier, École des hautes études en Sciences Sociales

Ysé Louchet, Université Paris-Panthéon-Assas

Résumé

À travers une étude de la médiatisation de la « collapsologie » dans la presse généraliste française entre janvier 2015 et octobre 2019, cet article se demande si le traitement journalistique du récit « collapsologique » relève d’une politisation des enjeux écologiques dans les médias. L’introduction de propositions politiques – telles que la décroissance ou la valorisation de l’action locale – ainsi que l’inscription des questions environnementales en dehors des rubriques scientifiques constituent une transformation politisante de leur cadrage médiatique. Toutefois, celle-ci n’est que partielle : les « collapsologues » ne sont pas « autrement socialisés » que les entrepreneurs de cause traditionnellement médiatisés et le récit qu’ils portent ne relève d’aucune grille de lecture politique – institutionnelle ou militante.

Abstract

Through a study of the media coverage of “collapsology” in the French general press between January 2015 and October 2019, this article asks whether the journalistic treatment of the “collapsological” narrative is part of a politicisation of ecological issues in the media. The introduction of political proposals – such as degrowth or the valorisation of local action – as well as the inclusion of environmental issues outside the scientific columns constitute a politicising transformation of their media framing. However, this transformation is only partial: the “collapsologists” are not “otherwise socialized” than the traditionally mediatised cause entrepreneurs, and the narrative they put forward is not based on any political – institutional or activist – reading grid.

DOI : 10.31188/CaJsm.2(11).2024.R073

L

’aube des années 2010 marque un infléchissement des discours et des mobilisations portés par une partie des entrepreneurs de la cause écologiste. Ces derniers développent une attitude de plus en plus critique vis-à-vis des pouvoirs publics, discrédités en raison de leur inaction face à l’urgence climatique. L’échec que représente à cet égard le Sommet de Copenhague en est exemplaire (Aykut et Dahan, 2015). De nombreux militants écologistes se détournent de l’idée de « développement durable » (Zaccaï, 2014) à la faveur d’actions directes conçues comme préfiguratives (Graeber, 2018). Si les alternatives écologistes prônant d’autres modèles économiques et sociaux existaient déjà pendant la deuxième moitié du XXe siècle (Ollitrault et Villalba, 2014), elles gagnent en visibilité dans l’espace public au cours des années 2010.

Les théories de l’effondrement se développent dans ce contexte de renouvellement du militantisme écologiste (Semal, 2012). Dans leur ouvrage Comment tout peut s’effondrer, publié en 2015, Pablo Servigne et Raphaël Stevens élaborent le néologisme de « collapsologie ». Les auteurs ont pour ambition de fonder une discipline polymorphe, qu’ils définissent comme l’étude de « l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus » (Servigne et Stevens, 2015). La collapsologie entend mobiliser toutes les données scientifiques, culturelles, politiques et sociales à disposition pour étudier l’effondrement de la société thermo-industrielle ainsi qu’alerter sur l’urgence climatique et la sixième extinction de masse. Le succès de cet essai, qui se vend à plus de 100 000 exemplaires, popularise le récit effondriste dans les arènes publiques. Il est ravivé en octobre 2018, à l’occasion de la publication d’un deuxième ouvrage de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, qui sont rejoints par Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible.

De nombreux chercheurs, principalement des philosophes, dénoncent le caractère paralysant et dépolitisant de la collapsologie1. Cependant, cet article n’a pas pour ambition de prendre position dans ce débat ; il vise à analyser les ressorts (dé)politisants du traitement journalistique de ce « nouveau2 » récit écologique qui émerge en 2015 et connaît une forte médiatisation à partir de 2018. Elle est concomitante d’une prise en charge médiatique importante d’événements liés aux enjeux écologiques, parmi lesquels un été caniculaire, un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’une augmentation de la température mondiale de 1,5 °C, la démission de Nicolas Hulot du poste de ministre de la Transition écologique, la multiplication des mobilisations citoyennes « pour le climat » et le « phénomène Greta Thunberg » (Pacary, 2020). La médiatisation de la collapsologie s’inscrit ainsi dans un contexte de renouvellement des entrepreneurs de la cause écologique, marquant un potentiel infléchissement dans son cadrage médiatique.

Au cours des années 2000, l’institutionnalisation de l’information environnementale, et notamment de la question climatique, s’accompagne de la dépolitisation de son traitement médiatique. Cette dernière prend trois formes : les enjeux environnementaux sont déconflictualisés, désocialisés et individualisés (Comby, 2008). Ils sont présentés de manière consensuelle, réduisant les possibilités de débats dans ce domaine. De plus, le discours médiatique ne prend pas en compte les écarts de responsabilité et d’exposition aux impacts du dérèglement climatique entre les classes sociales et les différents pays (Chancel, 2017). Enfin, la sphère domestique est désignée comme le principal lieu d’action sur les enjeux écologiques, imputant aux individus la responsabilité d’agir, notamment dans leur choix de consommation, au détriment d’une approche systémique des dérèglements écologiques. Cependant, la prise en charge des enjeux écologiques par de nouveaux entrepreneurs de cause au cours des années 2010 pourrait entraîner des séquences de politisation de la médiatisation des enjeux environnementaux. À travers l’étude de la médiatisation de la collapsologie, ce travail cherche à rendre compte de cette possible politisation du cadrage médiatique dominant.

Cette enquête, initiée en octobre 2019 dans le cadre d’un séminaire méthodologique animé par Jean-Baptiste Comby à l’Institut France Presse (Paris-Panthéon-Assas), s’inscrit au croisement de la sociologie des problèmes publics et de celle des médias. Elle s’appuie sur un corpus constitué à partir de la base de données Europresse. Il est composé de 199 articles issus de la presse généraliste3, publiés entre janvier 2015 et octobre 2019 et contenant les mots clés : « civilisation thermo-industrielle » et « théorie(s) de l’effondrement ». Ces articles ont été analysés et indexés en fonction de 37 variables dans un tableur Excel. Celles-ci fournissent des indices factuels (date de diffusion, taille de l’article, catégorie), des données sociologiques (genre du journaliste, personnes interrogées ou mentionnées, profession) et des éléments de cadrage (mention de mesures politiques, tonalité de l’article, motivation du sujet).

Nous avons distingué les articles ne faisant qu’allusion à la collapsologie (une ligne ou une parenthèse mentionnant un des mots clés, 46,7 % soit 92 des articles codés) de ceux qui prennent pour objet les thèses effondristes (53,3 % soit n=107). Cette étude se concentre sur les articles appartenant à cette seconde catégorie. Si les premiers ne sont pas analysés, ils renseignent toutefois sur la normalisation et l’imprégnation des thèses effondristes dans le débat public : la collapsologie pourrait constituer une « petite musique » (Ferron et Crespin, 2016) dans la médiatisation des enjeux environnementaux. Ce premier volet de l’enquête a été complété par la réalisation d’une dizaine d’entretiens semi-directifs avec des journalistes ayant écrit sur la collapsologie pour 20 Minutes, Le Monde et Libération ainsi qu’avec des personnes appartenant à la nébuleuse collapsologique4. Malgré nos demandes, nous ne sommes pas parvenues à nous entretenir avec des journalistes travaillant pour des médias situés à droite et à l’extrême droite de l’échiquier politique.

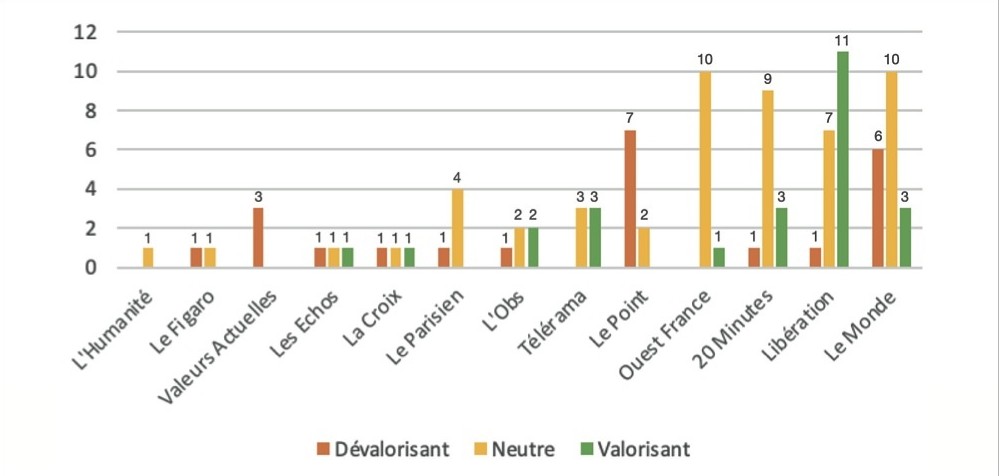

La presse écrite s’empare de la collapsologie principalement à partir de la fin de l’année 2019 (30 % des articles analysés ont été publiés entre octobre et décembre 2019 contre seulement 6,5 % entre janvier 2015 et mars 2018). Ce sont principalement Le Monde et Libération qui prennent en charge cette médiatisation puisqu’ils publient 44 % des articles non allusifs du corpus, sous la forme d’analyses, d’enquêtes ou de portraits, suivis de 20 Minutes (15 % des articles) et de Ouest France (10 % des articles). L’accueil médiatique se révèle globalement positif : seuls 21,5 % des articles du corpus proposent un jugement dévalorisant de la collapsologie contre 23,4 % qui en font un traitement valorisant. Si l’écart entre les deux catégories est faible, il importe de préciser que le reste des articles, soit plus de la moitié du corpus, restent neutres quant à leur objet. Or, nous considérons la neutralité du traitement médiatique de la collapsologie comme une première légitimation tacite de cette dernière, considérée comme un sujet digne d’être traité dans un article à part entière. Cela étant dit, les journaux orientés à droite et à l’extrême droite de l’échiquier politique (Le Figaro et Valeurs actuelles) proposent une majorité d’articles dévalorisants.

Figure 1. Jugement de la collapsologie

Afin de remettre en question la portée politisante de la médiatisation du récit écologique particulier que constitue la collapsologie, cet article se découpe en trois parties. Il revient d’abord sur le rubriquage dont bénéficie la collapsologie qui différencie cette thématique du traitement habituellement réservé aux questions environnementales. Il met ensuite en lumière les conditions sociales de possibilité de cette médiatisation en s’intéressant à ses acteurs : les journalistes et les collapsologues. Enfin, il analyse le contenu des articles sélectionnés, en prêtant une attention particulière aux mesures politiques mentionnées.

Carrière médiatique des récits écologiques : de la rubrique scientifique

au rubriquage culturel

Si la politique constitue un « label journalistique qui désigne un service dans la rédaction et une rubrique dans le journal » (Kaciaf, 2005), alors le traitement médiatique de la collapsologie ne peut être qualifié de politique : aucun article du corpus étudié n’appartient à une telle rubrique. De même, les personnes publicisant les théories collapsologiques n’appartiennent pas au champ politique, entendu comme relevant de la sphère politique instituée (Lagroye, 2003) – à l’exception notable d’Yves Cochet, député, ministre, président de groupe à l’Assemblée nationale puis eurodéputé jusqu’en 2014. Cependant, de nombreux sociologues et politistes remettent en cause cette conception restrictive et légitimiste du politique (Gaxie, 1978 ; Hamidi, 2006 ; Robineau, 2017) : la politique n’est plus affaire d’institutions ou de personnes, mais a trait à l’organisation structurelle de la société (Lacroix, 1981). Jean-Baptiste Comby (2015) définit « trois modes de cadrages renvo[yant] à trois degrés de politisation » : « est politisé ce qui est traité politiquement », « est politisé ce qui est débattu publiquement », est politisé ce qui met en débat différents modèles de sociétés, différents types d’organisations sociales. Les deux premiers modes de cadrage sont considérés comme relevant d’une « politisation en trompe-l’œil » dans la mesure où ils naturalisent une certaine organisation sociale du monde. Nous nous appuyons sur cette approche afin de rendre compte des différentes formes de (dé)politisation à l’œuvre dans le traitement médiatique de la collapsologie. L’absence de mise en discussion d’un problème public en tant que choix de société (Robert, 2021) ainsi que l’invisibilisation des rapports sociaux dans son cadrage participent dans ce sens d’une forme de dépolitisation, que Jérémie Nollet et Manuel Schotté (2014) décrivent comme une « désidéologisation, déconflictualisation, naturalisation, focalisation sur les agents plutôt que sur les structures, personnalisation des institutions et des idées, absence de mise en perspective historique, recherche de responsables plutôt que d’explications plus structurales ».

Un bref retour historique sur la médiatisation des questions environnementales et leur rubriquage paraît intéressant pour saisir l’originalité et la portée potentiellement politisante du traitement médiatique des théories collapsologiques. Dès l’origine de la presse quotidienne, à la fin du XVIIIe siècle, les désastres environnementaux (tempêtes, grosses chaleurs, inondations, etc.) sont présents dans la sphère médiatique et utilisés à des fins politiques (Fressoz et Locher, 2020). La plus grande prise en charge médiatique de l’actualité environnementale au cours de la décennie 1970, dont témoigne la mise en place de pages dédiées à l’environnement dans les grands quotidiens nationaux comme Le Monde, L’Aurore ou France Soir (Le Hégarat, 2015), est concomitante de l’institutionnalisation de l’environnement comme objet politique : le premier ministère français de l’Environnement est créé en 1971, la conférence des Nations unies sur l’environnement à Stockholm a lieu l’année suivante et, en 1974, René Dumont est le premier candidat écologiste à se présenter à l’élection présidentielle. Cette décennie est également marquée par l’émergence de nombreuses revues écologiques5 qui « jouent un rôle politique essentiel […], se substituant dans une certaine mesure à la structure partidaire » (Vrignon, 2015). À rebours de cette intrication entre politique et journalisme environnemental se met en place, au cours des décennies suivantes, une prise en charge dépolitisante de cette thématique.

La plus grande place accordée aux questions environnementales au sein des médias généralistes au début des années 2000 s’accompagne d’un processus d’institutionnalisation du sous-champ du journalisme environnemental (Comby, 2009). Il se traduit par la transformation sociale de ses membres : les journalistes traitant d’environnement après les années 2000 sont plus diplômés, issus de classes sociales plus favorisées et, paradoxalement, moins familiers des thématiques écologiques que leurs prédécesseurs. En effet, la couverture de l’actualité environnementale représente la plupart du temps une opportunité salariale pour ces jeunes journalistes ; elle découle rarement d’un intérêt préalable ou d’un engagement associatif (Comby, 2009). De plus, ces derniers cherchent à se distancer de la figure de militant associé aux journalistes environnementaux. Si ce label était accepté dans les années 1970, période de forte politisation de l’information (Kaciaf, 2013), les transformations du champ journalistique – à savoir, l’emprise croissante des logiques commerciales et la professionnalisation des journalistes (Neveu, 2019) – amènent les nouveaux entrants à le rejeter, la figure du militant étant pensée comme incompatible avec la fonction de journaliste.

Les entrepreneurs du problème environnemental dans la sphère médiatique au cours des années 2000 ne sont plus des écologistes, politisés, comme dans les années soixante-dix, mais « des militants volontiers apolitiques, ayant des connaissances scientifiques permettant de décrypter les enjeux environnementaux » (Ollitrault, 2008). L’accent est alors principalement mis sur l’aspect scientifique des dérèglements climatiques. L’imbrication des connaissances scientifiques et environnementales est illustrée par les rubriques des grands quotidiens nationaux. Les pages Planète du Monde naissent ainsi de la fusion des pages Sciences et environnement du journal en 2007. Si depuis 2014 ces deux rubriques sont de nouveau séparées, elles restent proches géographiquement et journalistiquement6. Comme le rappelle Stéphane Foucart, journaliste du service Planète, dont l’hybridité du parcours7 illustre celle de la rubrique dans laquelle il officie, « le cœur de notre travail, c’est essentiellement la littérature scientifique8 ». Dans le cas du Figaro, les thématiques scientifiques et environnementales sont regroupées au sein d’un même service : Sciences et environnement. Or, ces rubriques, spécialisées dans l’environnement, ne s’emparent de la collapsologie que dans 20 % des cas. La médiatisation de ce terme s’effectue principalement par le biais culturel.

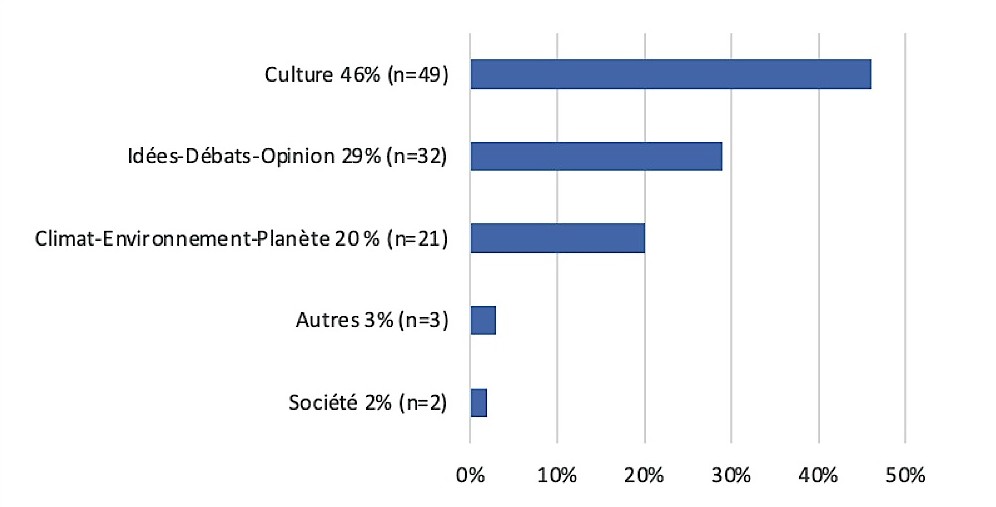

Figure 2. Rubriquage des articles non allusifs

Près de la moitié des articles traitant de la collapsologie appartiennent à une rubrique « Culture » : ils font suite à la publication d’un ouvrage, l’annonce d’un festival ou d’une émission de télévision. Cela révèle l’importance de l’actualité éditoriale dans la médiatisation de la collapsologie : près d’un tiers des articles sont publiés à la suite de la sortie d’un ouvrage ou d’une revue collapsologique. Ces articles prennent la forme d’entretiens, d’enquêtes, de tribunes et participent à la mise en débat des thématiques environnementales. Un tiers des articles a par ailleurs été publié dans une rubrique « Débat », « Opinion » ou « Idées ». Cette mise en débat des thématiques environnementales s’apparente au deuxième degré de politisation tel qu’énoncé précédemment.

De nouveaux entrepreneurs de la cause environnementale

Cette prise en charge des thèses collapsologiques par des rubriques n’appartenant pas au sous-champ du journalisme environnemental se traduit par la diversification du profil des acteurs s’emparant de cette question, à savoir les journalistes, les collapsologues et les personnes qu’ils citent.

Une politisation en demi-teinte des journalistes

Si la collapsologie gagne en visibilité à partir de 2019, cette thématique ne suscite pas un grand intérêt de la part des journalistes. Ils sont peu nombreux à s’emparer régulièrement de cette question : 80 % des articles de notre corpus sont composés par des journalistes n’ayant réalisé qu’un seul papier sur le sujet. De plus, 63 % des articles (hors tribunes et allusions) ont été écrits par des femmes, et on compte dix femmes sur les treize journalistes ayant réalisé plus d’un article sur la collapsologie. Or ces dernières se voient généralement attribuer les segments les moins valorisés de l’information (Comby, 2015b).

Le profil académique des journalistes s’étant emparés plusieurs fois de cette thématique les distingue du reste de la profession : la plupart ne sont pas passées par une école de journalisme, ce qui devient de plus en plus rare dans la presse généraliste, a fortiori pour les jeunes générations (Neveu, 2019). Ils ont à la place suivi une formation universitaire : master de philosophie à Panthéon-Sorbonne, école normale supérieure, agrégation de géographie. Cet ancrage académique se manifeste également par la publication d’ouvrage en lien avec le monde universitaire : Coralie Schaub qui réalise quatre articles pour Libération sur la collapsologie a publié un livre sur François Sarano, océanographe, et Weronika Zarachowicz, qui a écrit trois articles en lien avec les thèses effondristes pour Télérama, a publié un livre d’entretiens avec Noam Chomsky, linguiste américain. Ainsi, les journalistes s’emparant le plus de la collapsologie se distinguent de leurs collègues par un parcours académique atypique – ce qui leur permet peut-être d’échapper aux normes transmises dans les écoles de journalisme, notamment celles d’objectivité, et de s’emparer de sujet pouvant être qualifié de militant comme la collapsologie. En effet, les journalistes interrogés revendiquent une forme de politisation « intellectuelle9 », qui passe notamment par la reconnaissance de l’aspect militant que peut représenter le travail de journaliste :

Moi, je ne suis pas très politique, j’ai une sensibilité très à gauche mais je ne suis pas très politique, je ne suis pas très engagée, je ne descends pas trop dans la rue, mais après intellectuellement, je suis vraiment vraiment à gauche quoi. […] À mon échelle, à mon niveau, si le journalisme a un rôle à jouer dans la société, c’est pour évangéliser les esprits et donc je pense que parfois il y a quand même un rôle de frapper les consciences. ( Journaliste chez 20 Minutes, service Culture – Future)

Néanmoins je ne peux pas me considérer comme militant dans le sens où je n’ai jamais soutenu un parti en m’encartant, en militant au sens propre, je n’ai pas participé aux manifs climat parce que ce n’est pas du tout ma culture je dirais. Je n’ai pas du tout été éduqué dans une culture politique, militante, etc. Et aujourd’hui, parfois sur certains sujets, j’aurais envie de me mobiliser plus, d’aller en manifs, mais c’est vrai que je suis dans un contexte familial et amical où tout le monde n’y va pas forcément, où je ne suis pas moteur, où j’aimerais avoir des gens sur qui m’appuyer mais ce n’est pas le cas, ou peu le cas. Donc je ne me considère pas militant. Après c’est vrai que quand on écrit des articles sur ces sujets-là, on espère toujours un peu que ça suscite des prises de conscience, une meilleure compréhension, que ça soutienne justement des mobilisations chez les autres qui y trouvent des concepts ou des soutiens à leur action, que ce qu’ils font raisonne, qu’ils trouvent des soutiens. Si on dit que ça c’est militant, alors oui mais je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur mot. ( Journaliste chez Libération, service Idées )

L’écriture d’articles traitant d’écologie est présentée comme un acte pouvant relever du militantisme, ce qui était rejeté par une grande partie des journalistes appartenant au sous- champ du journalisme environnemental dans les années 2000 (Comby, 2015) et continue de l’être dans les médias audiovisuels (Régnier, 2021).

Cependant, les particularités énoncées masquent difficilement l’homogénéité des profils des journalistes interrogés avec le reste de la profession : des formations universitaires longues et sélectives (classes préparatoires aux grandes écoles, ENS, double licence, institut d’études politiques) et l’absence d’expérience militante dans une organisation politique ou syndicale. Or, l’homogénéité sociale des journalistes se retrouve dans celle des acteurs mis en avant dans leurs articles. Cette homogamie contribue à la mise en place d’un cadrage dépolitisant de l’écologie dans les médias généralistes à forte audience (Régnier, 2021).

Des collapsologues socialement homogènes

Nous appelons « collapsologues médiatiques » les personnes dont le portait ou l’interview permet de traiter de la collapsologie ou des thèses effondristes. Dix personnes répondent à cette définition10. Ce sont des hommes (une seule femme « collapsologue médiatique »), blancs11, âgés de 30 à 83 ans, principalement français (huit sur dix) et très diplômés : huit d’entre eux ont un doctorat et deux un niveau bac +5. Leurs thèses sont issues de disciplines variées : philosophie, mathématiques, écologie, sciences politiques, physiologie. Cette diversité témoigne de la transdisciplinarité revendiquée par la collapsologie et de l’alliance entre sciences sociales et sciences « dures » – à l’image d’Aurélien Barrau qui détient un doctorat en astrophysique et en philosophie ou de Jared Diamond qui, après une thèse en physiologie, s’est formé à l’histoire environnementale et à la géographie. La prise en charge des thématiques environnementales par des acteurs issus des sciences sociales pourrait entraîner une compréhension plus sociologique et structurelle de ces problématiques – une des formes prises par la dépolitisation des questions climatiques dans les médias étant justement l’indifférenciation sociale des causes et conséquences des dérèglements environnementaux (Comby, 2015b).

Toutefois, comme dans le cas des journalistes, les collapsologues médiatiques se caractérisent par une certaine homogénéité sociale avec les acteurs habituellement médiatisés ainsi que les journalistes, avec lesquels ils partagent un capital culturel élevé. Ils bénéficient en outre d’une légitimité scientifique – sanctionnée institutionnellement par la possession d’un doctorat –, politique et économique – Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont été invités à échanger avec le conseil général du ministère de l’Économie en 2016, plus récemment Aurélien Barreau a été invité à l’université d’été du Medef (2022).

Par ailleurs, leur médiatisation tend à renforcer la personnalisation du mouvement autour de quelques figures. Deux acteurs se dégagent dans l’analyse de notre corpus : Pablo Servigne et Yves Cochet – tous deux issus des sciences « dures ». Le premier a donné sept entretiens et est cité dans plus de la moitié des articles, Yves Cochet quant à lui en a donné cinq et est mentionné dans plus d’un tiers des articles du corpus. Cette personnalisation peut être assimilée, pour reprendre les termes de Rodney Benson (2016), à une « dépolitisation du militantisme » : en se concentrant sur certaines figures, la représentation médiatique de la collapsologie invisibilise la dimension collective du mouvement, ce que regrettent les acteurs concernés. Aurélien Barrau dit ainsi avoir refusé 99 % des propositions qui lui ont été faites par divers médias depuis qu’elles sont devenues plus fréquentes, mettant en avant le risque d’une trop forte personnalisation – « lorsque l’idée s’incarne trop, elle est très vite dévoyée12 » – tout comme Pablo Servigne qui indique se retirer autant que possible de l’espace public afin de laisser d’autres voix s’exprimer :

Les médias m’aiment bien parce que voilà j’ai une bonne gueule, je parle bien, je suis gentil, j’ai fait plein de médias, je suis crédible, je suis connu, j’ai fait des bouquins, du coup ça fait boule de neige, et ils veulent m’inviter moi, alors qu’il y a plein d’autres collapsologues. Il y a Raphaël Stevens, donc moi à chaque fois je dis depuis trois ans : « – Non, mais il y a Raphaël Stevens – Non, non, mais on veut pas Raphaël Stevens, on vous veut vous. – Non, mais il y a Arthur Keller – On s’en fout. – Mais y a Vincent Mignerot, il y a machin. » J’ai une liste d’experts que je passe mon temps à mettre en avant depuis trois ans pour freiner cet emballement médiatique autour de ma personne. […] Les médias mainstream, à part Laure Beaudonnet qui a fait un chouette travail, globalement c’est hyper caricatural, et c’est hyper personnifié sur moi quoi. Et c’est insupportable.

Si les collapsologues médiatiques sont les principaux entrepreneurs de la collapsologie dans l’espace public, une cinquantaine de personnes13 participent également à la construction médiatique de ce mouvement. Plus de la moitié de ces sources sont des scientifiques : parmi elles, 40 % sont issus des sciences « dures », 43 % des sciences sociales et 17 % de la philosophie – cette répartition est similaire à celle qu’on retrouve chez les collapsologues. Par ailleurs, près d’un tiers des sources occupent ou ont occupé des fonctions politiques ou militantes. La répartition entre le genre des sources est similaire à celle des collapsologues : 87 % d’hommes et 13 % de femmes sont cités. Elles disposent également d’un important capital scolaire14.

Si la médiatisation de la collapsologie participe à une mise en débat de l’écologie au sein des médias et permet la prise en charge de thématiques environnementales par de nouveaux acteurs – notamment issus des sciences sociales et/ou du monde militant, force est de constater que ces acteurs ne sont pas « autrement socialisés » (Comby, 2015b) que les entrepreneurs de cause traditionnellement médiatisés : fortement diplômés, masculins et blancs.

Des propositions et des positionnements politiques jusqu’alors absents

du cadrage habituel des questions écologiques…

45 % des articles du corpus comprennent des mesures ou des propositions politiques, ce qui laisse penser à première vue que les enjeux politiques font partie intégrante du cadrage de la collapsologie. L’évocation de mesures politiques semble autant servir à disqualifier la collapsologie qu’à la valoriser.

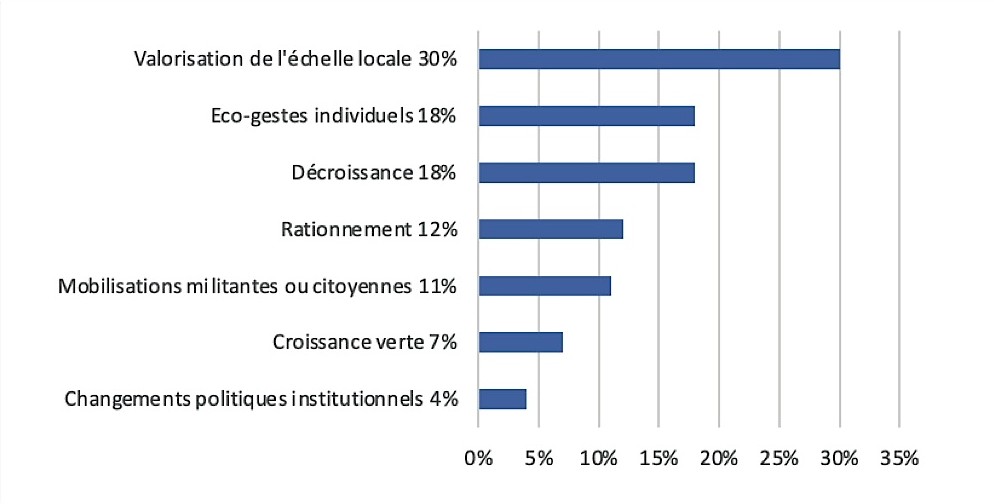

Parmi ces propositions, environ 70 % participent de la mise en débat de différents modèles de société et mettent en avant différents types d’organisations sociales, correspondant ainsi au troisième mode de politisation défini en introduction qui s’inscrit dans un « [ordre de changement] motivé par la volonté d’organiser autrement les rapports de pouvoir et de sens », par opposition à un ordre « [déclinant] les logiques préexistantes ». Plus de 30 % des propositions relèvent, tout d’abord, de la valorisation de l’échelle locale, avec des initiatives qui mettent en avant l’écologisme-municipaliste, les transition towns, les biorégions, ainsi que le développement d’une monnaie locale, l’autosuffisance alimentaire et énergétique ou la permaculture. 18 % des propositions prônent, ensuite, la décroissance, et 12 % le rationnement (dans le secteur de l’alimentation, de l’énergie, de l’habillement ainsi que l’interdiction des déplacements en avion ou la réduction des naissances). Enfin, les mobilisations militante ou citoyenne (désobéissance civile, manifestations, etc.) représentent 11 % des mesures politiques évoquées.

Figure 3. Mesures ou propositions politiques

Ces mesures, qui proposent des réformes collectives et qui constituent la grande majorité des propositions politiques avancées dans le cadre de la médiatisation de la collapsologie, étaient absentes du cadrage médiatique dominant des questions écologiques dans les années 2000 (Comby, 2015a). Ces éléments amènent à considérer la médiatisation de la collapsologie comme vecteur de politisation des questions écologiques dans l’espace public.

…dont la portée politisante mérite d’être nuancée

Il convient cependant de nuancer ce constat, puisque 18 % des propositions politiques relèvent des écogestes individuels (couches lavables, utilisation de la consigne, transports en commun, recyclage, diminution de sa consommation de viande ou végétarisme), 7 % vont dans le sens de la croissance verte, et 4 % s’inscrivent dans des changements politiques institutionnels (comme du lobbying envers l’Union européenne ou la refonte de la PAC). Ainsi, près d’un tiers des propositions s’inscrivent dans une forme de politisation dépolitisante au sens où elles participent à « [naturaliser] l’ordre social » (Bourdieu, 1982). Cette « politisation en trompe-l’œil » est caractéristique de la médiatisation des questions environnementales entre 2007 et 2011 (Comby, 2015a). De plus, parmi les propositions politiques mettant en débat d’autres modèles de société, bien que soient prônés des changements structurels axés sur le collectif et non l’individu, les inégalités sociales et les rapports de domination liés à la classe, au genre et à la race sont quasi-absents du corpus. Comme évoqué précédemment, les mobilisations militantes sont minoritaires (11 %), tandis que l’écoféminisme et l’écologie décoloniale ne sont pas mentionnés (à l’exception d’un article du Monde qui met en avant les liens entre collapsologie et lutte contre le patriarcat).

Par ailleurs, 56 % des articles contenant des aspects psychologisants évoquent également des mesures politiques : très loin de représenter une opposition entre ces deux catégories, ce chiffre indique plutôt une cohabitation, qui pourrait être le symptôme de mesures politiques certes collectives, mais toujours axées sur l’individu, ce qui tend à invisibiliser les rapports sociaux. L’opposition entre une « culture psy » (Castel, 1980 ; Schwartz, 2011) individualiste et dépolitisante et des mesures politiques collectives est cependant loin de relever de l’évidence, les catégories issues de cette « culture psy » étant investie par des acteurs politiques militants, et notamment des féministes qui font de la santé mentale un enjeu pour penser les rapports d’oppression et le patriarcat depuis les années 1970. Stéphanie Pache (2019) appelle notamment à nuancer cette opposition en rappelant le travail de lutte contre les violences de psychologues féministes nord-américaines. Si cette opposition entre politique et psychologique peut ainsi se voir nuancée, les rapports sociaux sont de toute façon trop faiblement mis en avant dans le corpus pour que l’on puisse y analyser l’investissement politique d’enjeux psychologiques.

Cette ombre mise sur les rapports sociaux peut s’expliquer par la volonté des acteurs les plus médiatisés de la collapsologie de ne s’inscrire dans aucune grille de lecture politique, qu’elle soit institutionnelle ou militante, à l’image de Pablo Servigne qui l’explique en entretien :

J’ai avancé sans étiquette politique, et c’est ça qui me donne l’image aujourd’hui de quelqu’un de dépolitisé. Parce que j’ai voulu toucher tout, tout le monde, forcément, le message n’est pas clivant, c’est-à-dire que j’essaye en tout cas. […] Dans Comment tout peut s’effondrer, il y a eu le moins possible de messages identitaires politiques. Identitaires dans le sens du vocabulaire, dans la grammaire : à travers les mots qu’on emploie, on sait directement à quelle étiquette politique on appartient. C’est évident. Si tu mets le mot « intersectionnel » dans un article, tu vois direct, t’as toute l’extrême droite qui te déteste, t’as toute l’extrême gauche qui t’adore. Donc moi je ne voulais pas de mots clivants comme ça. Le mot décroissance on l’a oublié, même le mot écologie on ne l’a pas utilisé. On s’interdisait de l’utiliser sauf quand on parlait d’un truc hyper scientifique en écologie, parce que l’écologie, ça clive la moitié de la France. On s’interdisait de parler de gauche et de droite, pour pouvoir avoir accès à tout le monde.

Pablo Servigne a pourtant milité au sein de mouvements anarchistes pendant une dizaine d’années, puis auprès d’associations d’éducation populaire et de diverses instances de gauche radicale15. Cette stratégie vise ainsi à éviter toute conflictualité en créant un discours « sans adversaires » (Juhem, 2001) plus largement médiatisable. Comme le rappelle Julie Sedel (2014), cet « apolitisme », revendiqué par les acteurs de certaines mobilisations, « n’est pas seulement une contrainte imposée par le système médiatique », mais aussi « une conséquence de la disqualification du politique, y compris, dans les milieux réputés politisés ».

Des différences notables entre les journaux étudiés

Parmi les 45 % d’articles abordant des mesures politiques, 24 % ont été publiés dans Libération et 22 % dans le Monde, ces deux titres étant ceux ayant publié le plus d’articles contenant des mesures ou des propositions politiques. 20 Minutes et Le Point comptent respectivement 13 % et 11 % d’articles contenant des propositions politiques. Les articles qui associent la collapsologie à un positionnement politique sont minoritaires : ils ne représentent que 15 % du corpus. La majorité d’entre eux sont issus de Libération (36 %) ou de L’Obs (28 %), tandis que le reste provient de Télérama (14 %), du Point (14 %), du Monde (7 %) et de L’Humanité (7 %). Libération, L’Obs et Le Point assimilent la collapsologie à l’anticapitalisme (36 %). Libération l’associe aussi à la « gauche » (20 %). 36 % de ces articles inscrivent aussi la collapsologie dans les mouvements politiques écologistes, notamment Télérama (n=2), L’Humanité (n=1) et L’Obs (n=1). Enfin, un seul article du Monde lie la collapsologie à l’écoféminisme et aux luttes contre le patriarcat. Cette assimilation de la collapsologie à des mobilisations ou des idéologies politiques est particulièrement forte dans les allusions. Si celles-ci ne font pas partie du corpus sur lequel nous nous concentrons, on peut tout de même noter que 26 % des articles qui font allusion à la collapsologie portent sur des mobilisations politiques (18 % portent sur un fait culturel).

Si 45 % des articles proposent des mesures politiques, ce pourcentage passe à 80 % lorsque la parole est directement donnée à des collapsologues sous la forme d’entretiens ou de portraits, à 60 % pour les enquêtes et les reportages et à 54 % pour les éditos et les tribunes. Les articles qui associent la collapsologie à une idéologie politique sont tous constitués de reportages, d’interviews/portraits ou de tribunes. Les questions politiques semblent ainsi prendre bien plus d’importance au sein de formats mettant directement en avant les collapsologues, ce qui pourrait indiquer un décalage entre leur discours et son cadrage par les journalistes. Le fait que le format le plus utilisé pour traiter de la collapsologie est l’entretien pourrait ainsi s’inscrire dans un choix de cadrage politisant de la part des journalistes. Libération et Le Monde occupent une place clé dans cette politisation en mettant en avant les points de vue extérieurs : 45 % des articles de Libération sont des tribunes, des interviews et des reportages. C’est le cas pour 70 % des articles du Monde (13/19).

Les prises de position extérieures sur la collapsologie, qui participent de la politisation de son cadrage, s’inscrivent, dans le cas du Monde, à des « conditions sociales de production propices à un traitement délibératif » (Comby, 2015a) : « Là où la télévision propose une vision assez factuelle et “lisse” des mesures, Le Monde ouvre ses colonnes à des points de vue plus diversifiés et moins unanimes. […] Il importe pour [Le Monde] de croiser des points de vue dans une logique du débat d’idées également censée correspondre à l’horizon d’attente des lecteurs du quotidien ». En s’inscrivant différemment dans le champ journalistique et plus à droite sur l’échiquier politique, la ligne éditoriale du Point entend porter des valeurs de mise en débat des opinions afin que les lecteurs puissent se faire la leur (Odul, 2004).

La politisation limitée du cadrage de la collapsologie passe ainsi par des formats mettant en avant les sources, principalement chez Libération et Le Monde, mais aussi chez 20 Minutes et Le Point.

Une mise en débat faiblement politisante

Le processus de politisation passe notamment par la mise en débat d’une question (Hamidi, 2008). Si la réception de la collapsologie est globalement légitimante et positive, des critiques émergent progressivement au fil de – et en réaction à – sa valorisation médiatique.

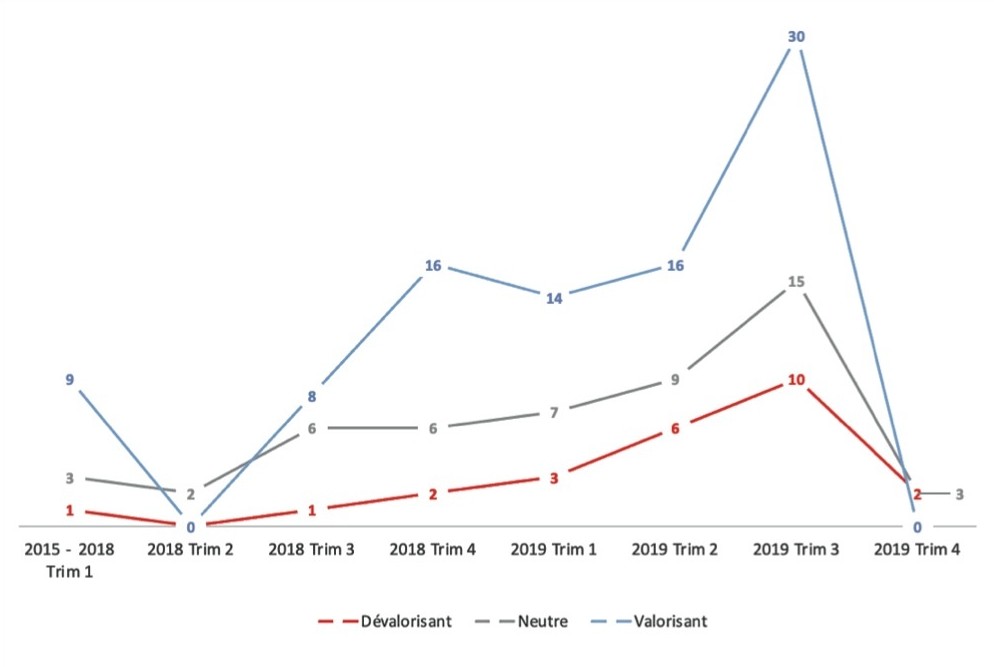

Figure 4. Renforcement de la mise en débat de la collapsologie

Les articles disqualifiants sont ainsi très minoritaires (entre un et trois par trimestre) avant le second trimestre 2019, moment à partir duquel elles augmentent, passant de six à neuf au trimestre suivant. Le Monde (n=6) et Le Point (n=7) sont les journaux produisant le plus d’articles disqualifiants envers la collapsologie. Ces journaux participent ainsi à la mise en débat politisante de la collapsologie à partir de 2019. Ces critiques, présentant la collapsologie comme dépolitisante, sont principalement le fruit d’apports extérieurs pour ces titres, allant dans le sens d’une diversification politisante des points de vue. On peut noter le choix fréquent du terme de « décryptage » dans les articles du Point, illustrant bien cet effet de contre-réaction face à la médiatisation de la collapsologie. Dans ce sens, le journal propose dans l’un de ses articles une critique de la couverture trop bienveillante de la collapsologie par L’Obs et 20 Minutes.

La politisation permise par cette mise en débat reste cependant limitée. Outre son caractère minoritaire – elle est peu développée en dehors du Monde et du Point –, cette conflictualité s’inscrit dans une « politisation en trompe-l’œil » (Comby, 2015) : si les thèses collapsologiques sont débattues publiquement, l’ordre social lui n’est pas questionné et tend, au contraire, à être naturalisé. La majorité des critiques se fonde en effet sur les mêmes arguments, sans interroger d’autres modèles de société : le manque de scientificité et le catastrophisme de la collapsologie. Certaines critiques plus à droite sur l’échiquier politique, comme celles de Valeurs actuelles, proposent un argumentaire climatosceptique.

Certains articles, publiés notamment dans Le Monde, Le Point et Libération, offrent une lecture critique de la collapsologie fondée sur une vision plus politisante des enjeux environnementaux, avançant des arguments qui étaient jusqu’alors absents du cadrage des thématiques écologiques. Ainsi, dans Le Monde, des tribunes et des entretiens d’universitaires (n=5) dénoncent le caractère paralysant du récit collapsologique, certains le jugeant aussi néfaste que le climatoscepticisme. Parmi ces articles, deux tribunes publiées dans Le Monde et Libération reprochent à la collapsologie son caractère dépolitisant et proposent une transformation de l’organisation sociale. Elles ont toutes les deux été rédigées par l’historien Jean-Baptiste Fressoz. La faible médiatisation des discours mentionnant les origines structurelles des dérèglements environnementaux constatées dans notre corpus n’est pas nouvelle : sur les 900 articles du Monde étudiés par Comby en 2015, seulement « huit évoquent des alternatives aux logiques capitalistes », et un seul « semble animé par la volonté de remettre en cause la doxa de la “croissance verte” ». Fressoz apparaît ainsi comme l’acteur principal de la disqualification politisante de la collapsologie dans la presse. Il critique une « écologie de riches », « occidentalocentrée » et démobilisante, qui dépolitise les enjeux environnementaux en proposant d’attendre l’effondrement au lieu de lutter pour mettre fin au capitalisme. Enfin, on retrouve dans Le Point, à partir de 2019, la critique d’un « aquabonisme » paralysant et tourné uniquement vers l’Occident dans deux des sept articles disqualifiants publié dans l’hebdomadaire.

Conclusion

Le traitement de la collapsologie semble correspondre à une transformation partielle du cadrage des questions écologiques, notamment du fait d’une valorisation d’acteurs issus des sciences sociales – et pas seulement des sciences « dures » – et du monde militant, dont la mise en avant dans les articles s’accompagne de propositions politiques qui s’inscrivent en majorité dans la remise en question de l’organisation sociale. Néanmoins, les rapports de domination de classe, de genre et de race n’apparaissent pas dans le corpus, et les collapsologues, des hommes, blancs, disposant de ressources culturelles et économiques élevées, ne sont pas autrement socialisés que les entrepreneurs de cause traditionnellement médiatisés. Ainsi, bien que le récit collapsologique participe d’une reconfiguration politisante du cadrage médiatique en modifiant l’espace du dicible sur les questions environnementales, il s’inscrit dans une logique de « politisation en trompe-l’œil » caractéristique de la médiatisation des questions environnementales entre 2007 et 2011 (Comby, 2015a).

Cette politisation limitée du cadrage de la collapsologie passe ainsi par des formats mettant en avant les sources, principalement chez Libération et Le Monde, ce dernier étant le titre qui participe le plus de sa mise en débat politisante. Les différences de cadrage entre Le Monde et Libération correspondent non seulement aux lignes éditoriales respectives des deux journaux, mais aussi à « l’expression des démarquages possibles au sein du champ journalistique » (Dauvin, 2006) : les réactions à partir de 2019 à une médiatisation relativement bienveillante de la collapsologie, notamment portée par Libération, s’inscrivent en effet dans un « registre beaucoup plus “prudentiel” » du Monde, propre à sa position d’« expert » et à son « image d’objectivité ».

Par ailleurs, bien que la collapsologie soit souvent abordée via une mise en débat des questions écologiques, avec notamment un tiers d’articles appartenant aux rubriques « Débats », « Société » et « Idées », cette thématique reste fortement dépendante de l’actualité éditoriale et non politique ou sociétale, comme en témoigne son inscription dans des rubriques culturelles.

Si cette étude sur la médiatisation de la collapsologie constitue une porte d’entrée pour analyser les transformations du cadrage des questions environnementales dans la presse écrite, il serait fécond de bénéficier d’enquêtes sur le cadrage médiatique d’autres mouvements et acteurs de la cause écologique dans d’autres espaces médiatiques.

Ariane Bénoniel est doctorante à l’Université Paris-Panthéon-Assas,

Elsa Régnier est chercheuse à l’IDDRI et Ysé Louchet est diplômée

(master 2) de l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Notes

1Pour une illustration de ces critiques, voir Catherine et Raphaël Larrère (2020) ; François Thoreau et Bénédikte Zitouni (2018) ; Jean-Baptiste Fressoz (2018).

2Au vu des similitudes de ce récit avec les thèses effondristes des années 1970 – dont Pablo Servigne revendique la filiation directe avec le rapport Meadows et d’autres pionniers de ces années-là – et la réactualisation de ces idées dans les années 2000 par différents groupes étudiés par Luc Semal dans sa thèse, on peut remettre en question la nouveauté du récit collapsologique.

3La Croix, Les Echos, L’Express, Le Figaro, L’Humanité, Le Monde, L’Obs, Ouest France, Le Parisien, Le Point, Télérama, Valeurs actuelles, Libération et 20 Minutes. Si Ouest France est le seul représentant de la presse quotidienne régionale, il nous a paru pertinent de l’inclure à ce corpus au regard de l’importance de son tirage, qui en fait le quotidien le plus lu en France.

4Il est difficile de déterminer l’appartenance à la sphère collapsologique : certains acteurs, présentés comme tels par des journalistes, refusent cette appellation. En raison de leur proximité avec les idées, les modes d’action et les réseaux collapsologues, nous avons fait le choix de les inclure dans la nébuleuse collapsologique.

5167 titres écologistes sont publiés en France entre 1970 et 1997 (Harrivelle, 2013).

6Ces informations sont issues de l’entretien réalisé le 8 décembre 2020 avec Stéphane Foucart, journaliste au Monde depuis une quinzaine d’années.

7Physicien de formation, il rentre après cinq ans d’études à l’École supérieure de journalisme de Lille. D’abord rattaché au service Sciences, il intègre les pages Planète en 2007. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’enquêtes journalistiques sur les climato-sceptiques, l’agrochimie et la désinformation scientifique.

8Entretien réalisé le 08.12.2020 avec Stéphane Foucart.

9Citation de l’entretien avec Laure Beaudonnet, journaliste chez 20 Minutes, service Culture (Future).

10Pablo Servigne, Yves Cochet, Luc Semal, Clément Montfort, Aurélien Barrau, Alexia Soyeux, Eddy Fougier, Frédéric Le Blay, Jared Diamond, Per Espen Stoknes. Comme évoqué en introduction, certains de ces acteurs, comme Vincent Mignerot ou Jared Diamond, refusent l’étiquette de « collapsologue ».

11L’emploi du mot « blanc », tout comme celui de « racisé » ou de « race », ne désigne pas une réalité biologique, mais au contraire une catégorie socialement construite qui s’inscrit dans des rapports de domination, au même titre que les termes de « genre » ou de « classe » (Cervulle, 2013).

12Propos issus de l’entretien réalisé avec Aurélien Barrau.

13Nous avons retenu les personnes ayant été citées plus d’une fois dans notre corpus.

14Il a été déterminé à partir de leur profession.

15Nous entendons « radical » au sens du « sous-champ politique radical » défini par Philippe Gottraux (1997) comme le « réseau constitué par les groupes, organisations, partis (ou fractions de partis), partageant des référents anticapitalistes et révolutionnaires, se revendiquant du prolétariat et/ou des sujets sociaux dominés et cherchant, enfin, dans une praxis (où se rencontrent réflexion et action) à transformer le monde qui les entoure ».

Références

Aykut, S. et A. Dahan (2015). Gouverner le climat ? Presses de Sciences Po.

Benson, R. (2018). L’immigration au prisme des médias. Presses universitaires de Rennes.

Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire. Fayard.

Castel, R. et J.-F. Le Cerf (1980). Le phénomène « psy » et la société française. Le Débat, 1(1), 32-45.

Cervulle, M. (2013). Dans le blanc des yeux : diversité, racisme et médias. Éditions Amsterdam.

Chancel, L. (2017). Insoutenables inégalités : pour une justice sociale et environnementale. Les petits matins.

Comby, J.-B. (2009). Quand l’environnement devient « médiatique » : conditions et effets de l’institutionnalisation d’une spécialité journalistique. Réseaux, 56(157158), 157-190.

Comby, J.-B. (2015a). La politisation en trompe-l’œil du cadrage médiatique des enjeux climatiques après 2007. Le Temps des médias, 2(25), 214-228.

Comby, J.-B. (2015b). La question climatique : genèse et dépolitisation d’un problème public. Raisons d’agir.

Crespin, R. et B. Ferron (2016). Un scandale à la recherche de son public : la construction médiatique du problème de la « pollution de l’air intérieur » en France (1995-2015). Politiques de communication, 2(7), 151-181.

Dauvin, P. (2006). Le traitement journalistique des crises au regard de la sociologie de la production de l’information. Dans M. Le Pape, J. Siméant et C. Vidal (dirs), Crises extrêmes : face aux massacres, aux guerres civiles et aux génocides (p. 57-71). La Découverte.

Fressoz, J.-B. (2018). Quand la catastrophe suit son cours. Dans J. Birnbaum (dir.), De quoi avons-nous peur ? (p. 63-75). Gallimard.

Fressoz, J.-B. et F. Locher (2020). Les révoltes du ciel : une histoire du changement climatique XVe-XXe siècle. Seuil.

Gaxie, D. (1978). Le cens caché : inégalités culturelles et ségrégation politique. Seuil.

Gottraux, P. (1997). « Socialisme ou barbarie » : un engagement politique et intellectuel dans la France de l’après-guerre. Éditions Payot Lausanne.

Graeber, D. (2018). Préface. Dans J. Lindgaard (dir.), Éloge des mauvaises herbes : ce que nous devons à la ZAD (p. 5-14). Les liens qui libèrent.

Hamidi, C. (2006). Éléments pour une approche interactionniste de la politisation : engagement associatif et rapport au politique dans des associations locales issues de l’immigration. Revue française de science politique, 56(1), 525.

Harrivelle, C. (2013). Les revues écologistes en France et en Allemagne (1970-1997), mémoire de Master, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Juhem, P. (2001). La légitimation de la cause humanitaire : un discours sans adversaires. Mots : les langages du politique, 65, 9-27.

Kaciaf, N. (2005). 14. « Parle moi de moi. Il n’y a que ça qui m’intéresse » : les implications idéologiques d’un impératif de proximité – L’exemple du « Treize heures » de TF1. Dans C. Le Bart et R. Lefebvre (dirs), La proximité en politique : usages, rhétoriques, pratiques (p. 271-284). Presses universitaires de Rennes.

Kaciaf, N. (2013). Les pages « Politique » : histoire du journalisme politique dans la presse française (1945-2006). Presses universitaires de Rennes.

Lacroix, B. (1981). Durkheim et le politique. Presses de Sciences Po.

Lagroye, J. (2003). Les processus de politisation. Dans J. Lagroye (dir.), La politisation (p. 359‑372). Belin.

Larrère, C. et R. Larrère (2020). Le pire n’est pas certain : essai sur l’aveuglement catastrophiste. Premier Parallèle.

Lefebvre, R. et C. Le Bart (2005). La proximité en politique : usages, rhétoriques, pratiques (p. 271-284). Presses universitaires de Rennes.

Le Hégarat, T. (2015). La France défigurée, première émission d’écologie à la télévision. Le Temps des médias, 2(25), 200-213.

Neveu, É. (2019). Sociologie du journalisme. La Découverte.

Nollet, J. et M. Schotté (2014). Journalisme et dépolitisation. Savoir/Agir. Éditions du Croquant, 28(2), 9-11.

Odul, V. (2004). Le Point et ses lecteurs : une affaire de fidélité. Le Temps des médias, 2(3), 74‑82.

Ollitrault, S. (2008). Militer pour la planète : sociologie des écologistes. Presses universitaires de Rennes.

Ollitrault, S. et B. Villalba (2014). 67. Sous les pavés, la Terre : mobilisations environnementales en France (1960-2011), entre contestations et expertises. Dans M. Pigenet et D. Tartakowsky (dirs), Histoire des mouvements sociaux en France : de 1814 à nos jours (p. 800). La Découverte.

Pacary, C. Le « phénomène Greta Thunberg » à l’honneur sur Ushuaïa TV le 8 mars. Le Monde [en ligne] lemonde.fr, 08.03.2020.

Pache, S. (2019). L’histoire féministe de la « psychologisation des violences ». Cahiers du Genre, 66, 51-70.

Régnier, E. (2021). L’environnement au « 20 heures ». Enquête sociologique sur la dépolitisation des questions environnementales dans les journaux télévisés de France 2, mémoire de Master 2, EHESS.

Robineau, C. (2017). La politisation en terrain militant « radical » : ethnographie d’un squat d’activités de l’Est parisien, thèse de doctorat, Paris 2.

Schwartz, O. (2011). La pénétration de la « culture psychologique de masse » dans un groupe populaire : Paroles de conducteurs de bus. Sociologie, 2(4), 345-361.

Sedel, J. (2014). Les ressorts sociaux de la médiatisation des banlieues. Savoir/Agir, 2(28), 51-56.

Semal, L. (2012). Militer à l’ombre des catastrophes : contribution à une théorie politique environnementale au prisme des mobilisations de la décroissance et de la transition, thèse de doctorat, Lille 2.

Servigne, P. et R. Stevens (2015). Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes. Seuil.

Vrignon, A. (2015). Journalistes et militants : les périodiques écologistes dans les années 1970. Le Temps des médias, 2(25), 120-134.

Zaccai, E. (2014). Développement durable : l’idéologie du XXIe siècle. Dans R. Chartoire (dir.), Dix questions sur le capitalisme aujourd’hui (p. 127-135). Éditions Sciences Humaines.

Zitouni, B. et F. Thoreau (2018). Contre l’effondrement : agir pour des milieux vivaces. L’entonnoir [en ligne] entonnoir.org, 13.12.2018.

Référence de publication (ISO 690) : BÉNONIEL, Ariane, RÉGNIER, Elsa, et LOUCHET, Ysé. Une politisation du récit écologique ? La collapsologie dans les médias de 2015 à 2019. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2024, vol. 2, n°11, p. R73-R88.

DOI:10.31188/CaJsm.2(11).2024.R073