|

Nouvelle série, n°2

2nd semestre 2018 |

|

|

DÉBATS |

|||

|

TÉLÉCHARGER LA REVUE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

CHRONIQUE

Disruption, piège à cons

(de quelques différences entre une analogie

et une stratégie)

Les métaphores sont de vieilles amies du journalisme... mais moins que le scepticisme. Avant de trop miser sur une similitude apparente, les professionnels de l'information feraient bien de l'examiner d'un peu plus près.

Par Bertrand Labasse

S

i elles peinent à trouver des remèdes au mal qui les mine, les entreprises de presse ont au moins un nom à mettre dessus : la disruption. Le diagnostic leur avait été annoncé il y a plus de dix ans par l’American Press Institute avec assez de conviction pour entraîner les plus hésitants. Trop de conviction, peut-être, pour les arguments avancés.

Comment ? Se pourrait-il donc que nous ne soyons pas si disrompus que çela ? Oserait-on nier que Facebook, Twitter et leurs semblables n’arrêtent pas de nous disrompre ? Et que pendant ce temps, dans mille garages californiens, des hordes de disrupteurs juvéniles sont en train d’inventer de nouvelles façons disrompantes de nous arracher le peu qu’il nous reste ?

Convenons au plus vite que Facebook et Twitter existent bel et bien. Convenons aussi que la notion de disruption présente de nombreux atouts. Dont la plaisante simplicité dans laquelle elle dissout des facteurs compliqués, le réconfort moral qu’elle prodigue (la disruption, c’est de la faute des autres) et les solutions qu’elle fait scintiller : puisqu’on veut nous disrupter, disruptons-nous nous-mêmes et tout ira mieux.

Ces qualités se reconnaissent sans peine à l’enthousiasme avec lequel l’American Press Institute (API) s’était fait le héraut de cette idée dans le plan de sauvetage qu’il avait lancé comme une bouée aux éditeurs désemparés1. Mais quelle idée au juste ? Celle – pour résumer – que les entreprises traditionnelles qui dominent un marché sont vouées à être attaquées et souvent renversées par des nouveaux venus offrant à moindre coût des produits de moins bonne qualité conçus dans des perspectives différentes.

L’API, on s’en doute, n’avait pas imaginé tout seul une hypothèse aussi sophistiquée. Elle lui avait été fournie prête à l’emploi, solutions comprises, par Innosight, le cabinet de consultants qu’il avait appointé pour remettre autant que possible les éditeurs dans le droit chemin. Et celui-ci n’avait pas eu a chercher très loin non plus, puisque son principal objet était de transformer en conseils monnayables le best-seller de son fondateur, Clayton M. Christensen. L’inventeur de cette « disruption » qui hante aujourd’hui tous les esprits, c’est lui.

On aurait pu trouver pire. Par rapport aux standards de rigueur scientifique des articles que publie la Harvard Business Review, laquelle épate plus les managers qu’elle n’impressionne les universitaires, les siens sont relativement argumentés. Et quoi qu’il ait soulevé bien des critiques, le modèle de la disruption qu’il a développé dans The innovator dilemma2 s’appuie, à défaut d’un quelconque substrat théorique, sur quelques études de cas assez détaillées. En particulier sur les avatars de l’industrie des pelles mécaniques et des fabricants de disques durs.

De celles-ci, donc, Christensen a dérivé pour le bénéfice de l’API et des responsables éditoriaux une prescription propre à traiter leurs maux. Il serait heureusement trop long d’en examiner tous les détails ici, ce qui m’évite d’avoir à convenir que quelques points semblent assez judicieux. Mais le principal remède qu’il préconisait pourrait bien aggraver l’état des patients, en particulier les plus fragiles. Il est même probablement en train de le faire.

Selon le plan, les journaux attaqués sur leurs revenus et leur audience par une multitude de services novateurs et peu coûteux doivent eux-mêmes se transformer au plus vite en portfolios de services innovants et bon marché. Jusque-là, rien de bouleversant : des portfolios de services divers, les quotidiens s’efforcent d’en développer depuis le XIXe siècle au moins, et beaucoup s’y essayent aujourd’hui avec une ardeur renouvelée (et des succès mitigés). Le diable est dans les détails, celui des coûts évidemment, face à des « disrupteurs » bien plus compétitifs.

Le problème, avertit Christensen avec le genre de patience navrée qu’affiche mon médecin quand il évoque mes habitudes de vie, est que les journaux accordent bien trop d’importance à leurs produits, attachement désuet qui ne manquera pas de les entraîner dans la tombe.

Le salut par le good enough

Le salut, dès lors, se résume à deux mots : viser le good enough. Tendre en d’autres termes vers le plus bas niveau de qualité possible restant à peu près consommable par le public.

Ça aussi, certains des journaux le font depuis belle lurette. À une époque où je faisais un peu le même job que Christensen (pas pour le même prix, bien sûr, mais la Fédération nationale de la presse française me glissait de temps en temps de quoi acheter un peu de riz pour ma famille), j’avais pu observer de près l’effet qu’obtenaient les textes de correspondants locaux publiés sans révision et les articles boiteux extorqués à des pigistes faméliques par des chefs de service désabusés. Ça ne marchait pas.

Ou, plutôt, ça marchait très bien mais dans l’autre sens : quelques centaines de tests statistiques – du genre que l’on chercherait en vain derrière les intuitions de Christensen – montraient même une corrélation fascinante entre la qualité perçue des journaux et leur robustesse ou leur effondrement commercial. Le fait que ces résultats s’accordaient avec ce qu’indiquait une revue des recherches antérieures – du genre que l’on chercherait également en vain chez Christensen – est aussi à noter.

Mais peut-être la stratégie du good enough ne vise-t-elle que les nouveaux contenus ? Ici, les données manquent un peu. C’est le moment de recourir à l’un des outils les plus précieux de l’art du consultant, la démonstration anecdotique. Voyons par exemple un quotidien, généralement avisé, adjoignant un beau jour à son portfolio un dictionnaire de citations en ligne. Ce n’est pas exactement une innovation fracassante mais enfin, ça peut toujours attirer quelques internautes (ils peuvent voter pour leur dicton préféré) et recueillir un peu de publicité.

Et, surtout, ça ne coûte pas cher. Sûrement pas cher, si l’on considère non seulement que ces fragments de sagesse ne sont pas sourcés, mais aussi qu’ils sont farcis de maximes douteuses ou totalement imaginaires. À l’internaute qui, convaincu par la belle formule de Lincoln « Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance » (dommage que Lincoln n’ait jamais dit ça), voudrait lui aussi essayer l’ignorance, la colonne de droite propose exactement ce qu’il faut, sous des titres comme « Hyper flippant […] l’étrange découverte sous les ruines du World Trade Center » ou « La nouvelle fonctionnalité de ce robot sexuel choque le monde ». Un modèle de partenariat intégratif sur une seule page web : le titre d’un grand quotidien couvrant de son aura un « dictionnaire » fantaisiste et une colonne de pièges à clics, l’un et l’autre fournis par d’entreprenants Acteurs-de-la-Nouvelle-Économie (statut valant tous les diplômes).

On aurait pu choisir bien d’autres exemples, dont la multiplication de blogues d’amateurs tout enflammés de candeur péremptoire sous le logo de journaux, mais sans leur supervision éditoriale. Ou même la délégation de la totalité d’un espace de critique culturelle aux internautes, rebaptisés « chroniqueurs bénévoles ». Comme disait si bien Lincoln, « Si vous trouvez que le journalisme coûte cher, essayez l’user-generated-content » (puisque la véracité des citations n’est pas dans l’esprit good enough, je ne vais pas me gêner).

D’accord, beaucoup d’amateurs compétents peuvent fournir des contenus de très bonne qualité (Attention ! gronde Christensen, ce n’est pas du tout le but). Et une multitude d’initiatives de journaux… disons beaucoup… en tout cas un certain nombre, sont vraiment novatrices et fécondes. On les reconnaît généralement au fait que c’est justement le genre de choses que les Acteurs-de-la-Nouvelle-Économie ne font pas déjà et qu’ils ne sauraient pas faire. Et que, généralement, elles coûtent quelque argent (des salaires, déjà). Mais au sein des journaux, bien des « relanceurs » préfèrent s’en tenir au fameux adage de Lincoln : « Si vous trouvez que votre marque ne vaut rien, essayez de la dévaloriser complètement. »

Miser un peu partout

Au fond, Christensen est un joueur. Inspiré par le célèbre conseil de Lincoln à James Gordon Bennett, « Si vous croyez que le journalisme est fichu, essayez n’importe quoi d’autre », il préconise de miser un peu partout. Pas beaucoup chaque fois mais sur le plus grand nombre de cases possible, laissant la nouvelle économie ratisser les jetons, récompenser un gagnant de temps en temps et montrer la porte à tous ceux qui auront perdu leurs fonds. L’issue de la partie se lit déjà dans les brochures de prévention qu’on distribue à Las Vegas : les plus avisés continueront à miser avec méthode et détermination, en veillant avant tout à préserver la source de leur capital. Les plus désespérés braderont tout ce qui leur reste, réputation comprise, pour solliciter le hasard encore et encore, passant d’une table à l’autre sans même remarquer les traces de goudron et de plumes sur les costumes voyants de leurs nouveaux partenaires. Qui pourrait le leur reprocher, puisque de toute façon, la théorie de la disruption leur a annoncé qu’ils étaient condamnés ? Seulement voilà, la théorie ne pouvait pas affirmer ça.

Comme me le disait Lincoln l’autre jour, « Si tu trouves qu’un modèle fonctionne mal, essaye d’examiner sur quoi il se fonde. » Voyons, Abraham ! Ce serait bien trop long et fort ennuyeux dans une chronique. D’ailleurs, beaucoup d’autres s’en sont déjà chargés3. « Alors… poursuivit le long chapeau après un silence songeur, que dis-tu de celle-là : Si tu trouves que ça te fatigue trop, essaye au moins de voir si l’application du modèle est valide. »

Ça, au moins, c’est facile : elle ne l’est pas.

Pour étayer sa thèse, les cas que Christensen avait recueillis – ou choisis à dessein (« hand-picked »), glisse fielleusement une autre chercheuse4 – devaient avoir des points communs essentiels. Ces sociétés étaient reconnues pour la performance de leur gestion passée, caractérisée non seulement par sa pertinence mais aussi par une politique constante de recherche-développement, ainsi que de contrôle de la qualité, et plus généralement par un investissement obstiné dans l’amélioration permanente de leurs méthodes et de leurs produits. On n’offensera personne, j’espère, en suggérant que ce n’est pas exactement le portrait-robot d’un journal typique (précisons au besoin que « recherche-développement » n’est pas équivalent à « direction des ventes » ou « webdesign » et qu’il y a une petite différence entre « démarche qualité » et « courrier des lecteurs »). C’est un point important pour comprendre ce que Christensen avait en tête lorsqu’il affirmait que les entreprises victimes de la disruption avaient poussé le niveau de leurs produits bien au-delà des besoins des consommateurs.

Mais il est nettement moins important que l’autre point. Tous ces cas portent sur des entreprises industrielles dont les produits avaient une utilité précise sur leur marché, avant que de supposés disrupteurs ne trouvent une façon différente, moins chère, de répondre à peu près au même besoin. Il se trouve incidemment que douze ans après son essai, plusieurs de ces « victimes » se portent de nouveau très bien sans avoir renoncé le moins du monde à leurs ambitions techniques, mais peu importe.

En plaquant d’un geste assuré son modèle venu de l’industrie sur l’économie de la presse, Christensen a négligé ce que sait tout étudiant de première année dans ce domaine. Depuis 200 ans, la presse n’a pas un marché. Elle en a deux : celui des supports publicitaires et celui de l’information. Disrompue, elle est peut-être sur le premier, où les nouveaux-venus ont proposé à la clientèle des annonceurs une façon innovante de répondre à ses besoins (moins bien mais pour beaucoup moins cher et avec d’autres avantages). Disrompue, elle n’est pas vraiment sur le second, son cœur de métier, si l’on excepte les piqûres douloureuses mais non fatales que lui infligent les pure players de son domaine. Entendons-nous, cette disruption Google ou Twitter pourraient tout à fait l’accomplir. La vraie disruption sur ce marché – la tempête parfaite – serait survenue si leur était venue la fantaisie de produire de l’information, comme Google a bousculé le marché de la navigation cartographique ou celui de la traduction automatique.

Bien sûr, pour les journaux qui ont déjà succombé au détournement bien réel de ces ressources publicitaires sur lesquelles ils reposaient trop, ces considérations théoriques n’importent plus. Mais imaginons un peu (sauf si l’on est cardiaque) quelle serait la situation si Google se dotait d’un service de nouvelles puissant et innovant au lieu de relayer mollement celles des organes de presse. Quelle difficulté aurait-il à s’attacher des talents et de l’expérience ? À financer un réseau pyramidal de correspondants professionnels, semi-professionnels et amateurs à l’échelle de la planète5 ? À imaginer de nouvelles façons de présenter leur production ?

Les grandes plateformes en ligne nuisent certainement aux entreprises de presse traditionnelles, mais pas vraiment parce qu’elles les « disruptent » en produisant un produit moins cher pour le même usage (si tant est que l’information ait un usage précis…). Surtout parce qu’elles détournent de ce marché la clientèle dont elles captent le temps et l’attention, comme le bistrot détournait les paroissiens de l’église, empochant au passage l’argent de la quête.

Bref, même si le modèle de la disruption était valide dans son cadre d’origine, il serait très douteux qu’il puisse être appliqué à la presse. Voilà une réflexion bien abstraite pour des professionnels et des responsables éditoriaux dont l’appétit pour la théorie n’est pas la caractéristique la mieux partagée. D’ailleurs, la rigueur épistémologique n’est pas censée être le critère d’achat prioritaire de la littérature managériale : à l’instar des guides de régimes, on en attend surtout de l’inspiration, de la motivation... et de l’espoir.

Seulement voilà. Si un diagnostic est mal posé, le traitement qui en découlera sera peu opérant au mieux, néfaste au pire. C’est semble-t-il le cas de celui-ci. Et il n’y a pas forcément besoin de théorie abstraite pour s’en rendre compte.

Appliqué à la presse, le modèle de la disruption est un raisonnement par analogie conduisant à une stratégie par analogie. Le raisonnement : ceci ressemble à cela. La stratégie : efforçons-nous de ressembler à ce qui nous menace. Certes, le genre l’exigeait. Les analogies sont à l’essayiste ce que les tourments de l’âme sont au poète : sans elles, on ne peut rien écrire de bon. D’autant qu’en matière de presse, elles s’inscrivent dans une longue tradition : qu’on les conçoive comme des « historiens de l’instant », des « portiers » (gatekeepers), des « marchands de soupe », des « redresseurs de torts », des « éboueurs » ou des « chiens de garde » (pour ne pas évoquer divers autres bestioles, généralement nécrophages ou venimeuses), les journalistes ont une solide expérience de la pensée métaphorique, qu’elle soit pratiquée par eux ou contre eux. Il n’y a rien de mal – surtout dans une profession qui a toujours peiné à se définir en elle-même – à solliciter une analogie, même bancale, pour évoquer tel ou tel aspect de son activité. Les problèmes commencent lorsque la comparaison devient raison. Et ils s’aggravent lorsqu’elle dicte la conduite à suivre.

« Je vois mon journal comme un grand magasin », me disait (vraiment6) le directeur d’un titre local. « Quand la demande augmente pour un type d’information ou qu’elle diminue pour un autre, j’ouvre un rayon ou j’en ferme un autre. » Peut-être est-ce ce qui convient pour la grande distribution, mais concevoir un journal comme un dépôt passif d’informations n’est pas forcément une si bonne idée à une époque où la majorité de ces contenus nouveaux peut se trouver facilement sur Internet. Incidemment, c’est aussi le problème des grands magasins, ce qui aurait pu suggérer de retourner l’analogie en s’attachant aux différences plutôt qu’aux similitudes. En général, les grands magasins ne produisent pas ce qu’ils vendent. Les journaux, si. Et ce qu’ils vendent n’est pas du papier imprimé. Ce n’est pas non plus de l’information, produit souvent insipide dont la valeur marchande s’est effondrée. Ce qu’ils vendent, c’est du journalisme. Quoi que ça puisse être. Ça peut même être beaucoup de choses, mais garnir ses rayons de copie routinière récoltée à bas prix ne s’y apparente que par habitude.

Analogie pour analogie, autant filer celle du restaurant, esquissée par Serge July. Les fast-food n’ont pas tué les restaurants. Les plats surgelés non plus. Le temps accordé au repas de midi a certes chuté, les pratiques alimentaires se sont déstructurées et bien des gargotes ont fermé, mais d’autres ont ouvert et le secteur de la restauration traditionnelle, s’il a évolué et s’est diversifié, ne semble pas prêt de disparaître. Surtout les bons restaurants, suffisamment conscients d’offrir autre chose que ce que procurent les chaînes industrielles pour ne pas les prendre pour des concurrentes. Les estaminets médiocres, eux, ont plus souffert7 (sauf peut-être les pièges à touristes, équivalents alimentaires des pièges à clics). En somme, la restauration n’est pas dépourvue de ressemblance avec l’information. Que l’on y vende de la nourriture pour le corps ou pour l’esprit, ni l’une ni l’autre ne se réduit à déverser des louches de matières premières (des patates crues ou des faits bruts) : la valeur ajoutée y réside non seulement dans la sélection vigilante de celles-ci mais aussi dans le talent avec lequel elles sont associées et préparées pour en exprimer la saveur.

Ce rapprochement peut aider à imaginer l’un des avenirs possible du marché de l’information, hiérarchisé depuis la haute gastronomie jusqu’à la junk food, mais pas au point de franchir mine de rien les limites de la pensée analogique. Un organe de presse n’est pas un restaurant. Ni un grand magasin. Et encore moins l’une de ces entreprises industrielles sur lesquelles s’appuyait Christensen. Quoi que…

Parmi les exemples sollicités par le prophète de la disruption, un cas au moins est très instructif. Justement l’un de ceux qui, contrairement aux études principales qui fondent son livre, ne concernent pas un marché de professionnels (le grand public, à ce que j’en sais, achète peu d’excavatrices de chantier ou de caisses de composants électroniques). C’est celui des motocyclettes. Plus précisément celui de la marque Harley Davidson, disruptée, explique-t-il, par les petites cylindrées japonaises au cours des années 60 avant de s’efforcer, maladroitement et dans un réseau commercial réticent, de proposer elle aussi des pétrolettes à moindre coût.

Souvent racontée dans les écoles de commerce, l’histoire n’est pas entièrement fausse. Mais enfourchant un engin qu’il connaît apparemment mal, Christensen prend la route à contresens. Non seulement parce que la firme Harley Davidson n’avait pas été sérieusement disruptée par les modestes vélomoteurs Super Cub que proposait alors Honda aux États-Unis (elle s’était plutôt discréditée, auprès d’une clientèle différente, par la fiabilité calamiteuse de ses propres gros cubes8), mais surtout parce que la morale de la fable se trouve à l’exact opposé de ce qu’il en retient.

C’est justement en renonçant à diluer son portfolio avec des petites machines de faible valeur et en consacrant son énergie à l’amélioration de ses produits phares que Harley s’est sauvé. Le salut, pour être précis, est arrivé le jour où un groupe de cadres passionnés a racheté l’entreprise à un conglomérat qui en savait plus long sur les économies salariales que sur la production des motocyclettes. Redynamisée, modernisée, l’entreprise a développé de nouveaux modèles qui perdaient moins d’huile et de boulons sur la route, mais n’imitaient personne et misaient sur leurs propres atouts : leur son… et leur image. Et si elle a en parallèle développé l’un des plus fervents réseaux d’utilisateurs qui soient, multiplié les événements collectifs et déployé une large gamme de produits dérivés, elle en a bientôt retranché ce qui ne servait pas cette image. « Au fil du temps, reconnaît piteusement un responsable, son logo s’était aventuré « sur certaines choses que, rétrospectivement, nous pourrions avoir été peu avisés d’endosser. L’entreprise est beaucoup plus sélective aujourd’hui sur ceux avec qui nous travaillons et sur les voies d’extension de la marque9. »

Christensen avait raison : il y aurait peut-être des leçons à tirer de cette aventure. À ceci près que les Harley-Davidson ne sont pas des journaux. Selon les ouvrages que j’ai consultés, la Softail Deluxe n’est pas cofinancée par la publicité, l’Electra Glide ne peut malgré son nom se partager sur les réseaux électroniques et, à moins de considérer les Hells Angels comme un parti politique, aucune n’est vraiment nécessaire à une saine démocratie. Une analogie n’est pas une stratégie. Christensen avait tort.

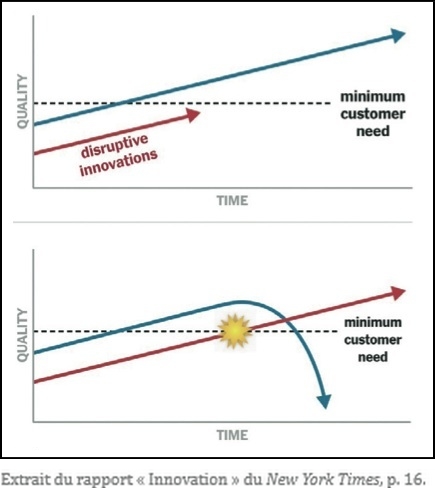

Ce qui n’invalide pas forcément tous ses conseils, en particulier ceux qui relèvent du simple bons sens. Ils ont influencé jusqu’au New York Times, dont un plan de développement commençait, en 2014, par un examen des « forces disruptives qui se sont emparées de notre secteur10 ». L'examen est même agrémenté de quelques-uns de ces édifiants graphiques à deux courbes par lesquels Christensen, pour le salut de ses fidèles, figure l’ascension du disrupteur et l’amer destin de son orgueilleux devancier (le schéma évoque irrésistiblement celui d’une collision aérienne). Ingrats pourtant, les auteurs ne mentionnent pas plus son nom qu’ils ne se réfèrent au document de l’American Press Institute où ils ont puisé leur inspiration : ici comme ailleurs, la disruption est une évidence qui coule assez de source pour se passer de source. Mais il est vrai que cette inspiration est très sélective. Du propos originel, ils retiennent surtout, outre la prédication apocalyptique (toujours utile pour capter l’attention d’une audience rétive), une approche pragmatique de l’innovation par la multiplication de petits projets éditoriaux, expérimentés avec souplesse mais soigneusement évalués avant d’être étendus ou interrompus.

En d’autres termes, le Times est typiquement le patient auquel le remède prescrit par l’API ne peut pas faire de mal, le joueur prudent que le casino ne ruinera pas. Le restaurant que n’effrayent pas les vendeurs de hot-dogs. Pas parce qu’il est mieux documenté que la moyenne des autres journaux. Conformément à l’une des plus solides traditions de ce métier, ses stratèges se sont semble-t-il dispensés de parcourir l’ouvrage originel de Christensen, pour ne pas parler des recherches scientifiques disponibles sur les évolutions du lectorat, et ils ne semblent pas plus avoir tellement creusé les analogies qu’ils sollicitent (Toyota, Kodak). Mais au moins, le Times sait très bien ce qu’il vend. Quoi que certaines des transformations envisagées soient réellement considérables (trop pour être détaillées ici), « toutes ont été développées selon un engagement profond envers les valeurs de Times » : loin de viser à créer une offre différente, « leur but est de tirer plus du journalisme que nous produisons déjà » (p. 5).

La formule visait-elle seulement à anesthésier la rédaction avant de lui implanter les spécialistes de l’expérience client et des réseaux sociaux évoqués plus loin dans le rapport ? Elle semble plutôt exprimer ce qui fonde le succès du journal : qu’ils soient gestionnaires ou reporters, « les gens se réfèrent à la même chose lorsqu’un camp parle de "contenu" ou de "marque" et que l’autre dit "journalisme" ou "Le New York Times"» (p. 64). Le quotidien sait qu’il vend de la crédibilité. Avec elle du détachement, du mordant, de l’opiniâtreté… Ce n’est peut-être pas ce qu’en diraient ses détracteurs les plus engagés, mais le New York Times vend en tout cas de la valeur ajoutée. Et ça marche. Il n’ignore pas pour autant la notion de good enough, bien au contraire. Toutefois le sens qu’il lui donne dans un autre rapport interne est un peu différent de celui que lui conférait Christensen :

Cette nouvelle réalité force le Times à un regard clairvoyant de la couverture de chaque sujet essentiel à notre production et à évaluer s’il est suffisamment bon [good enough]. Pour le dire simplement, est-il tellement supérieur à la couverture de la concurrence – qui est essentiellement gratuite – pour que nous ayons une chance de demander aux lecteurs de payer pour la nôtre ? […] Nous ne cherchons pas seulement à être meilleurs. Nous cherchons à être tellement meilleurs que le Times soit une destination attirant des millions d’abonnés payants11.

Quelle que soit la façon de comprendre la locution good enough, c’est décidément un paramètre clé, dont l’A.P.I. et le Times représentent les deux extrêmes opposés mais dont l’interprétation par n’importe quel journal marque mieux que tout autre critère la place qu’il peut espérer occuper. Car la stratégie du Times – et c’en est bien une – n’est pas pour autant un remède universel. Non seulement parce qu’elle met en jeu une culture interne et une santé financière peu communes, mais plus généralement parce que les analogies ont toujours des limites, y compris au sein d’une même profession.

Un journal n’est pas un autre journal. Le public le plus éduqué n’est pas le seul lectorat valant d’être servi. L’accès payant n’est peut-être pas l’unique voie de salut, et il ne l’est certainement pas pour tous. Mais tous sont confrontés au même problème : la production d’une valeur ajoutée suffisante pour justifier une offre journalistique en la distinguant du fond grouillant des billevesées en ligne. Comme le résumait le Times dans un autre de ces mots d’ordre qu’il multiplie plus vite qu’un général en campagne, le journalisme « n’incarne pas seulement notre mission, il représente notre avantage compétitif12 ». Ça, au moins, c’est universel. Les valeurs du journalisme et sa valeur économique se rejoignent même sur un point crucial, Graal des spécialistes du marketing qui le vénèrent à juste titre depuis plus d’un demi siècle : l’USP (unique selling proposition), ce que l’on peut promettre et que les autres n’ont pas. Mais ce n’est pas du tout la philosophie de la disruption, qui inciterait plutôt à imiter désespérément ce que les autres font mieux.

Les stratèges du Times ne semblent décidément pas avoir bien lu la bible de la disruption. Comment le regretter ? Qu’ils l’aient seulement feuilletée et nous aurions peut-être été privés d’une scène amusante dans un secteur où les occasions de rire sont devenues rares : un grand journal se réclamant haut et fort du modèle de la disruption, le contredisant aussitôt dans la stratégie qu’il en découle, et l’insultant qui plus est par sa bonne santé économique. Injure d’autant plus cinglante que le Times – bien géré, respecté et obsédé par la qualité de son produit – remplit justement à merveille les critères de sélection des entreprises « trop » performantes sur lesquelles Christensen a édifié ladite théorie.

Mais si douteuse soit-elle, et même sous sa version journalistique la plus fréquente – c’est-à-dire non lue – la théorie de la disruption présente au moins un intérêt. Celle d’être un bon témoin du degré de réflexion et d’engagement journalistique de ceux qui l’évoquent. Pour les uns, c’est une incitation à développer leur « avantage compétitif ». Pour les autres, elle est plus ou moins un équivalent professionnel d’« Au feu ! » Guère plus qu’un cri de panique. Et l’on sait que la panique est souvent plus dangereuse que les flammes, même lorsqu’elles sont bien réelles.

Bertrand Labasse est professeur à l’Université d’Ottawa

et professeur invité à l’École supérieure de journalisme de Lille.

1

Newspaper Next : Blueprint for transformation, Reston, API, 2006.

2Boston, Harvard Business Review Press, 1997.

3Le lecteur curieux en trouvera facilement des exemples dans la littérature scientifique (« Disruptive innovation: In need of better theory » ; « Demystifying Disruption »…), mais aussi dans des périodiques spécialisés comme The Economist (« Disrupting Mr Disrupter »…) et même dans la presse généraliste (« Why it’s time to retire ‘disruption’ »…).

4Jill Lepore, « The Disruption Machine : What the gospel of innovation gets wrong », The New Yorker, 23 juin 2014.

5Le réseau « Talent Network », lancé par le Washington Post de Jeff Bezos pourrait en être les prémices…

6Cette conversation datant de plus de dix ans, ses propos sont reconstitués de mémoire.

7Dans la demi-douzaine d’études sectorielles dont ce paragraphe a réclamé la lecture (on ne recoupe jamais trop), bien des passages semblent curieusement parler du marché de la presse, par exemple : « Sur le plan qualitatif, les consommateurs, de plus en plus "noyés" par des offres pléthoriques, ont développé deux comportements. Le premier consiste en un renforcement de l’affirmation de soi, de son jugement, de ses attentes ; le second consiste en une recherche d’émotion, dite "expérience client" Ainsi, le consommateur exerce un regard de plus en plus critique sur ce qu’il consomme. […] À l’instar des secteurs de la grande distribution ou de l’habillement, nous constatons dans la restauration une désaffection, par segment, pour l’offre de milieu de gamme au profit du haut et de l’entrée de gamme. » (Eurogroup/Fonds de Modernisation de la Restauration, « Étude économique sur le secteur de la restauration », Paris, 2012, p. 61 et 63).

8Ce qui – soit dit au passage – contredit le propos de Christensen, censé se fonder sur les échecs d’entreprises bien gérées et respectées pour leur qualité.

9Joe Nice, cit. in Matt Haig, Brand Failures, Philadelphie,Kogan Page, 2003, p. 80.

10The New York Time, Innovation, 2014, p. 12.

11The New York Times, Journalism that stands apart: The report from the 2020 group, janvier 2017, s.p. On ne s’étonnera pas que le « regard clairvoyant » en question se pose sans tendresse sur le suivi ordinaire de l’actualité et ses textes « routiniers, incrémentaux, manquant typiquement de valeur ajoutée, dépourvus de visuels et largement indifférenciés par rapport ceux de la concurrence ».

12The New York Times, Our path forward, 7 octobre 2015, p. 11.

Référence de publication (ISO 690) :LABASSE, Bertrand. Disruption, piège à cons (de quelques différences entre une analogie et une stratégie). Les Cahiers du journalisme - Débats, 2018, vol. 2, n°2, p. D35-D43.

DOI:10.31188/CaJsm.2(2).2018.D035