|

Nouvelle série, n°3

1e semestre 2019 |

|

|

DÉBATS |

|||

|

TÉLÉCHARGER LA REVUE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

CHRONIQUE

Les vertus du désastre

En fissurant le modèle économique de la presse, les géants d’Internet pourraient aussi scinder la dualité traditionnelle du journalisme, production commerciale et service d’intérêt public. Une mutation douloureuse mais pas forcément funeste : si la loi de l’offre et de la demande ne suffit plus à préserver l’information de la collectivité, il faudra peut-être reconsidérer sérieusement la question.

L

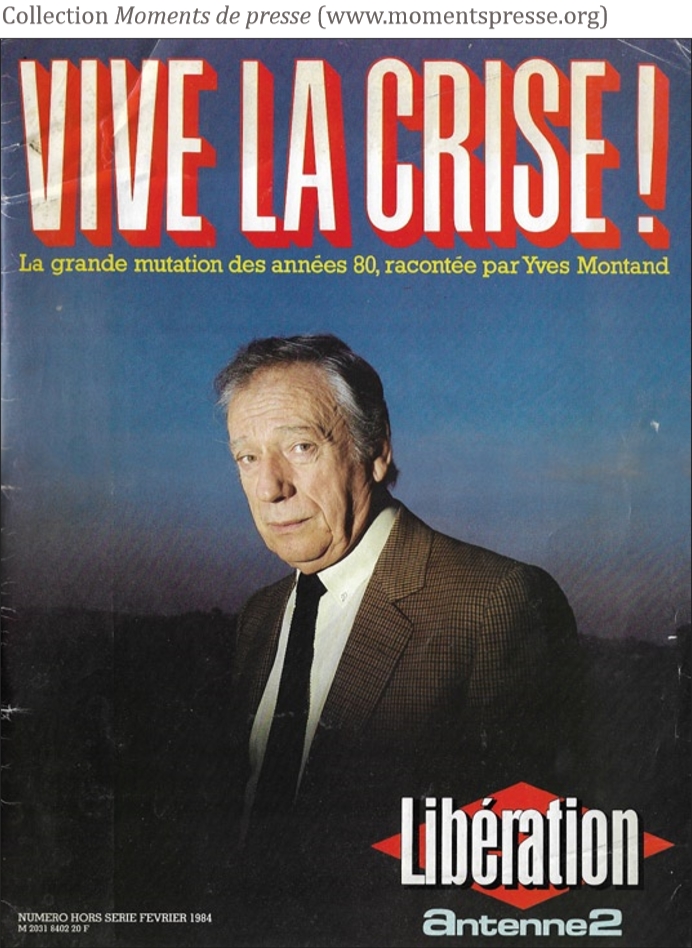

ibération n’avait jamais reculé devant un titre provocant, mais « Vive la crise ! », il fallait l’oser. Plus de trente ans après, cette célébration inattendue de la destruction créatrice1 dans un pays qui comptait déjà deux millions de chômeurs marque encore les esprits. En tout cas le mien lorsque, de temps en temps, l’idée l’effleure que tout n’est peut-être pas forcément mauvais dans la crise de la presse.

Dans une profession précarisée où la vision des costs killers tient de plus en plus souvent lieu de ligne éditoriale, suspecter de possibles avantages à l’effondrement du marché du journalisme ressemble un peu à ces stages de pensée positive que l’on vend aux cadres surmenés.

En matière de motivation professionnelle, hélas, l’aphorisme rebattu de Nietsche – « ce qui ne me tue pas me renforce » – ne réconforte pas vraiment. Pas tant qu’on se demande si l’on ne relèverait pas du premier cas. Pas plus que ne console le « chantons sous la pluie » que Gene Kelly lançait aux acteurs déchus du cinéma muet : hormis ceux à qui la déstructuration de l’ordre ancien permet de placer à bon compte leur marchandise technologique ou idéologique, personne n’a envie de chanter.

Bref, on a beau savoir qu’un sujet a toujours deux côtés – c’est le genre de détail qui distingue le journalisme du militantisme – la version positive de l’histoire ne doit pas sauter aux yeux des journalistes, quoiqu’elle n’échappe sans doute pas à ceux des militants.

Jusqu’à ce pâle rayon de soleil, aussitôt reflété par tous les sites d’actualité : Google, annonce une dépêche, est « optimiste » pour l’avenir de la presse écrite2. Voilà enfin du réconfort. Pas moins que si Amazon proclamait sa confiance en l’avenir du commerce de détail et Twitter en celui de la démocratie. Ils doivent le savoir, non ? C’est eux qui sont aux manettes.

Soyons optimistes, donc, même si cette voix balsamique n’est pas vraiment celle de la direction de Google, seulement celle d’Olivia Mia, responsable de l’équipe Google News Lab. La dépêche prenait déjà la précaution d’entourer « optimiste » de guillemets, elle n’allait quand même pas en coller à « Google ».

Essayons tout de même la pensée positive. En commençant par un examen sans fard de la situation. Le progrès technologique a abaissé les coûts d’entrée sur le marché de l’actualité, permettant à n’importe qui de s’y exprimer. L’urgence de l’instant piétine le temps de la réflexion. Les nouvelles générations tournent le dos au journalisme traditionnel, privilégiant le superficiel, le sensationnel et la célébration de célébrités fabriquées dont la vie privée et les propos anodins s’étalent partout. Amateurs et mercenaires incultes se bousculent pour fournir de la copie gratuite ou à vil prix, empêchant les professionnels de vivre décemment de leur métier. La mainmise des financiers sur l’information ne cesse de croître. Propagande, fausses nouvelles et textes de commande se mêlent sans scrupules aux articles légitimes… Le constat est atterrant. Il date du XIXe siècle.

Avec des ciseaux, un pot de colle et une bonne dose d’indifférence aux contextes historiques, on pourrait même composer un essai brûlant d’actualité sur les déboires actuels de l’espace public avec des lambeaux d’articles jaunis : « Il est incontestable qu’aujourd’hui, en ce moment surtout [...] sévit une effroyable épidémie de sottes inventions et de cyniques racontars. [...] il n’y a qu’un coupable ici, c’est la badauderie publique, qui, par un principe de basse et bête curiosité, favorise ce commerce nauséabond et dégradant » (1879) ; « Un vent s’est élevé qui avant peu fera sombrer le journalisme » (1886) ; « Dans notre société inquiète et pressée qui n’a plus le temps de lire parce qu’elle a perdu peut-être l’habitude de penser, on ne peut s’astreindre à quelques minutes d’attention » (1889) ; « Aujourd’hui la presse française est aux mains des brasseurs d’affaires » (1897). Et cetera.

On se souvient que ces clameurs amères accompagnaient en fait l’essor du journalisme professionnel moderne, fondé sur le reportage, la célébration des faits et l’appétit d’un public de masse. Un tel précédent serait rassurant s’il ne ressemblait pas tant à ces thèses selon lesquelles, après tout, le réchauffement climatique s’étant déjà produit dans le passé, sa répétition ne saurait être bien grave. Or, ses causes étaient différentes, ses conséquences sociétales également et surtout, il s’était produit beaucoup moins vite. Ce qui est vrai pour la banquise l’est plausiblement pour le journalisme.

Mais la banquise, n’importe quel mammouth congelé vous le dirait, a au moins connu des bons moments. Alors que sous des visages variés – identitaire, financière, morale et parfois répressive – la situation de crise paraît plus être l’état normal du journalisme qu’une circonstance inédite. Sans remonter à l’irruption douloureuse de la radio (gratuite, instantanée...), la dernière crise en date n’a pas attendu Internet. « Tous s’interrogent sur leur survie, il n’y a plus, en effet, de quotidiens rentables à Paris », s’alarmait il y a près de 40 ans le magazine L’Expansion, tandis que la revue Médias rapportait la « chute libre » de ces mêmes journaux. Il y avait à l’œuvre quelques spécificités structurelles bien françaises – au point de soulever dès 1972 la curiosité perspicace de la Canadienne Évelyn Dumas3 – mais la décroissance des taux de diffusion était déjà clairement amorcée en Amérique du Nord ou en Grande-Bretagne à la même époque.

Les dangers de la prospérité

Dès lors que, comme le rappelle Rémy Rieffel, il n’y a pas de crise en soi mais toujours par rapport à une situation antérieure, il faudrait reculer d’un bon siècle pour retrouver un vague « âge d’or » des journaux. L’ennui est que l’on confondrait ainsi la santé du journalisme et celle des entreprises médiatiques. Or, l’une et l’autre se combinent de façon plutôt perverse : quand les entreprises souffrent, le journalisme souffre (ô combien !) mais quand elles prospèrent vraiment, il souffre aussi : on peut avoir la nostalgie du New York Journal de Hearst ou du Matin de Bunau-Varilla – on savait s’amuser à une époque où même les notes de frais étaient imaginatives – mais être réduit à l’état de pion minuscule sur l’échiquier de leurs ambitions et intérêts débridés ne relève pas exactement de l’émancipation professionnelle. Ni civique, bien sûr.

Au chapitre des pensées édifiantes, on peut donc ajouter « l’argent ne fait pas le bonheur » à « ce qui ne me tue pas me renforce ». Du reste, si les analystes affirmaient dans les années 1980 que le sous-financement des journaux en France expliquait leur fragilité, il semblerait bien aujourd’hui que le pays où ils étaient les plus riches soit celui où ils ont le plus mal résisté. Aux États-Unis, où les marges de profits de la presse étaient nettement supérieures à la moyenne des autres secteurs économiques, plus de 500 journaux ont disparu depuis lors, soit près d’un tiers du total des titres.

En somme, l’opulence des médias n’est pas forcément plus satisfaisante que leur déconfiture. Pour la pensée positive, on repassera…

Mais quitte à schématiser sans vergogne l’histoire du journalisme, autant y aller franchement. On pourrait même réduire celle-ci à trois pivots essentiels qui, dans la sphère francophone, sont presque exactement séparés de 200 ans. Vers 1630, le premier périodique d’information se fonde sur le principe de la vente au lecteur. Vers 1830, le premier quotidien « moderne » inaugure le double marché de la presse en cumulant les revenus de diffusion et les revenus publicitaires. Vers 2030, annoncent les prophètes, ni l’un ni l’autre de ces deux marchés pillés par les géants du Web ne pourra plus soutenir la production à large échelle d’un journalisme digne de ce nom.

Tant mieux s’ils se trompent. Tant mieux, peut-être, s’ils ne se trompent pas. Car ce qui se profile derrière ce panorama apocalyptique pourrait être le découplage définitif entre la valeur professionnelle du journalisme et sa valeur économique. Cette petite nuance peut s’illustrer par la mésaventure du groupe de presse Knight Ridder4 : remportant en 1986 le prix Pulitzer dans pas moins de sept catégories (lesquelles sont pourtant bien moins nombreuses que celles des Oscars), il en a été récompensé le jour même par la chute de son cours en bourse. Comme le résumait un analyste financier, l’argent gaspillé pour ces succès aurait plutôt dû se trouver dans les bénéfices distribués. Que l’on ait une opinion favorable ou, disons, plus réservée de la rationalité financière, on conviendra que ce n’est pas celle du journalisme. Or, s’il s’avérait un jour que ce dernier n’a vraiment plus rien pour aiguiser l’appétit d’un spéculateur, ce problème, au moins, se résoudrait de lui-même. Quant à l’autre motivation traditionnelle – contrôler un organe de presse écrite ou audiovisuelle pour colporter une quelconque idéologie – elle perdrait aussi son attrait : à quoi bon se donner encore tant de mal si l’on peut obtenir la même audience avec les réseaux sociaux ? D’autant qu’une équipe rédactionnelle, même militante, sera toujours plus rétive et onéreuse qu’une grappe d’« influenceurs » improvisés.

Bref, si le journalisme devait finalement mourir de la perte de ses ressources et de la dilution de son audience, du moins pourrait-il mourir affranchi par ses deux maîtres. Voilà enfin une idée positive, mais peut-être pas assez. D’autant qu’elle est plutôt spéculative. Jusqu’à nouvel ordre, il reste possible de gagner sur l’un ou l’autre tableau – bénéfices et propagande – ou même sur les deux à la fois ainsi que le démontre par exemple de façon très convaincante le groupe Sinclair aux États-Unis. Mais il s’agit là de télévision, marchandise hétéroclite où le coût du « journalisme », a fortiori s’il est le plus bas possible, peut être noyé dans les profits du divertissement (quand ce n’est pas le journalisme lui-même). En presse écrite, même le Daily Mail, dont les principes déontologiques font ressembler le Sun à un bulletin paroissial5, voit ses résultats commerciaux s’éroder.

Cependant, la séparation éventuelle de la plume et du capital paraît surtout se manifester pour l’instant dans ce que ce dernier avait de meilleur, la propriété éclairée d’un organe de presse dans un certain respect de ses valeurs éditoriales, comme en témoignent les retraits des familles Graham (Washington Post) et Desmarais (La Presse). Puisons à nouveau dans la sagesse populaire : « Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers ». Peut-être pas tous. Mais on peut en tout cas compter sur les pires pour racler de leurs titres tout ce qu’il est encore possible d’en récupérer avant d’en jeter la coquille.

La bonne nouvelle ici, même si (insistons !) elle est plus spéculative qu’une action au porteur, c’est que, si elle se confirmait, la non-rentabilité du journalisme de masse ne serait plus un problème journalistique. Ce serait un sérieux problème collectif. Et c’est en ça que l’évolution du marché des nouvelles pourrait bien provoquer le troisième virage du journalisme. Son troisième départ.

De tous les secteurs d’activité jugés nécessaires à la collectivité (santé, enseignement, justice, etc.), celui de l’information est l’un des seuls, peut-être le seul, qui se soit avéré suffisamment rentable pour ne pas devoir être pris en charge par elle. Quel serait aujourd’hui son visage s’il ne l’avait pas été ? Existerait-il seulement ? Une hypothèse, d’autant moins risquée qu’elle est invérifiable, est qu’il aurait tout de même éclos, mais d’abord comme un service administratif aux ordres du gouvernement avant de conquérir de l’indépendance éditoriale comme l’ont par exemple fait les télévisions publiques.

Mais le marché de la presse écrite était assez rentable pour que le secteur privé s’en charge, priant l’État de se mêler de ses oignons. Astucieusement accolées, les bannières de la liberté de la presse et du libéralisme économique permettaient en effet de jouir pleinement du second au nom de la première. Ainsi protégée des normes professionnelles et des tracasseries administratives qui se sont multipliées dans tant d’autres secteurs6, l’initiative entrepreneuriale a donc présidé jusqu’à présent au développement du journalisme pour le meilleur et le pire : le même cadre économique et juridique qui a accouché du National Enquirer ou de News of the world a aussi enfanté le New York Times ou le Guardian. C’était avant. Et maintenant ?

Maintenant, l’idée que la loi de l’offre et de la demande n’est peut-être plus en mesure de subvenir durablement à l’information de masse de la collectivité – on ne parle pas de l’élite susceptible d’acheter son information : ce n’est de toute façon pas ce public-là qui fait si peur aux politiciens – fait son chemin à une vitesse étonnante. Non que l’idée d’aider la presse soit bien nouvelle : en France, dès 1796, le Directoire, « considérant qu’il importe de faciliter la circulation des ouvrages périodiques, brochures, catalogues et prospectus, tant pour encourager la libre communication des pensées entre les citoyens de la République, que pour augmenter le total du revenu public7 », leur consentit à deux reprises un tarif postal privilégié. Même alors, l’idée n’était ni nouvelle, ni originale : aux États Unis, où l’intervention du gouvernement dans l’économie inquiète à peine moins qu’une apocalypse zombie mais plus que le réchauffement climatique, les tarifs postaux préférentiels remontent à plus tôt encore (1792).

Non, ce qui est nouveau, c’est que la perspective qui se dessine de moins en moins timidement n’est plus seulement d’alléger un peu les charges fiscales, postales ou sociales des organisations de presse, mais de devoir vraiment financer leur production. Peut-être très au-delà des quelques aides directes qu’un pays comme la France leur distribue en regimbant.

C’est dans le besoin qu’on se découvre des amis

Ce qui est nouveau, aussi, ce sont les voix qui se multiplient en faveur des aides publiques à la presse. Plus seulement celle des professionnels des médias mais aussi celles de quelques-uns des plus éminents critiques de ces mêmes médias de masse, comme Robert McChesney ou Jurgën Habermas. Il faut que le journalisme soit bien malade pour que la crainte de son hégémonie soit soudain remplacée par celle de sa disparition.

Les appels se succèdent donc, de provenance souvent inattendue. En Suisse, pays peu porté à soutenir les journaux, des économistes s’avisent, calculette en main, d’analyser la légitimité économique d’un tel soutien :

Comme la majorité des économistes, notre première réaction devant la disparition d’une entreprise est de dire que c’est ainsi que la concurrence sur le marché fonctionne. Notre goût pour la concurrence n’est aucunement un acte de foi, mais repose sur le fait qu’elle est une excellente manière d’organiser l’activité économique […] Ce n’est pas le cas lorsque nous considérons la presse, et ce pour deux raisons. La première est la présence d’externalités, c’est-à-dire d’un impact que le marché ne prend pas en compte. Le bon fonctionnement d’une démocratie comme la nôtre repose sur la présence d’un débat actif et bien informé des citoyens […] La valeur du service produit par la presse va donc bien au-delà de celle retirée par ses abonnés. L’analyse économique montre clairement que, lorsqu’une activité génère une telle externalité positive, elle doit être subventionnée, au même titre qu’une activité générant une externalité négative, comme la pollution, doit être taxée. La seconde justification pour une intervention publique est la structure des coûts8.

Peut-être les journalistes trouveront-ils quelque réconfort à voir la doctrine économique néoclassique rejoindre à leur chevet la pensée critique néomarxiste : en fait, on nous aimait quand même un peu. Évidemment, tant de sollicitude autour d’un lit d’hôpital n’est jamais très bon signe, mais elle témoigne en tout cas d’une prise de conscience de plus en plus aigüe des enjeux communs du journalisme dit de masse. On ne s’étonnera même plus de la parution d’un épais volume universitaire consacré à la théorie et la pratique de l’aide gouvernementale à la presse, même s’il est publié en anglais, langue dans laquelle, jusqu’à présent, on ne discutait guère de genre de choses. La culture populaire n’est pas en reste : alors qu’Hollywood (Capra, Wilder, etc.) excellait à camper les journalistes en gredins cyniques9, ses dernières productions, de Spotlight à The Post, en dressent des portraits d’une flatterie presque embarrassante.

Décidément, les temps changent. Et ils changent vite. Par chance, j’étais bien assis à un moment où l’évidence de ce virage m’a donné le vertige. C’était en février 2018, lors d’une rencontre parlementaire judicieusement consacrée aux « menaces qui pèsent sur le journalisme traditionnel au Canada ». Que les propos convergent sans détour sur la question, jusqu’alors insolite ici, de la nécessité de soutenir financièrement le journalisme n’était qu’une demi-surprise : vu le thème de la journée, de quoi aurait-on pu parler d’autre qui en vaille la peine ? L’étonnant était que, parmi les sénateurs présents, les conservateurs ne soulèvent pas d’objection véhémente à cet appel au portefeuille de leurs contribuables d’électeurs. Ce n’est qu’en ressortant du parlement que j’ai pu me convaincre que j’étais pourtant bien à Ottawa. La seule capitale du G7, si ce n’est de l’OCDE et peut-être des Nations Unies, à ne pas posséder de troupe d’opéra permanente parce que sa modeste mais vaillante formation n’était plus parvenue à se financer : c’est bien dommage mais on n’y peut rien. Il manquait en effet dans ses caisses l’équivalent d’une semaine de budget de l’Opéra de Lyon. Voilà pour le contexte.

On voit ici, puisqu’on ne peut plus l’entendre, la différence entre ma terre natale et adoptive quand il s’agit de subventions. La presse ne faisait pas exception. Mais dans ce domaine – ai-je pensé à le signaler ? – les choses changent, et elles changent vite. Il n’a même fallu que quelques mois au gouvernement canadien pour changer de position et de ministre. À l’aria ostinato de la précédente titulaire du poste, c’est bien dommage mais on n’y peut rien, a succédé un nouvel air, dans une tessiture plus grave : « La survie des journaux est une priorité claire10 ». Plus claire, sans doute, que les moyens d’y parvenir vraiment à long terme. Ce n’est, en tout cas, pas en France qu’il trouvera l’inspiration.

Un tournant symbolique ? Rencontre au parlement d’Ottawa sur l’avenir du journalisme en février 2018 (photo : B.L.)

Paris, il est vrai, a accumulé une expérience enviable, tant par l’ancienneté que par la diversité de ses dispositifs de soutien à la presse. Mais l’adjectif « enviable » n’est peut-être pas très bien choisi, si l’on considère le nombre d’études, débats parlementaires, rapports officiels et manifestes divers – y compris ceux de syndicats de journalistes et, évidemment, des éditeurs en ligne – qui dénoncent inlassablement l’inefficacité, si ce n’est la perversité, de cet imposant fatras d’aides hétéroclites, bricolé au fil des circonstances et des pressions des différentes familles de presse. En somme, si le Canada se trouve plus ou moins devant une feuille vierge, la France contemple une feuille surchargée d’encre et de ratures, sur laquelle chaque nouveau trait de plume pourrait provoquer l’effondrement d’un système complexe institué pour l’essentiel à la Libération. Il y a trois quarts de siècle.

Pourtant, dans ces deux pays, et ils ne sont pas seuls, le cœur du problème est sensiblement le même. Soit quelques mesures de soutènement hâtives permettent à peu près de sauvegarder l’édifice actuel, soit elles ne permettent pas de le sauver et la question pourrait devenir celle, vertigineuse, d’une reconstruction. Ces deux hypothèses extrêmes balisent plus qu’elles ne l’excluent le champ des possibles qui s’étend entre elles, mais elles marquent le contraste entre deux cadres de production pour le journalisme professionnel : le modèle 1830, essentiellement autofinancé, et un très éventuel modèle 2030, évidemment fort nébuleux mais impliquant l’ajout substantiel et constant d’un revenu qui ne proviendra pas du marché. Au royaume des conjectures, il existe en fait un troisième modèle extrême, celui de la disparition de la plupart des équipes d’information professionnelles : si l’on ne peut sauvegarder l’édifice et l’on ne veut le refonder, il reste l’option du terrain vague. Quelqu’un a envie d’essayer ?

Des deux autres modèles, le premier, on s’en doute, recueille encore tous les espoirs des pouvoirs publics et des entreprises de presse. C’est ainsi que l’on explore frénétiquement la panoplie entière des mesures susceptibles d’aider ces dernières à accomplir leur « transition » vers « un nouveau modèle d’affaires ». Mais tant qu’on n’aura pas expliqué quel nouveau modèle d’affaires pourrait à coup sûr permettre au journalisme, disons en 2030, de rapporter autant que ce qu’il coûte à produire, on n’écartera pas le soupçon que le traitement censé le conduire à une convalescence radieuse lui dissimule plutôt des soins palliatifs. Quoi qu’il en soit, les initiatives, rapports et prises de position dans cette optique se succèdent à un tel rythme qu’ils pourraient presque bénéficier eux-mêmes des aides aux publications quotidiennes. On ne se risquera donc pas à les examiner : le texte serait obsolète avant d’être imprimé.

L’autre modèle présente l’avantage d’être assez lointain et hypothétique pour qu’on puisse l’évoquer sans risquer d’être trop vite démenti par les faits. Et suffisamment perturbant pour que l’on ne se bouscule pas pour le creuser. Le terrain est libre. Creusons donc un peu.

Puisque le modèle classique semble de moins en moins capable de préserver de façon large et diversifiée le service de l’information, et qu’il est incertain que les dons suffisent à le soutenir durablement, que se passerait-il si la collectivité se trouvait un jour confrontée à la nécessité de prendre en charge, non plus une petite fraction de ce coût mais une partie importante de celui-ci ?

Le journalisme, une très bonne affaire ?

À ce niveau d’investissement, la question ne soulève pas seulement quelques problèmes pratiques. Elle plonge au cœur de principes fondamentaux. Trois en particulier. L’information ne doit être payée que par ceux qui en profitent, elle doit être indépendante du pouvoir et la liberté d’expression/d’entreprendre doit/doivent toujours prévaloir.

Voilà donc la question réglée : la collectivité doit régler la facture. Au nom des grands principes.

L’information, en effet, ne saurait être payée que par ceux qui en profitent. On ne le dira jamais trop, et l’on peut compter sur le Tea party ou ses équivalents internationaux pour le rappeler au besoin. Laissons tomber ces histoires de Débat Démocratique Éclairé : c’est évidemment son premier dividende commun, et de loin, mais ce n’est pas le genre d’externalité économique qui peut séduire le Tea party. Non, le seul point qui compte dans cette optique, c’est que l’information rapporte de l’argent. À tous. Ceci provient d’un curieux penchant des journalistes : ils adorent parler de ce qui va mal, raffolent des scandales et se roulent dans les malversations et les déficiences comme des cochons dans le fumier11. Ils sont comme ça, voyez-vous. Et cette manie innocente est extrêmement profitable. À tous. Aux États-Unis, un rapport de la très libérale administration fédérale des communications, anticipait ainsi, face à la raréfaction des journaux...

la sorte de problèmes qui sont, sans surprise, associés à un manque de transparence – plus de gaspillage gouvernemental, plus de corruption à l’échelle locale, des écoles moins efficaces et d’autres problèmes communautaires sérieux12.

C’est ce qu’ont depuis confirmé des spécialistes de la finance en étudiant celles de communautés locales ayant perdu leurs journalistes13. Et que confirment tous les jours les « affaires » soulevées ou amplifiées par les médias dans tous les domaines. Il n’y a pas que les administrations et leurs fournisseurs : les voitures défectueuses, les aliments dangereux et les autres biens et services défaillants coûtent également fort cher aux citoyens tant que leurs défauts sont dissimulés. En somme, il en va du journalisme comme de la vaccination : il ne revient pas à prémunir seulement les personnes qui le reçoivent mais à protéger globalement la population (à propos de vaccins… comment marcherait le système de santé et combien coûterait-il s’il était encore plus opaque qu’il ne l’est ?) Non seulement le journalisme devrait être payé par tous ceux qui en profitent, mais il n’est pas totalement impossible que son coût tout entier soit bien inférieur à ce qu’il rapporte. À tous. Sauf bien sûr à ceux qui se sont déjà vus réclamer 1,2 milliard de dollars US (et ce n’est pas fini...) par les agents des impôts qui avaient lu des articles sur le Panama durant leurs heures de bureau.

Passons sur le second principe. Non qu’il ne compte pas, au contraire. Mais l’idée que financer le journalisme selon des critères transparents et intangibles l’enchaîne fatalement au pouvoir est si inconsistante qu’elle ne saurait guère faire trembler quiconque a passé l’âge de croire aux croquemitaines. Il existe des pays où la magistrature est aux ordres du gouvernement, d’autres où elle en est indépendante, mais dans les deux cas ses fonds sont publics (ce qui vaut mieux...) : ce n’est pas la source du financement qui crée la sujétion, c’est son organisation14. Pour une fois, l’exemple de la France peut servir, l’État y ayant subventionné indifféremment des journaux comme L’Humanité (communiste) et Présent (extrême droite) sans que l’on ait noté que ceux-ci lui soient devenus exagérément favorables. Et je ne suis pas certain que les journalistes des télévisions publiques occidentales lèchent nécessairement la main qui les nourrit. À l’inverse, il n’est pas totalement établi que le financement commercial des organes de presse les ait en tout temps et en tous lieux préservés de la lourde influence des cercles du pouvoir.

Reste la question cruciale de la liberté d’informer/d’entreprendre. L’atteinte possible au bon vieux modèle 1830. Heureusement, nul ne songe à toucher à la liberté d’informer, laquelle, incidemment, est désormais à la portée de toute personne disposant d’une connexion internet. Quant à la liberté de gagner de l’argent avec ça, on ne saurait que la chérir, et même déplorer que la plupart des entreprises de presse aient justement de plus en plus de mal à y parvenir, sans quoi la question ne se poserait pas. Mais libres elles restent d’essayer : quelques-unes y arrivent fort bien.

Pourrait-on dès lors se passer des autres ? Ce serait plutôt malavisé. Sans même évoquer l’intérêt du pluralisme des opinions – pas sûr que les ultraconservateurs y soient sensibles – il se trouve que, techniquement, le journalisme ne fonctionne bien que dans la concurrence, une notion qu’ils doivent connaître. Pas forcément la concurrence commerciale, la concurrence tout court. Comme les scientifiques, les journalistes ont besoin des autres pour se dépasser eux-mêmes, moteur parfois pernicieux dans les deux secteurs mais moteur tout de même. Par ailleurs, le marché le plus susceptible de financer seul (ou presque) un journal généraliste est celui de l’élite, les citoyens déjà bien informés, alors que le bénéfice pour la collectivité implique la totalité du public, y compris – voire surtout – l’électorat populaire.

Cependant, si elle devait passer d’un soutien marginal des journaux à un cofinancement plus considérable (et même si l’argent en était enfin repris aux plateformes numériques qui l’avaient dérobé aux éditeurs), ladite collectivité risquerait fort de se demander ce qu’elle paierait au juste en se substituant à leurs clientèles antérieures. Après tout, les mêmes principes qui fondent le libre marché économique supposent que l’acheteur sache lucidement à quoi il consacre ses fonds. Rien de plus sain et de plus orthodoxe. En l’occurrence, il se pourrait que subventionner des entreprises apparaisse de moins en moins comme une fin en soi : c’est fort souhaitable, sans doute, mais si tel était l’objectif il relèverait d’un autre budget – le développement économique – et d’un autre ministère. Ce qu’achète le financement de la presse, c’est du service journalistique. Les entreprises peuvent être un très bon moyen de l’obtenir, elles le sont souvent et le resteront probablement, mais au bout du compte c’est lui seul, pas elles, qui pourra justifier dans l’absolu une contribution importante et durable au titre d’un service public.

Tel est notamment ce que donne à penser un certain glissement des motivations dans ce domaine. Alors que l’on attribuait traditionnellement à « la presse » la mission de diffuser la diversité des opinions – c’est toujours le cas, même si les réseaux sociaux y pourvoient aujourd’hui avec enthousiasme – les discours actuels investissent le journalisme lui-même d’un rôle plus actif et plus arbitral : le dévoilement, la clarification et surtout la vérification des faits dans le brouhaha de la communication contemporaine.

La question pourquoi financer ? en rejoint par ailleurs une autre, beaucoup moins abstraite en apparence : qui financer ? Devant la multiplication des acteurs anciens et nouveaux qui proposent des nouvelles sérieuses ou douteuses sous des formes de plus en plus variées, circonscrire le périmètre de ce qui peut ou non bénéficier de la manne publique paraît infaisable a priori... et inévitable en pratique. Or, la conjonction du pourquoi ? et du qui ? se ramène à celle du quoi ? Partez de la philosophie politique de l’intervention publique ou des critères concrets de tri entre les quémandeurs, vous arriverez au même problème un jour ou l’autre. Et ce jour est peut-être moins lointain que l’on ne pourrait le croire. En tout cas, il se rapproche.

Bien malin qui pourrait dire où s’arrêtera le curseur entre le modèle 1830 et un très hypothétique modèle 2030, mais ce qui est certain, c’est qu’il bouge déjà. Et que dans des contextes nationaux très différents, il bouge à peu près dans la même direction.

Au pays de la feuille vierge, le budget fédéral de 2019 crée une catégorie juridique toute nouvelle, l’OJCA ou « organisation journalistique canadienne admissible », qui sera l’objet de ses soins. On imagine que les mots « organisation » et « journalistique », l’un très large, l’autre très précis, ont été mûrement soupesés par le gouvernement. En tout cas, il sait ce qu’il paie : « On parle d’une nouvelle qui est neutre, qui est professionnelle [...] C’est ce type de journalisme que nous voulons protéger15. » Quant aux critères d’attribution, les pouvoirs publics ont pris grand soin de s’en remettre à un comité indépendant issu de la profession – auquel on souhaite bien du plaisir – mais la loi fixe déjà des conditions minimales, dont le fait d’employer au moins deux journalistes extérieurs à la direction16.

Au pays de la feuille surchargée, les aides à la presse française évoluent également. Alors que celles-ci ont été élargies à de nouvelles périodicités et de nouvelles formes, notamment en ligne, des conditions nouvelles font timidement leur apparition. Dernière en date, l’obligation pour chaque journal de se doter d’une charte déontologique négociée entre les représentants des journalistes et de la direction. C’est un minimum, d’ailleurs lui aussi débattu des deux côtés (des journalistes objectent que la déontologie ne saurait varier d’un titre à l’autre, des entreprises qu’elle ne relève que de la responsabilité du directeur de la publication) mais c’est un indice : moins les entreprises parviendront seules à équilibrer leurs budgets, plus la collectivité sera tentée de s’assurer qu’elle achète bien du journalisme. Et plus elle sera en mesure de s’en assurer.

Déjà, les voix s’affermissent qui réclament que « le système des aides à la presse remplisse vraiment son rôle en matière de défense du pluralisme des médias et de qualité de l’information17. » Des rapports officiels caressent – puis écartent... jusqu’à nouvel ordre – l’idée de subordonner les aides à l’adhésion à un conseil de déontologie. Le rôle des médiateurs, la répartition du pouvoir entre les actionnaires et les journalistes, etc., sont considérés avec un intérêt nouveau. De même que des cadres juridiques tels que les fondations (que La Presse de Montréal vient d’adopter) ou les « sociétés de presse à but non lucratif » dont Hubert Beuve-Méry s’était fait en vain le promoteur dans les années 1960.

La tentation du donnant-donnant

À l’instar de la récente loi sur les chartes déontologiques, toutes ces idées (y compris celle des « sociétés de rédacteurs » françaises et belges) n’avaient pas à l’origine de lien direct avec la question du financement public. Mais si celui-ci devait s’accroître, l’affaiblissement économique des journaux pourrait au bout du compte entraîner, au nom du donnant-donnant, le renforcement éditorial du journalisme. Ou pas.

Un sujet a toujours deux côtés. Et il n’y a pas besoin de se donner beaucoup de mal pour voir les risques que peuvent comporter des conditions normatives : un chœur hétéroclite où se mêlent des voix militantes et managériales le souligne depuis très longtemps. Mais qu’elles soient fondées sur des convictions profondes ou des intérêts pro domo, les positions libertariennes sont plus souvent assénées qu’étayées (comme le disait plus ou moins un adage latin, ce qu’on affirme sans argument se rejette sans argument). L’actualité offre cependant des motifs de perplexité plus substantiels : ces dernières années, les pouvoirs publics ont déjà entrepris de priver des journaux d’aides sur la base de violations répétées du code déontologique (Belgique) ou de condamnations pénales (France). Non seulement les choses bougent vite, mais elles bougent peut-être beaucoup trop vite. Plus vite, en tout cas que ce que réclamerait une réflexion collective posée et approfondie en une matière aussi délicate.

Ce n’est pas la source de l’aide qui crée la sujétion, c’est son organisation. Et plus encore sa désorganisation sous l’impulsion du moment. Prenons par exemple les conseils de presse... Non, ne les prenons pas : c’est l’exemple type du genre de question complexe qu’on ne devrait aborder qu’avec beaucoup de nuances. Or, la place commence à manquer ici et il se fait tard. On y reviendra un autre jour. Disons simplement que ce dispositif, épatant dans son principe, peut devenir problématique dans sa mise en oeuvre18.

Or, ma boule de cristal – quoiqu’elle ne montre d’habitude qu’une scène pittoresque, avec de la neige quand on l’agite – me dit que la cause est déjà entendue : les aides seront sans doute conditionnées un jour ou l’autre, et peut-être très vite, à l’adhésion à un conseil de presse ou quelque chose d’équivalent, comme c’est déjà le cas en Belgique francophone. Il serait donc astucieux d’approfondir au plus vite des questions comme l’importance de séparer la formulation des normes professionnelles et l’évaluation concrète de leur application (le législatif et le judiciaire, en quelque sorte). Mais pour le moment, un certain nombre d’entreprises de presse s’accrochent plutôt à une stratégie qui avait fait ses preuves à Versailles jusqu’en 1789 : résistons aux changements et tout ça va se calmer.

Ça ne se calmera pas. Enfin, probablement pas. L’ordre ancien, qui reposait sur la primauté absolue de l’entreprise éditrice, elle-même fondée sur le double marché des ventes et de la publicité, ne pourra perdurer que si ce marché le permet. L’avenir n’est qu’incertitude, mais au moins la nécessité sociétale de l’acte journalistique en tant que tel apparaît désormais clairement, entraînant celle de son financement et, dans la foulée celle d’un certain nombre de définitions et de clarifications.

Le journalisme, s’il ne passe pas bêtement d’une sujétion à une autre19, a de bonnes chances d’en sortir fortifié. D’autant que bien des producteurs d’information pourraient finir par s’aviser de ce que d’autres filières, agricoles ou techniques, savent depuis longtemps : si l’on estime que ce que l’on offre présente une valeur particulière, on a tout intérêt à préciser et rehausser les normes qui le distinguent explicitement des concurrences douteuses, même si, forcément, cela entraîne quelques contraintes.

Bref, en brisant avec insouciance le modèle économique qui maintenait jusqu’alors le journalisme dans son précaire statu quo, les géants du numérique le forcent bon gré mal gré à se repenser. Au bout du compte, il y aurait peut-être du réconfort à trouver dans cette histoire de « ce qui ne me tue pas me renforce ». Pour ceux qui seront capables de choisir la seconde option, évidemment.

Bertrand Labasse est professeur à l’Université d’Ottawa

et professeur invité à l’École supérieure de journalisme de Lille.

1

Ce numéro hors-série de février 1984 relayait en fait une émission présentée par Yves Montand sur la chaine Antenne 2.

2Agence France-Presse, 06.04.2018 : « Google "optimiste" pour l’avenir de la presse »

3Évelyn Dumas, « La crise de la presse en France », Montréal : Léméac, 1972.

4Voir Philipp Meyer, « The Vanishing newspaper », University of Misouri Press, 2004, p.6.

5Les éditions du Daily Mail (semaine, dimanche et en ligne) ont en 2017 suscité 9164 plaintes – soit plus que tous ses concurrents réunis (7350), dont le Sun (5174) - pour les violations d’un code commun de la presse dont son propre éditeur avait pourtant présidé la rédaction.

6Malheur à qui croirait pouvoir ouvrir un salon de coiffure aussi facilement que l’on lance un journal : conscients de la haute importance civique d’une raie bien tracée ou d’une mèche joliment taillée, la France comme l’Ontario exigent entre autres de leurs coiffeurs des certificats d’aptitude.

7Loi qui fixe le prix du port des ouvrages périodiques et des livres brochés » du 4 Thermidor, an IV, p.1. Signalons au passage que, contrairement à ce que l’on lit partout, la première aide postale à la presse de cette époque n’est pas cette loi-ci mais celle qui, moins d’un mois plus tôt (6 Messidor an IV) lui réservait déjà un tarif très avantageux, soit le tiers du coût d’envoi d’une lettre simple. Encore trop cher pour la « libre communication des pensées » durent souligner les libres communicateurs de pensées, qui obtinrent donc peu après une ristourne supplémentaire.

8Jean-Pierre Danthine et Cédric Tille, « Un soutien public à la presse écrite est-il économiquement justifié ? », Le Temps, 3.03.2017, p. 8.

9Avec des exceptions, bien sûr – personne n’a oublié Les Hommes du président – mais en général lorsque le héros n’est pas lui-même un sacripant, on peut compter sur ses collègues pour l’être, ou à défaut sur ses supérieurs.

10France Poirier, « "La survie des journaux est une priorité claire" », Le Nord, 24.10.2018, p. 20.

11Je suis assez sûr de moi pour les journalistes, mais un peu moins pour les cochons. Quoique d’éminents auteurs, dont la comtesse de Ségur, nous assurent qu’ils s’y vautrent, un représentant du ministère canadien de l’agriculture que j’ai consulté sur ce point l’a formellement démenti (message privé, 09.05.2019). Je n’ai cependant pas cru devoir priver le lecteur d’une image aussi poétique.

12Steven Waldman (dir.), The information needs of communities, Federal Communications Commission, Washington, 2011, p. 5.

13Cette recherche « Financing Dies in Darkness ? The Impact of Newspaper Closures on Public Finance » a été acceptée par le Journal of Financial Economics mais n’est pas encore publiée.

14Et sa pérennité, bien sûr, de même que rien n’empêche en théorie un gouvernement populiste de supprimer les crédits des télévisions publiques (ou des musées, des bibliothèques…). Ayant même résisté à l’Occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, le journalisme pourrait sans doute résister à ça, mais il ne passerait pas un bon moment.

15Réponse du ministre concerné, Pablo Rodriguez, lors d’une séance de questions à la Chambre des communes, le 9 avril 2019.

16Ce qui pourrait du reste poser de graves problèmes aux tout petits hebdomadaires locaux, particulièrement éprouvés par ailleurs.

17Gilles Bastin, « Les aides à la presse peuvent-elles contribuer à promouvoir le journalisme d’intérêt public ? » [En ligne] The Conversation, 22.04.2019.

18Par exemple si la sensibilité de« représentants » du public se trouve à même de prendre le pas sur les fondamentaux du journalisme, ou, plus généralement si cette instance d’autorégulation professionnelle devient une instance de régulation.

19Ce qui ne serait pas sans précédent : « à la faveur de la Libération cette réaction dépassait le but que l’on pouvait et devait se proposer. Au libéralisme on substituait l’étatisme, à des trusts privés, des trusts de partis, aux méfaits de l’argent les méfaits de la politique. » Hubert Beuve-Méry, « Presse d’argent ou presse partisane », Esprit, 133(5), mai 1947, p. 721-731.

Référence de publication (ISO 690) :LABASSE, Bertrand. Les vertus du désastre. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2019, vol. 2, n°3, p. D41-D52.

DOI:10.31188/CaJsm.2(3).2019.D041