|

Nouvelle série, n°5 Été 2020 |

|

|

DÉBATS |

|||

|

TÉLÉCHARGER LA REVUE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

CHRONIQUE

Vautrons-nous dans l’erreur !

Non seulement les journalistes se trompent, mais ils se trompent souvent mal. Au point de perdre tout le bénéfice de leurs faux pas, estime le chroniqueur, pour qui la presse méconnaît les avantages d’une bévue bien assumée. Sauf erreur de sa part.

Photo : A. E. Proimos - Flickr

C'

est le genre d’histoire que j’aime raconter dans les colloques. Ce qui explique au passage pourquoi je ne suis pas aussi populaire auprès de certains collègues que je le devrais en toute objectivité.

Des physiciens vont voir le président de leur université pour réclamer un nouvel équipement. Encore vous ! explose le président. Pourquoi vous faut-il tout le temps des appareils aussi chers ? Regardez les mathématiciens et les sémiologues : eux, tout ce qu’ils me demandent ce sont des crayons et des gommes. Et encore… Les sémiologues ne me demandent jamais de gommes !

Pour devancer de légitimes protestations, il faut préciser que, bien sûr, les physiciens ne vident pas les budgets de recherche en allant voir leur président. Ils soumettent de gros dossiers pour ça. Après quoi ils peuvent brancher leurs instruments tout neufs, mais ceux-ci ne sont pas censés les empêcher de se tromper. Ils leur permettent plutôt, comme le disait plus ou moins Popper, de se tromper avec une netteté exemplairement scientifique. Celui qui ne se tromperait pas correctement encourrait le terrible verdict de Wolfgang Pauli, sans doute la pire chose que l’on ait jamais pu dire d’une recherche : « Ce n’est même pas faux ». Par quoi il pouvait entendre non seulement le travail de ses collègues les plus brouillons, mais peut-être1 aussi ceux d’autres disciplines. En particulier ceux qui n’usent pas beaucoup de gommes.

Les journalistes, en ce qui les concerne, n’ont jamais été tenus pour de gros consommateurs de gommes, mais il est vrai qu’ils ne considèrent pas leur travail comme de la science.

En particulier les francophones2, qui le clament depuis près de quatre siècles. Dès la fondation de La Gazette, en effet, Théophraste Renaudot avait tenu à bien marquer la frontière entre sa production et celle des érudits.

Guère de gens possible ne remarquent la différence qui est entre l’Histoire et la Gazette. Ce qui m’oblige à vous dire que l’Histoire est le récit des choses advenues, la Gazette seulement le bruit qui en court. La première est tenue de dire toujours la vérité, la seconde en fait assez si elle s’empêche de mentir.3

Louable était la précision, admirable même4, mais pas vraiment spontanée. Le gazetier, inaugurant en cela aussi une longue tradition, venait d’annoncer un peu prématurément le décès d’une célébrité. Son explication répondait aux sarcasmes de « ceux qui se formalisent de ce que Tilly n’a pas voulu mourir quand on nous l’a mandé », ou de ce que « le temps a rectifié parfois l’erreur de quelque autre nouvelle qui se trouve fausse en son principe ou en ses circonstances. » (ibid.) Peu après, le téméraire général en question – dont le nom complet, Jean t’Serclaes de Tilly, est en soi un véritable appel aux coquilles (j’ai même dû me relire trois fois5) – eut l’amabilité de se faire occire pour de bon. Mais il avait beau démontrer qu’au bout du compte la plume était plus forte que l’épée, ou en tout cas plus rapide, le mal était fait.

Un ou deux détails ont changé depuis. Il paraît que Louis XIII n’est plus au pouvoir. On ne croise plus guère de mousquetaires dans les rues. Mais du moins trouve-t-on toujours des bévues dans les gazettes, au point qu’il devient presque vexant pour un personnage connu de ne pas apprendre un jour ou l’autre sa mort en lisant ou écoutant les informations. Le principal progrès apporté par la technologie est de pouvoir enfin se tromper par erreur, je veux dire sans intervention humaine, comme l’illustrait en octobre dernier le prétrépas de Bernard Tapie, « mort le XXXXXXX, à l’âge de ??? ans »6. Souhaitons-lui un aussi bon rétablissement que Britney Spears ou Morgan Freeman, lesquels, quoique passant leur temps à décéder, ne s’en portent pas plus mal. Cependant ces balivernes, qu’elles proviennent d’un moderne bug informatique ou d’un classique bug journalistique, sont bien trop flagrantes pour être représentatives de l’ensemble de la production. Quels hectares de forêt de tels arbres cachent-ils ? Combien de bévues discrètes, ordinaires, se glissent-elles dans les articles ? Combien de journalistes et d’éditeurs en ont-ils la moindre idée ?

Des erreurs en pagaille

Plus d’un pourrait être surpris par les chercheurs qui se sont penchés sur la seconde question. Pionnier en la matière, Mitchell Charnley relevait en 1936 que 46 % des 1 000 articles examinés contenaient une ou plusieurs erreurs. Évidemment, ses successeurs ont estimé qu’il se trompait légèrement : des erreurs, ils en trouvaient parfois un peu moins, parfois un peu plus… et parfois beaucoup plus (jusqu’à 61 % en 2005). Presque toujours aux États-Unis : dans la presse francophone, on ne mesure pas trop ce genre de choses. Ah si, tiens, en Suisse… Ah, non… Ce sont des quotidiens germanophones. Quelle idée ! Chercher des erreurs dans un journal à la fois suisse et allemand, c’est comme compter des dents dans un poulailler, non ? Non, justement. Avec un abattement que l’on ne peut qu’imaginer, ces chercheurs ont bel et bien trouvé 60 % d’erreurs dans leur échantillon de 1 000 articles germano-helvétiques. Ce qui aurait peut-être été supportable s’ils n’avaient pas eu la mauvaise idée de tester aussi des quotidiens italiens, juste pour voir. La comparaison a très mal tourné – à peine 52 % d’erreurs en Italie – suscitant leur perplexité comme la mienne.

À défaut d’établir définitivement la supériorité de la presse transalpine, ces résultats rappellent que l’on ne peut pas trop se fier aux erreurs, tant il est difficile de les mesurer sans risquer d’en commettre. La méthode standard, en effet, consiste à adresser un questionnaire détaillé aux sources citées dans l’article, dont on peut craindre, comme pour les avis de consommateurs en ligne, que répondent surtout celles qui ont un motif de le faire : les râleurs et les ravis. Ainsi l’indice pourrait-il mesurer aussi bien la négligence que la pugnacité journalistique (est-on bien certain que tout écrivain détecterait une erreur dans la phrase qui le désignerait comme le plus grand romancier depuis Flaubert ?) D’ailleurs, le taux de réponse des Italiens était si faible (15 %, soit 154 articles) que les chercheurs suisses7, toute fierté nationale mise à part, invitent à ne prendre leurs données transalpines qu’à titre indicatif.

La motivation variable des répondants pourrait expliquer, au moins en partie, un paradoxe bien plus général que cette victoire italophone, mais aussi bien plus mortifiant. Alors que, comme le remarquent à juste titre Michael Schudson et d’autres, la qualité du journalisme d’informations générales s’est nettement accrue au fil des dernières décennies, les taux d’erreurs qu’indiquent les études semblent également plus élevés. D’où l’on peut penser que, comme pour la plupart des branches de l’activité humaine, un relèvement des attentes sociales et des normes d’acceptabilité est à l’œuvre pour le journalisme (un paradoxe de plus, à une époque où les billevesées prospèrent sur les réseaux sociaux).

Sans compter, bien sûr, qu’il y a erreur et erreur. Même si l’on écarte les fourvoiements dûment étiquetés comme « subjectifs » (contresens, etc.) qui sont toujours totalisés à part, la catégorie des boulettes dites « factuelles » englobe notamment les citations jugées erronées. Humm. Sachant que les sources désavouent si souvent leurs propos que chaque journaliste, si la déontologie le permettait, devrait dissimuler plus de micros qu’un indicateur du FBI, il n’est pas sûr que plus du quart (26,5 %) des articles helvétiques se trompaient en l’espèce. Ces complications sont si évidentes que l’on a exploré des méthodes alternatives, comme d’étudier les sujets pour lesquels on dispose par ailleurs d’une transcription de référence (débats parlementaires, audiences judiciaires), ce qui résoudrait certains problèmes mais en poserait d’autres.

Le prix de la visibilité

Bah, n’ergotons pas sur les chiffres. On ne prendra pas trop de risque en avançant que, disons, un bon quart des articles publiés doit contenir au moins une erreur, petite ou grande. D’un côté, c’est peut-être moins que le nombre de collègues ou de relations qui m’appellent Bernard avec une insistance qui a fini par me faire douter de mon propre prénom. De l’autre, c’est sans doute bien plus que, par exemple, le taux des petites ou grandes erreurs médicales8. Évidemment, il existe quelques différences entre les journalistes et les médecins. « Le salaire, déjà » me glisse-t-on. Oui, ça. Et les conséquences des bavures. Mais aussi quelque chose de plus fondamental.

L’acte médical est normalement une affaire privée. L’acte journalistique est toujours une affaire publique, ce qui change tout. Contrairement à la plupart des autres professions, les journalistes ne travaillent pas dans un atelier mais dans une vitrine où le monde entier peut se délecter9 de leurs impairs. C’est peut-être injuste mais c’est comme ça, et c’est de ça qu’ils vivent. Or, ce qui est leur malédiction pourrait aussi être leur planche de salut.

Je n’ai jamais vu une affichette d’hôpital annoncer par exemple : « À la suite d’une erreur de transcription, notre opération d’hier (en salle 3) était inexacte. Il fallait lire ‘‘abrasion’’ et non ‘‘ablation’’. Toutes nos excuses à l’ex-jambe droite de Madame Gagnon. » En revanche, on apprend toujours avec plaisir que Madame Merchant a été arrêtée pour, justement, ne pas s’être arrêtée à un passage à niveau et non pour prostitution comme indiqué dans le journal de mercredi (« Le Public Opinion présente ses excuses pour cette erreur »), ou qu’un jeune musicien était à la batterie – « on drums » – plutôt qu’au septième ciel – « on drugs »10 – même si, d’après le regretté Keith Moon, les deux ne s’opposent pas forcément.

À l’évidence, les intéressés concourent avec ardeur au dévoilement des erreurs qui les concernent, sans quoi de si minces détails auraient sans doute échappé à la correction qu’ils méritaient. On est loin ici des précisions qui parviennent à s’imposer d’elles-mêmes, comme celles du Ottawa Citizen (21.06.2012) admettant qu’à bien y penser la terre tourne autour du soleil et non de la lune, de l’Oregonian (31.08.2014) signalant à toutes fins utiles que la photo qui illustrait un article sur la chasse aux champignons était plutôt celle d’une amanite, ou du Times (11.08.2015) confessant que le pape était bel et bien catholique11.

En somme, la rectification des bévues semble largement reposer sur leurs victimes lorsque ce n’est pas sur leur propre énormité. On le devine par exemple à la réticence palpable avec laquelle Ouest-France (02.10.2016), en butte à la maniaquerie bien connue des érudits locaux, mentionne que « l’association Histoire et patrimoine a souhaité apporter quelques précisions à l’article paru dimanche » (rien de bien grave pourtant : « Louis-Philippe David est né en 1785 et non en 1804. C’est lui qui a acheté la propriété de la Chevallerie en 1818 et non son grand-père. Il est élu maire, en 1831, sous Louis-Philippe et non sous Charles X. Le Temple protestant a été construit avant qu’il soit maire, en 1825, [etc., etc.] ») On le remarque aussi à l’habileté avec laquelle un chroniqueur de L’Indépendant (21.11.2017), préférant la prétérition à la contrition, explique pourquoi l’on ne saurait rectifier ce qu’il est mine de rien en train de rectifier :

A L’Indépendant comme dans tous les journaux de France, de Navarre et du monde entier, régulièrement nous arrivent des rectificatifs ou droits de réponse. Parfois sur des sujets très sérieux. Souvent aussi des détails, du pinaillage. Qui a remarqué que nous avons annoncé par erreur qu’Aurore Kichenin, la Miss Languedoc-Roussillon, est en réalité arrivée 4e à l’élection de Miss Monde et non 5e comme nous l’avons écrit ? Certes, nous aurions pu publier un rectificatif, mais ses conséquences sur l’équilibre politique planétaire et la soif d’exactitude de la plupart de nos lecteurs en auraient été infimes.

Et le même de s’émerveiller par contraste du « droit de réponse le plus surréaliste jamais vu », publié sans barguigner par le quotidien suisse Le Temps à propos de la nature précise du volatile déplaisant qui figurait dans un album des Schtroumpfs. Tout aussi bénigne est sa propre approximation (pinaillons quand même : c’était là une correction, pas un droit de réponse), mais plus discutable est la conviction, largement partagée, selon laquelle tout ceci n’a guère d’importance.

De fait, beaucoup de journalistes poussent le respect du lecteur jusqu’à se retenir d’ennuyer celui-ci avec des rectifications qui, sûrement, ne l’intéresseraient pas. Tout comme les musiciens savent, survenant une fausse note, qu’il convient de poursuivre sans rien en laisser paraître, les auditeurs n’ayant pas assez d’oreille pour la remarquer tant que l’on ne se trahit pas.

D’où la différence notable entre l’hypothèse voulant que le quart (au moins) des articles contienne une ou plusieurs erreurs et le nombre modeste des rectificatifs effectivement publiés. Même lorsque l’objet de la bévue est un peu plus gros que le piaf des Schtroumpfs. Par exemple de la taille d’un train comme celui qui, chargé d’engins de guerre, se prélassait l’été dernier du côté de Libourne, « abandonné en pleine voie » par un conducteur qui « estimait avoir assez travaillé » (les médias12, 07.07.2019). Un rapide pointage permet de relever deux à trois fois13 plus d’articles dénonçant cette insouciance ferroviaire que de rectifications ultérieures. Encore leurs titres parcouraient-ils le spectre entier de la rétractation, depuis les plus explicites, la voix claire et les yeux dans les yeux (« RECTIFICATIF. Non, le conducteur de train d’un convoi militaire n’a pas abandonné son chargement en gare de Libourne ») jusqu’aux plus chafouines (« Train de blindés ‘‘abandonné’’ sur les voies : la SNCF s’explique »). RECTIFICATION14. Il serait cependant malvenu de tordre le nez devant ces corrections, dont le nombre sortait nettement de l’ordinaire.

Scott Maier, le chercheur qui avait trouvé 61 % d’articles erronés dans les journaux états-uniens examinés en 2005, avait aussi estimé que « légèrement moins de 2 % » des erreurs avaient fait l’objet d’un rectificatif. Certes, remarquait-il15, à peine 10 % des sources avaient pris la peine de signaler au journal l’erreur qu’elles avaient identifiées, mais sur 130 erreurs factuelles effectivement dénoncées… 4 auraient selon lui été rectifiées.

Dans la contrition jusqu’au cou

Avant d’ironiser sur ce manque d’empressement, chacun, qu’il soit fonctionnaire16 ou commerçant, juriste ou garagiste, ferait bien de se demander avec quel enthousiasme il serait prêt à exhiber à la face du monde toutes les bévues, même les plus minuscules, qu’il a pu taire au mieux, ou nier au pire. Mon expérience personnelle avec ces professions ou d’autres m’amène à douter que la capacité du réseau internet pourrait absorber un tel afflux de confessions. Mais pas au point de m’inquiéter : il y a plus de chances de voir le Nobel de chimie attribué aux expérimentations sur le Coca-Cola en présence de bonbons Mentos qu’internet submergé par les pilules amères du repentir public. Car amères elles sont et même trop dures à avaler pour que quiconque s’inflige spontanément un tel traitement. À moins d’avoir une très bonne raison de le faire, ce qui n’est pas le cas de grand monde. Mis à part, justement, les journalistes…

Pas une raison éthique. Enfin si, sûrement, mais je ne suis pas très à l’aise avec les considérations morales, un peu trop dépendantes des certitudes de ceux qui les assènent et au bout du compte assez peu fécondes dans ce domaine17. Plutôt une raison commerciale. Et aussi une raison professionnelle. Celle-ci est plus curieuse et moins évidente de prime abord : le rectificatif n’est pas quelque chose que le journalisme fait, c’est quelque chose qui fait le journalisme. Pas un inconvénient occasionnel, un concept fondateur.

Fondateur au point d’apparaître en même temps que le métier lui-même. Renaudot, encore et toujours lui, avait tout de suite mis le doigt sur le problème fondamental : on peut aspirer à la « vérité » mais pas la garantir. Non seulement parce que lui-même ne pouvait pas plus s’abstenir d’insérer les contributions de Louis XIII et de Richelieu (comme il l’expliquera plus tard) que les journalistes de la TV française ne pouvaient en 1960 repousser les synopsis que leur transmettait le gouvernement. Mais surtout parce que, même pour qui aurait l’improbable chance d’exercer sans ressentir la moindre pression, il serait impossible de prétendre ne jamais se tromper. C’est ce qui l’avait conduit à se replier dès le départ sur une seconde promesse, effectivement tenable.

Photo : Pexels - Pixabay

En une seule chose ne céderai-je à personne, en la recherche de la vérité, de laquelle, néanmoins je ne me fais pas garant, étant malaisé qu’entre cinq cents nouvelles écrites à la hâte d’un climat à l’autre, il n’en échappe quelqu’une à nos correspondants qui mérite d’être corrigée […] Ceux qui se scandaliseront possible[ment] de deux ou trois faux bruits qu’on nous aura donnés pour vérités seront par là incités à débiter au public par ma plume (que je leur offre à cette fin) les nouvelles qu’ils croiront plus vraies […]18

Tout était dit. La fatalité des erreurs condamnerait le projet journalistique à la racine si l’engagement de les rectifier n’était là pour le soutenir. D’où, texte après texte, l’insistance du gazetier : « je ne puis toujours deviner une fausse nouvelle entre cinq cents vérités que l’on m’envoie à la hâte, encore que je la corrige aussitôt que j’en ai la connaissance » et son espoir feint que « plusieurs loueront en mes Relations cette naïveté et leur tourneront à gloire la liberté qu’elles prennent de se dédire quand le cas y échet19. »

Il n’est pas tout à fait certain que les citoyens aillent jusqu’à glorifier le journalisme pour les erreurs qu’il confesse, mais du moins les professionnels peuvent-ils, au fond d’eux-mêmes, tirer une certaine fierté d’un engagement si lourd à assumer et pourtant si profondément lié à leur identité propre. Bien sûr, on parle de journalisme, c’est-à-dire d’un métier où les principes et la valeur commerciale sont toujours les deux faces d’une même pièce (dualité d’ailleurs inscrite dans la locution « journaliste professionnel »). Chaque rectification d’une « anomalie » souligne par contraste les standards dont se réclament les entreprises d’information et brandit du même coup leur supériorité par rapport aux autres contenus publics. Renaudot n’avait pas à affronter la concurrence jacassante des réseaux sociaux et des influenceurs, mais il ferraillait entre autres contre celle de leurs ancêtres, les nouvellistes à la main :

Juge par là le lecteur s’il doit croire à tout esprit qui voudra diminuer la foi de mes Gazettes par un simple bruit contraire, et qu’il se souvienne, si leur grand nombre le peut permettre, combien de fausses nouvelles sèment ordinairement ceux qui [critiquent] les miennes. Dans toutes lesquelles à peine s’en trouvera-t-il autant à reprendre qu’en celles qui courent en une seule matinée sur la place20.

Bref, le rectificatif de presse est né en même temps qu’elle de la nécessité de marquer sa différence avec tous ceux qui, justement, n’y recourent jamais. Et c’est bien pour cette raison que, depuis lors, il chemine fidèlement à son côté21. On comprend qu’à une époque où les entreprises d’information ont le plus grand mal à faire valoir leur production ce traditionnel exercice d’autoflagellation puisse leur être d’un très grand secours.

Le délicat dosage de l’approximation

Il y a tout de même un hic : si évident qu’en soit le bénéfice en termes d’image, dépasse-t-il vraiment l’inconvénient, tout aussi évident, de devoir exhiber publiquement toutes ses insuffisances ? Les grosses, oui, bien sûr, puisqu’une bonne partie des lecteurs les auront remarquées de toute façon, assistés au besoin par les réseaux sociaux, toujours heureux d’aider. Et Miss Languedoc-Roussillon faisait certainement partie de cette catégorie. Je veux dire le classement erroné, pas la candidate. Il faut en être les géniteurs (on parle toujours de l’erreur) pour croire que nul ne s’en était aperçu.

Mais les toutes petites bévues, celles que personne, ou presque, ne relève ? Heureusement, la plupart restent inconnues de leurs auteurs. On ne peut rectifier ce qu’on ignore, Renaudot était très clair sur ce point22.

Les choses se compliquent pour les autres, les petits faux pas effectivement signalés. Craig Silverman, auteur du livre de référence sur la question23, pousse assez loin son anglophone exigence à ce propos. Ce en quoi le Canadien rejoint notamment le précepte numéro 6 de la référence déontologique européenne, la Charte de Munich (1971), en vertu de laquelle les journalistes se font un devoir de « rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ». Pas « une ou deux », si je lis bien, « toute ».

J’hésiterais pour autant à être trop catégorique : une certaine dose d’approximation étant à la communication humaine ce que l’huile est au moteur, voudrait-on une perfection immaculée que tout se figerait (en toute exactitude, la Terre n’est pas ronde et l’eau bout rarement à 100 degrés). C’est dire que la question ne se pose peut-être pas comme un impératif kantien mais plus prosaïquement comme celle des seuils explicites à partir desquels une précision ou correction devient, selon les cas, souhaitable ou requise. Exactement le genre de questions auxquelles les professionnels feraient bien de réfléchir méthodiquement et si possible collectivement.

En fait, ils y répondent déjà à leur façon. Sans circonvolutions théoriques ou historiques, ils démontrent par l’exemple que le rectificatif est bel et bien leur ami en ces temps troublés. Non seulement les corrections ont-elles fleuri un peu partout au début des articles en ligne, mais il semble bien que les journaux qui s’y adonnent le plus volontiers soient aussi ceux dont la réputation, et souvent le lectorat, résistent le mieux. Si la correction aviaire qu’avait schtroumpfée Le Temps pouvait plonger un chroniqueur de Perpignan dans des abîmes de perplexité, que dirait-il du soin ostensible avec lequel le New York Times rectifie la race d’un chien croisé dans un bar (c’était un labrador retriever, pas un golden retriever) ou la boisson (à base de fraise pas de mangue) que sirotait ce dangereux personnage interviewé à Benghazi ? C’est ainsi que l’on peut trouver chaque jour plus d’autocorrections dans le quotidien new-yorkais que de contrevérités dans les tweets de Trump24.

De même, le Guardian ne manquera pas de préciser que le bus qui figurait dans un film de 1963 était un AEC Regent et non un AEC Routemaster (nonobstant le fait qu’ils se ressemblent comme des frères, ce qu’ils sont d’ailleurs). Et à l’instar du Temps, Le Monde a suscité la verve d’un chroniqueur, Alain Rémond de La Croix, pour s’être repenti (entre autres) d’avoir très incidemment mentionné qu’une association avait offert un stage de poterie à sa présidente sortante quand il s’agissait d’un stage de sculpture. On ne déplorera jamais assez la détestable habitude qu’ont les chroniqueurs de s’amuser des questions les plus sérieuses. Et ce jusque dans les colonnes d’un journal connu, outre sa propre rigueur, pour le baromètre qu’il publie chaque année sur la crédibilité des médias.

Évidemment, l’art de la correction n’est pas réservé aux petites inattentions passagères. Ledit Guardian s’est ainsi infligé la rectification de huit erreurs factuelles au sein d’un seul portrait, qu’on imagine cubiste, et le Washington Post, toute honte bue, a dû en corriger au moins quinze dans un unique article. Quant au Monde, il n’a pas reculé devant la cruelle tâche d’abjurer la plus grave, la plus abominable, la plus scandaleuse erreur qui se puisse commettre :

Dans notre article consacré à la mise en vente de la marque Havas (Le Monde du 1er mars), nous avons écrit par erreur que Charles Havas s’était lancé dans la publicité, au début du XIXe siècle, presque en même temps que Théophraste Renaudot. Il s’agissait en réalité d’Émile de Girardin. Théophraste Renaudot (1586-1653), l’un des pionniers de la presse française, a bien exercé une activité de caractère publicitaire, mais deux siècles plus tôt.

Pauvre Renaudot… Seul modère mon indignation le fait d’avoir moi-même failli à son endroit25. Quoi qu’il en soit, le problème du seuil à partir duquel on estime qu’une rectification est requise est décidément devenu une question brûlante, que chaque rédaction ferait bien de creuser… et d’expliciter, puisqu’elle revient à indiquer à ses lecteurs à quel point ils peuvent se fier à elle. Ce qui pourrait expliquer que le nombre de corrections publiées par le Washington Post ait augmenté d’un tiers entre 1997 et 2007, tandis que celles du New York Times doublaient carrément26.

L’une des plus éloquentes façons d’exprimer cette promesse réside dans la visibilité que l’on donne aux mea culpa. Non seulement en réexposant l’erreur initiale en plus de sa rectification (ce qui demande déjà du courage quand leur rapprochement donne à rire), mais même en donnant accès à la liste des corrections publiées. Par exemple en leur consacrant une section spéciale, à l’instar du New York Times. Ou un identifiant fixe – surtitre ou mot clef, de préférence cliquable – comme un certain nombre d’autres quotidiens anglophones. Les francophones sont en général plus discrets, quoique 20 minutes publie chaque année avec un certain panache un article recensant ses corrections passées. Les sceptiques s’émerveilleront de ce que leur total annuel ne dépasse pas ce que le New York Times peut corriger en une journée mais cette liste, même si le seuil d’entrée y semble plus élevé qu’au golf club d’Augusta, n’en a pas moins le mérite de claquer au vent comme un étendard journalistique (c’est-à-dire une oriflamme déontologique d’un côté et une bannière publicitaire de l’autre : rien à redire à ça, surtout à l’heure actuelle27). De fait, « admettre les bourdes et les erreurs est une pratique non seulement avisée, mais aussi très séduisante pour les lecteurs » résumait la responsable d’une étude menée auprès de 3 000 répondants pour l’association américaine des rédacteurs en chef28.

Par contraste, les mises à jour que beaucoup de journaux glissent sans tambour ni trompette dans les pages web des articles défaillants semblent bien mesquines, quoiqu’elles vaillent mieux que rien. Déontologiquement, elles arrivent trop tard pour tous ceux qui ont lu la nouvelle à parution. Et publiquement, il n’y a rien à gagner à des corrections aussi subreptices.

- Subreptice toi-même, prêcheur à la manque ! As-tu donc oublié de ta première vie la duplicité avec laquelle tu rectifiais jadis les erreurs que tu avais publiées… les rares fois où tu les rectifiais ?

Bon… D’abord, ma petite équipe et moi ne laissions pas passer tant d’erreurs que ça29 (très peu, même, je crois, par rapport aux standards de rédactions bien plus prospères). Mais tout de même quelques-unes, dont certaines de mon propre fait. Et… d’accord… je ne peux pas dire que je m’empressais de les souligner. Il me revient de cette lointaine époque une mention furtive qui, avec le recul, était vraiment un modèle de sournoiserie, mais aussi un ou deux épisodes de diplomatie téléphonique visant surtout à convaincre une source écumante qu’une rectification n’était pas indispensable. Tout ça ne prouve rien, si ce n’est que je suis bien placé pour savoir quelle horrible épreuve30 est la publication d’un rectificatif. Et aussi à quel point il est difficile de réfléchir à des enjeux compliqués quand on a les yeux braqués sur le prochain bouclage.

Mais la partie était moins dure il y a vingt ans, et moins nombreux les joueurs autour de la table. Les rédacteurs en chef peuvent-ils aujourd’hui se priver d’un atout que leurs adversaires, fournisseurs de contenus distrayants ou partisans, ne sauraient sérieusement brandir ?

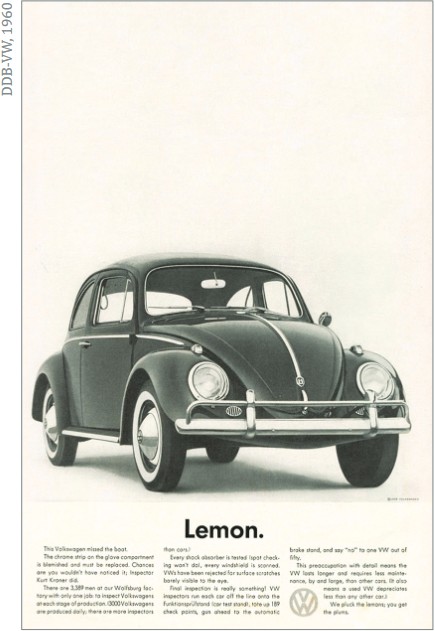

Au fond, chaque correction est, à petite échelle, une répétition d’un des coups de maître par lesquels Bill Bernbach avait assuré le succès de Volkswagen aux États-Unis. « Cochonnerie » (lemon) braillait la publicité, sous la photo d’une Coccinelle apparemment comme les autres. À ceci près qu’elle avait échoué aux contrôles de l’entreprise, bien plus exigeants alors que ceux des géants américains : en stigmatisant une voiture ratée, l’annonce ennoblissait toutes les autres.

Sauf que dans le cas du journalisme, une bonne confession n’est pas seulement une bonne affaire et, bien sûr, une bonne action. Elle possède une propriété encore plus stratégique : celle de renforcer prodigieusement la culture de fiabilité au sein des entreprises d’information. Si leurs responsables éditoriaux jugent qu’une erreur est trop négligeable pour en parler, pourquoi leurs rédacteurs se soucieraient-ils des prochaines ? À l’inverse, on peut être sûr que, dans un journal où chaque lettre compte, aucun journaliste ne manquera de faire épeler deux fois le nom de son interlocuteur, n’ayant guère envie de le relire dans un erratum. Le rectificatif est un vaccin pour le système immunitaire d’une rédaction : mieux que n’importe quelle charte ou exhortation interne, il entretient et développe le rejet de la négligence et les anticorps contre les bévues. Or, s’il est une chose que les études ont démontrée et redémontrée, c’est la corrélation entre la crédibilité d’un journal et l’évolution de son lectorat (une fois de plus, la vertu journalistique et le succès commercial marchent ici la main dans la main).

Sans compter qu’il est dangereux de rester derrière lorsque le niveau moyen monte et que celui de la tolérance descend. Or, pour le public comme pour beaucoup de professionnels, la limite entre ce qui est anodin et anormal paraît aujourd’hui bien plus basse que ce qu’elle était quelques décennies plus tôt. Ira-t-elle demain, n’en déplaise à Renaudot, jusqu’à s’aligner sur la rigueur traditionnelle des scientifiques ? Il ne vaudrait peut-être mieux pas.

À qui se fier ?

S’avisant un beau jour d’examiner les rétractations des articles de recherche en sciences de la vie, une équipe31 consulta la gigantesque base de données Medline sur une période de 30 ans. Ils en trouvèrent 235, chiffre assez respectable auquel manquait toutefois une autre donnée, pourtant facile à obtenir : d’après mon propre relevé la base contient un peu plus d’un million de textes parus au cours de la même période. Soit un taux de rétractations d’environ 0,023 %. Même pas un quart de dixième de pour cent de défaillances avérées : ça, ce sont des sciences exactes ! Mais au moment de cette étude, le doute était déjà dans le fruit. Ce qu’on allait bientôt appeler la « crise de la reproductibilité » grondait sourdement : si des articles en sciences humaines pouvaient n’être « même pas faux », un bon nombre de ceux des sciences expérimentales semblaient, eux, complètement faux. Plus de la moitié assénait même, en 2005, un prof de médecine de Stanford. Comme pour le journalisme, les examens ultérieurs ont trouvé parfois moins et parfois plus de ces recherches douteuses. Sur quelque 1 500 chercheurs interrogés par la revue Nature, plus de 70 % n’ont pu reproduire les résultats publiés par d’autres et plus de la moitié ont avoué ne pas réussir à reproduire… leurs propres résultats. Ce qui, selon l’éthique scientifique, réclamerait souvent une rétractation pure et simple. Hélas, les recherches s’accordèrent aussi à souligner que le monde universitaire, des auteurs jusqu’aux éditeurs, était extraordinairement réticent à le faire. Tiens donc…

Avant de s’abandonner à un lâche soulagement comparatif, les professionnels de l’information feraient bien de considérer deux points. D’abord la production des scientifiques n’est pas directement consommée par le grand public, ils ne travaillent pas dans une vitrine aussi exposée et la survie de leurs emplois est bien moins menacée. Et pourtant – c’est le second point – la réaction des biologistes ou des psychologues s’est montrée infiniment plus vigoureuse et ouverte que celle des journalistes. Loin d’escamoter le problème, ils l’ont pris à bras le corps. Collectivement. Tout a été remis en cause, que ce soient les processus d’évaluation, la taille des échantillons ou encore les exigences statistiques (y compris l’un des plus immuables repères scientifiques, la classique p value de 0,05 que l’on songe à porter à 0,005). En matière de « culture de fiabilité », l’esprit du temps, chez les expérimentalistes, est à la révolution culturelle. Ce qui a suscité beaucoup de paroles – il en faut – mais quoi de concret ?

C’est le moment ou jamais de remettre à jour les décomptes de Budd et de ses collègues. Avaient-ils trouvé 235 rétractations entre 1966 et 1997 ? Avec la même méthode et la même base, mais entre 2014 et 2016, je peux en relever… voyons voir… 1 903 ! Soit huit fois plus sur une période dix fois plus courte. Ou, si l’on préfère, 634 par an en moyenne contre 7 par an jadis. Il n’y a pas grand-chose à ajouter, je crois (à part une PRECISION32).

Les scientifiques se sont vautrés dans la boue avec une délectation masochiste pour mieux s’inciter mutuellement à la nettoyer. En pleine conscience de ce qu’ils en fournissaient du même coup des pelletées à qui voudrait les en bombarder. Ce qui n’était pas si grave : ça ne changerait de toute façon rien aux certitudes de ceux qui détestent déjà les vaccins, la théorie de l’évolution et Greta Thunberg. Et qui n’ont pas besoin de lire la « science officielle » pour la vilipender (des détracteurs que les journaux connaissent bien : ils ont souvent les mêmes). Mais puisqu’aucune contrition ne peut avoir d’effet sur ceux-là – comme on dit maintenant, haters gonna hate – ils ne sont pas un enjeu de la démarche. Il en va autrement des autres.

Par exemple moi, que chiffonnent ceux qui n’admettent jamais d’erreur, caractéristique commune des mystiques et des filous. Moi, consommateur modeste mais régulier de travaux de psychologie expérimentale pour une partie de mon travail, mais perplexe devant des effectifs de participants minuscules ou des conclusions discordantes. Pour ne pas parler de certaines inductions statistiques si absconses qu’elles ne semblent déchiffrables que par un cryptologue de la NSA et peut-être par leurs auteurs33.

Moi que l’aggiornamento des expérimentalistes rassure bien plus qu’il ne perturbe et impressionne bien plus qu’il ne choque. Moi, public.

Bertrand Labasse est professeur à l’Université d’Ottawa

et professeur invité à l’ESJ Lille.

1

Peut-être seulement, car Pauli se plaisait notamment à échanger avec Carl Jung des idées, disons, hautement spéculatives et en tout cas assez éloignées de la rigide scientificité poppérienne.

2La tentation est plus forte aux États-Unis où Phil Meyer, pionnier du journalisme de données (à l’origine nommé computer-assisted reporting) et instigateur dans les années 1970 du precision journalism soulignait que ce courant revenait à « traiter le journalisme comme si c’était une science, adopter des méthodes scientifiques, l’objectivité scientifique et les idéaux scientifiques » (Precision journalism, 4e éd., 2002, Lanham : Rowman & Littlefield, p. 5).

3Relation des nouvelles du monde reçues tout le mois de mars 1632, p. 1 (orthographe modernisée).

4En s’engageant à ne pas mentir, plutôt qu’à vendre immanquablement de la « vérité », le gazetier fondait mine de rien l’une des deux promesses de base à partir desquelles le journalisme peut effectivement revendiquer et défendre une valeur spécifique. Mais c’est l’autre promesse qui nous intéressera ici…

5Mais comme les ouvrages de référence ne s’entendent même pas sur sa typographie, il pourrait tout compte fait s’agir de Jean T’serclaes…

6LeMonde.fr, 31.10.2019.

7C’est un peu erroné, Colin Porlezza et Stephan Russ-Mohl, tous deux de Lugano, Suisse, s’étant adjoint les services d’un co-auteur états-unien spécialiste de ce type de recherche (Scott R. Maier). Mon Dieu qu’il est donc fatigant de pinailler sur les détails !

8Donnée également fort sujette à caution, et de surcroît non comparable (les taux se rapportent au nombre de patients touchés plutôt que d’actes concernés) mais qui, selon les méthodes et les contextes, se situerait quelque part entre 5 et 20 %.

9Flageller un article « n’étant pas le moindre plaisir de ce genre de lecture » remarquait déjà Renaudot avec fatalisme (Recueil des Gazettes de l’année 1631, p. 6).

10On trouvera facilement de telles erreurs célèbres (mais moins souvent leur dates) dans les florilèges que composent des collectionneurs hilares, comme Jay Leno, ou consternés, comme Craig Silverman.

11Faute d’avoir été « le premier pape non catholique depuis 450 ans », Jean-Paul II ne pouvait finalement se targuer que de l’exploit sensiblement moindre d’avoir été « le premier pape non italien… ».

12L’information ayant été reprise par la plupart des sites d’information, l’honneur d’une citation ne saurait être accaparé par un seul.

13Fondés sur deux méthodes de comptage et deux bases d’articles (d’où l’écart), ainsi que quelques additions sur un dos d’enveloppe, mes calculs ne peuvent décemment offrir plus que cette fourchette approximative.

14Avide d’entrer dans l’Histoire, ne serait-ce que pour la correction la plus rapide de mémoire d’homme, le chroniqueur nous demande de publier la précision suivante : L’information erronée ayant été, pour l’essentiel, recueillie auprès de sources autorisées, on peut comprendre que certains journaux - en particulier Sud-Ouest qui avait sorti la nouvelle – soient assez peu disposés à s’en attribuer le blâme. Dont acte.

15« Confessing errors in a digital age », Nieman Reports, automne 2009, p. 46-48.

16Commentant un rapport selon lequel l’Agence du revenu du Canada se trompait dans près d’un tiers de ses réponses téléphoniques aux contribuables, la ministre avait sobrement précisé que l’on ne pouvait pas s’attendre à ce que les agents concernés connaissent toute la législation fiscale…

17C’est là en dire trop ou trop peu, mais pour éviter une digression de plus je préfère renvoyer à un petit texte (« Éléments pour une éthique amorale du journalisme ») que j’avais commis à ce propos en 2010 et que Google est sûrement capable de retrouver.

18Recueil des Gazettes de l’année 1631, Paris, 1632, p. 6-7.

19Recueil des Gazettes, Nouvelles, Relations [etc.] de l’année 1632, Paris, 1633, p. 87 et p. 125.

20Ibidem, p. 393.

21« L’anecdote qui concerne Mlle *** insérée dans le n° 2 de ce journal est absolument dénuée de fondement » avouait ainsi au XVIIIe siècle le Journal de Paris, premier quotidien francophone, avant de souligner une « Faute essentielle à corriger dans la feuille d’hier » (Journal de Paris, n° 6, 06.01.1777, p. 4).

22Et encore… En pratique la Gazette était loin d’être envahie par les rectifications : on peut penser que le gazetier inaugurait aussi un autre trait du journalisme, la différence entre les engagements et leur accomplissement. Mais cette caractéristique là n’est nullement définitoire, toutes les autres professions, et l’espèce humaine en général, l’ayant en partage.

23Craig Silverman, Regret the error: How media mistakes pollute the press and imperil free speech, Union Square Press, New York, 2007. Les amateurs d’ironie extrême, dont je suis, savoureront en outre un chapitre plus récent de sa part (dans McBride et Rosenstiel, The New Ethics of journalism, Washington, CQ Press, 2014) où la paternité de son propre article est par erreur attribuée à un autre auteur…

24C’est évidemment une image, le journal ne pouvant toujours égaler la régularité du président : s’il avait par exemple la satisfaction de publier sept corrections dans son édition du 8 décembre, il devait piteusement admettre n’en avoir aucune à afficher dans celle du lendemain.

25À une époque où je m’y intéressais moins, je l’avais cité en me fiant, comme beaucoup d’universitaires, à une anthologie où sa préface de 1632 et d’autres textes classiques étaient mal reproduits. Mais du moins me suis-je pour ma part confessé (à deux reprises, trois maintenant) d’avoir perpétué cette coquille avant de consulter les éditions originales.

26Neil Nemeth et Craig Sanders, « Number of corrections increase at two national newspapers », Newspaper Research Journal, 30(3), 2009, p. 90-104.

27Tant que les deux ne se contredisent pas, bien sûr.

28Christine D. Urban, Examining our credibility: Perspectives of the public and the press, Renton, American Society of News Editors, 1999.

29Ce que je voudrais bien pouvoir attribuer à la vigilance dont j’aime tant me vanter, mais que je dois au moins autant à celle des relecteurs ou relectrices qui m’ont sauvé du ridicule à diverses reprises. Et pas seulement dans un lointain passé professionnel (ma dernière bourde a été interceptée juste avant de paraître dans cette même revue).

30« Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule », disait déjà La Bruyère.

31John Budd, MaryEllen Sievert et Tom Schultz, « Phenomena of retraction: Reasons for retraction and citations to the publications », JAMA, 1998, 280(3), p. 296-297. On notera cependant que certaines rétractations pourraient n’être pas indexées comme telles, et que l’on ne parle ici que des rétractations, alors qu’une erreur mineure peut parfois se contenter d’une correction.

32En y songeant bien, l’inflation de la production scientifique doit aussi contribuer à cette progression spectaculaire. Heureusement, cette variable là n’est pas bien dure à contrôler. Ramené à la moyenne annuelle de publications de la première période, le score des rétractions récentes ne serait plus que de 184 à 7. Soit un accroissement plus modeste en effet, puisqu’il dépasse à peine 2 500 %… Heureusement aussi, la différence entre une chronique et une recherche m’évite d’avoir à soupeser une autre variable : la pression pour publier qui motive la susdite inflation de publications mais pourrait par ailleurs motiver les manquements qui motivent à leur tour les rétractations.

33Mais à dire vrai, je tends à ranger dans cette catégorie tout ce qui dépasse les tests de corrélation non-paramétriques.

Référence de publication (ISO 690) :LABASSE, Bertrand. Vautrons-nous dans l’erreur !. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2020, vol. 2, n°5, p. D53-D65.

DOI:10.31188/CaJsm.2(5).2020.D053