|

Nouvelle série, n°6 1er semestre 2021 |

|

|

DÉBATS |

|||

|

TÉLÉCHARGER LA REVUE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

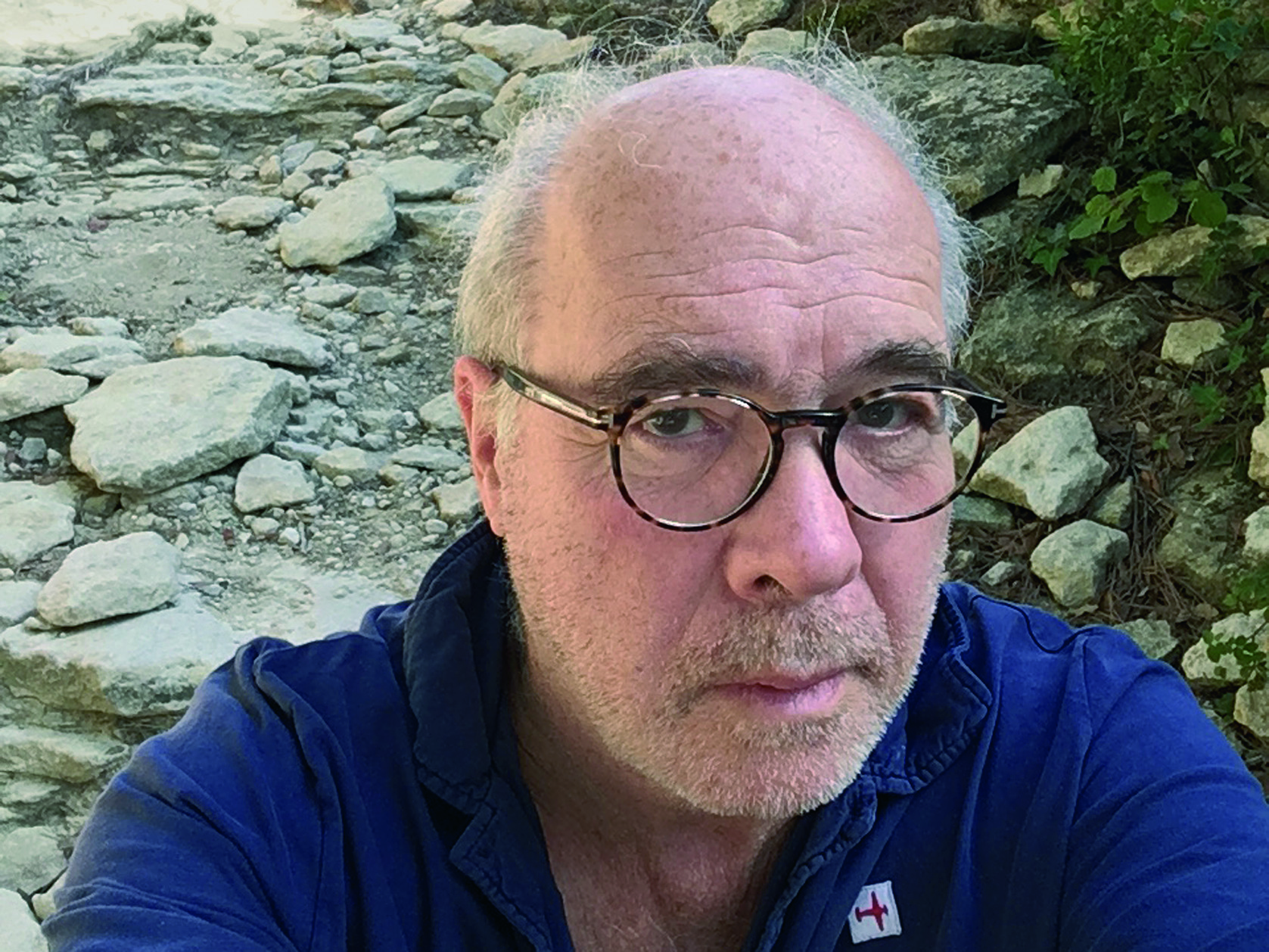

ENTRETIEN

Pascal Engel : Une croyance n’est correcte que si elle est vraie

Philosophe du langage et de la connaissance, héraut de la philosophie analytique, Pascal Engel a consacré la plus grande partie de son œuvre à la défense de notions aussi décriées à l’époque contemporaine que la vérité et la raison objective. Autant de questions auxquelles, sous leur forme concrète, sont chaque jour confrontés les professionnels de l’information et la société en général...

LES CAHIERS – Loin de ce que son titre pourrait suggérer, votre tout récent « manuel de survie1 » n’a rien d’un guide pratique : quand d’autres luttent contre les affabulations en ligne, votre combat se déroule depuis des années dans l’univers plus raffiné des théories philosophiques et, incidemment, sociologiques. En quoi cette lutte en amont contre ce que vous appelez la « vériphobie » dans la sphère savante peut-elle contrecarrer la dégradation apparente des échanges d’informations et d’opinions dans la sphère profane ?

P. ENGEL – C’est vrai. J’admire beaucoup les guides pratiques pour développer l’esprit critique, la pensée claire et l’argument, ces livres sont essentiels mais ils sont voués à une sorte de fatalité : on a l’impression que même si on les faisait lire à des publics très vastes, la plupart des gens continueraient à se livrer à tous les vices de paresse intellectuelle, d’irrationalité et de déni des principes de jugement les plus élémentaires.

L’universitaire, qui se prétend rationnel et savant, ou espère l’être, ne peut qu’être les bras ballants et avouer son impuissance. Pire : souvent il participe de cette irrationalité à laquelle il croit échapper de par ses idéaux académiques. En effet, la vériphobie – le scepticisme quant à la vérité et à ses exigences – est souvent aussi celle des intellectuels et des universitaires eux-mêmes. Certes, ils ne le sont pas explicitement : ils se disent au contraire, la main sur le cœur, critiques, défenseurs des Lumières et de la raison. Mais leur manière même de penser, leur culte de la rhétorique et de l’esbroufe le nient. Ils ne sont plus, de nos jours, responsables de l’opinion comme ils auraient pu l’être par le passé, et ils la suivent plutôt qu’ils ne l’anticipent. Mais ils donnent caution aux idées du temps. C’est exactement le contraire de ce que devrait faire un intellectuel. Leur influence n’est plus aussi directe que par le passé, à une époque où des philosophes comme Gide avant-guerre, puis Sartre, puis Lévi-Strauss, ou Foucault, tenaient le haut du pavé de l’esprit, mais elle reste diffuse, et surtout les mêmes thèmes post-modernes, relativistes et sceptiques se trouvent recyclés sous d’autres formes, toujours en fonction des intérêts politiques du moment. Tous se réunissent autour d’un mépris des principes de la raison, d’une contestation de ses idéaux au nom de la diversité des cultures, des modes de vie, des formes d’expression de l’individualité dans nos sociétés. Là encore, il ne s’agit pas de nier ces réalités, mais de les penser. Pour les penser, il faudrait en effet ne pas se situer au niveau des principes abstraits, mais examiner les terrains où ils peuvent s’appliquer, dans la société et la culture contemporaine. Je ne le fais pas dans mon livre, car ce n’est pas son objet, mais j’examine quand même quelques domaines, et pas les moindres, où la raison se trouve mise à mal ; celui de la démocratie et celui d’internet, où l’on voit les procédures rationnelles d’examen mises en cause. Mais il est vrai que j‘essaie non pas de discuter des questions particulières, d’auteurs spécifiques, mais un système de pensée. Ce système est tout autant celui de la haute intelligentsia universitaire que celui de la pensée commune qui en est imprégnée. Par exemple, le relativisme et le subjectivisme, qui étaient jadis déconsidérés sont devenus dominants, de même que l’idée qu’on ne vit que dans sa propre culture et son monde. On nous dit que cela n’a pas de sens de dissocier science et politique, que tout livre d’idées est et doit être un livre politique. Il fut un temps où il était mal vu de faire entrer ses passions dans une discussion publique. Aujourd’hui, c’est au contraire non seulement bienvenu, mais encouragé. Même les livres abstraits doivent devenir des autobiographies, des confessions de sentiments et d’indignations passionnés.

Sur ce front des concepts universitaires, vous désignez plusieurs écoles de pensée, certaines évidentes, d’autres un peu moins, comme des adversaires de la raison (on y reviendra). Cependant, cette mise en questions ne suppose-t-elle pas elle-même que les conditions d’un débat fondé en raison soient réunies ? En d’autres termes, quelle portée peut-elle avoir vis-à-vis de tous ceux qui, pour paraphraser une formule connue, préfèreraient en tout état de cause avoir tort avec Adorno ou Badiou que peut-être raison avec Russell ou Benda ?

En effet, l’exercice de la raison suppose une reconnaissance de ses principes minimaux, sans quoi on se retrouve dans la situation de Socrate vis-à-vis de certains ses adversaires sophistes, comme Calliclès, qui refusaient de l’écouter. Le débat rationnel ne peut pas être iréniquement proposé sans que l’on cherche d’abord à en assurer les conditions. Tout professeur, toute personne qui s’adresse à un public varié ou qui cherche à intervenir calmement sur les réseaux sociaux ou dans un univers dominé par la « communication » internet, le sait : on a beau donner des arguments et des raisons, s’exprimer calmement, il y aura toujours une sorte de toile de fond, un brouhaha d’opinions, exprimées souvent violemment. Quand Périclès s’adresse aux Athéniens sur l’agora, le démos, le peuple, (qui n’est pas composé de barbares ou d’étrangers, mais de citoyens autorisés) l’écoute. S’il n’y a pas ce minimum, des conditions de ce qu’Habermas appelle la rationalité communicationnelle n’existent pas. Et le pire, dans tout cela, c’est que cette rationalité est contestée par les intellectuels eux-mêmes. Il ne faut donc pas être naïf.

À l’encontre de la déconsidération courante d’un terme devenu vaguement synonyme de « positivisme », vous êtes de longue date le promoteur d’un rationalisme… rationnellement reconstruit à partir de principes « minimaux ». Quelle pourrait être la formulation minimale de ceux-ci ?

Le rationalisme a toujours, comme les transports, un programme minimum en cas de grève – ici grève de la pensée. Il consiste à affirmer quelques principes de base de la vie intellectuelle, qui n’ont rien à voir avec le positivisme, mais simplement avec le bon sens dont parlait Descartes : ne pas céder à ses opinions immédiates (y penser à deux fois, réfléchir), examiner ce qui est en cause par des raisonnements et des observations, donner des preuves, être capable de critiques, non seulement d’autrui mais de soi-même, essayer de dépasser son point de vue subjectif, tolérer les opinions d’autrui sans pour autant céder aux pressions et aux oppositions véhémentes, penser par soi-même au lieu de suivre l’air du temps et les opinions soi-disant autorisées, adopter un point de vue si possible historique. C’est de simple sens commun, mais c’est quand même beaucoup, je l’avoue, de respecter ces maximes de base, et même les chercheurs les plus aguerris se laissent aller, comme nous le savons, à la passion, aux jugements hâtifs.

Cela ne veut pas dire qu’au-delà de ce programme minimal de la raison, je ne propose pas des principes plus substantiels du rationalisme. En particulier les suivants : 1° Au moins une partie de notre connaissance repose sur des connaissances a priori et indépendantes de l’expérience. 2° Nous pouvons avoir une connaissance d’une réalité objective indépendante de notre esprit et fondée dans la nature des choses. 3° Il y a des normes stables et irréductibles de la raison et de la pensée. L’une de ces normes est la vérité : une croyance n’est correcte que si elle est vraie. Une autre norme est la raison même : une croyance n’est correcte que s’il y a une raison qui la fonde ou la justifie. Et une autre norme, étroitement liée, est qu’une croyance n’est légitime que si elle est basée sur des preuves ou des données probantes. Je propose aussi une analyse de ce que sont selon moi les piliers du rationalisme, dont les plus importants sont qu’on ne doit pas confondre la rationalité théorique, relative aux croyances, et la rationalité pratique, relative aux actions, qu’il y a cependant une unité de la raison, et qu’elle doit combiner à la fois un point de vue externe, relatif à la vérité, et un point de vue interne, relatif à la connaissance que nous pouvons avoir de celle-ci.

Parmi les divers chapitres qui composent votre dernier livre, seul l’un des dialogues quasi socratiques aborde directement le thème des nouvelles technologies de l’information et des crédulités assistées par ordinateur. Dans quelle mesure cette conversation entre deux universitaires, l’un enthousiaste l’autre réservé, aide-t-elle à approfondir un débat contemporain déjà très nourri par les enchantements et les craintes que suscitent internet ?

En effet, seul un chapitre aborde cette question, qui mériterait tout un livre. Je ne me fais pas d’illusion sur la capacité de ce dialogue à diagnostiquer tous ces problèmes et à éclairer l’immense changement dans nos habitudes de pensée, d’écrire, de parler et de voir, qu’ont introduit internet et les réseaux sociaux. Il y a d’excellents livres sur ces sujets, même si je trouve qu’ils donnent parfois un peu trop dans le prophétisme. Mais mon dialogue n’est pas hors sol. Il y a eu des professeurs, des journalistes, des spécialistes de « cyberculture », certains mandatés par des missions gouvernementales, venus nous expliquer que nous étions entrés dans un âge d’or du savoir. Je ne fais pas mystère du fait que mon protagoniste Humbert – Humbert, sorti tout droit de Lolita – est le représentant de la position de Michel Serres dans son best-seller Petite Poucette, où il célèbre le paradis numérique, qui selon lui va révolutionner le savoir et l’éducation. Je ne fais pas trop mystère non plus du fait que son contradicteur est mon représentant. Dans d’autres écrits, j’ai mené une campagne contre les MOOCS, qu’on nous a présentés il y a une dizaine d’années comme une panacée propre à révolutionner l’enseignement avec le même genre de chant lyrique en faveur de l’innovation. La crise pandémique actuelle, qui nous oblige à enseigner en vidéoconférence, a montré toutes les limites de ce type d’enseignement.

On vous suit volontiers dans votre critique de la néophilie numérique comme justification en soi et de l’assimilation entre données et connaissances – deux questions sensibles en matière d’information et de communication –, mais votre exigence philosophique quant à ce qui constitue une connaissance digne de ce nom ne tend-elle pas à négliger le rôle accréditatif des instances médiatrices et celui du consensus raisonnable ? Si à l’instar de Patrick Stokes je « sais » que l’Islande existe sans y avoir mis les pieds, c’est parce qu’il m’a semblé plus sensé de me fier à ceux qui le rapportent que de croire à une conspiration des cartographes…

En effet, l’un de mes arguments est qu’internet, tel qu’il est construit et opéré, conduit à confondre information et connaissance, et à dévaloriser, littéralement noyer, celle-ci dans l’information. Je ne crois pas que mon argument néglige le rôle « accréditatif » des instances médiatrices. Selon moi, ces instances n’ont de crédit que si elles sont capables de porter, ou au moins de viser à des connaissances. Et j’entends bien soutenir que si souvent nous nous contentons d’un consensus, le savoir n’est pas juste un consensus, même si tout savoir suppose qu’il soit possible de converger sur des vérités. Le savoir scientifique pour être sûr doit avoir des propriétés moins fragiles que le consensus, même raisonnable. Ce qui m’inquiète avec internet est que tout le savoir qui s’y trouve repose sur ce modèle du consensus et de la réception du témoignage. Il peut y avoir accord sur le fait que tel médicament est efficace, mais ce qui fait que c’est un savoir est qu’on en a des preuves. Il y a évidemment des témoignages plus fiables que d’autres. Or c’est un des constats au sujet de la diffusion des informations sur internet (réseaux sociaux, sites, plateformes, etc.) : le rôle des gatekeepers, s’est trouvé réduit et on ne sait plus quels sites sont fiables ou pas. Se fier aux autres est indispensable, car on ne peut pas tout vérifier, mais la confiance ne tombe pas du ciel. Il faut aussi de la vigilance. Or nombre d’interactions sur internet, notamment dans les réseaux sociaux, conduisent à tromper notre vigilance, ou attiser la fiduciarité automatique, comme quand se créent des bulles informationnelles, où on approuve systématiquement tout ce que vos « amis » approuvent, sans vérifier.

Parmi les larges familles conceptuelles que vous critiquez comme antirationalistes, plusieurs courants ont largement imprégné l’étude des médias et même les convictions d’une bonne partie des professionnels. Ainsi l’École de Francfort, non citée en tant que telle mais doublement réfutée pour son rejet des Lumières au nom des effets qu’elle leur attribuait de façon très discutable et pour son « romantisme » idéologique. On peut cependant être plus perplexe lorsque la hache analytique s’abat sur le constructivisme social. Peut-on à votre avis persister à se croire un ferme défenseur de la raison sans abjurer l’idée qu’une grande partie de la réalité perçue est socialement construite ?

Je cite pourtant la Dialektik der Aufklärung, et l’idée que c’est la raison qui est responsable du totalitarisme et des pires tyrannies. Ces thèmes de l’École de Francfort sont aussi les héritiers du courant des Anti-Lumières. Il est très intéressant de constater que ce sont ceux aussi qui ont imprégné le post-modernisme nietzschéen, qui est chez ses principaux penseurs français Derrida, Foucault, Deleuze. En effet, la plupart de ces courants, et notamment Bruno Latour et son école, défendent le « constructivisme » social. Le constructivisme dit deux choses : 1° nombre d’entités sont socialement construites, c’est-à-dire le produit de conventions et d’une histoire, 2° et toute considération de ces entités indépendamment de cette histoire revient à les « essentialiser ». Selon cette conception, toute institution doit être analysée comme produit d’un processus, comme tout fait biologique. Il s’ensuit que là où nous croyons trouver des constantes et des natures fixes, nous oublions qu’elles sont en réalité le produit de leurs constructions. Cela conduit les constructivistes à nous expliquer que ce sont le plus souvent des fictions. Même des réalités biologiques, comme celles du genre, ou nos émotions, sont construites. Mais cette thèse constructiviste, si elle se formule en disant que « tout est construit », est ou triviale ou fausse. Si elle revient à dire que les objets sociaux sont le produit causal de certains processus par lesquels nous les créons, elle est correcte, mais va de soi. Si elle revient à dire qu’il n’y a rien, ni dans les entités sociales ni dans la réalité en général qui ne soit construit, c’est une forme d’idéalisme très radical. Certes, les institutions sociales sont des « constructions », mais cela les rend-il non réelles et dépendantes de nos esprits ? Les constructivistes vont jusqu’à dire que les entités dont parle la science, comme les électrons, ou les gènes, sont construites, parce qu’elles sont l’objet de théories humaines. Mais en quoi les objets physiques, comme les montagnes, ou les espèces naturelles, comme les tigres, sont-ils « construits » ? En quoi la réalité perçue est-elle construite ? Certes, les tables et les chaises sont des artefacts mais quand je m’assieds sur une chaise, je ne m’assieds par sur une « entité socialement construite ». C’est une confusion semblable à celle du relativisme : ce n’est pas parce que telle entité est relative (à un cadre, une culture, un ensemble de traits subjectifs) qu’elle n’est pas objective. Je défends, à l’opposé, une forme de réalisme, à la fois métaphysique et scientifique : le monde n’est pas ce que nous en faisons, et si le monde social est en grande partie notre création, il est doté d’une objectivité qui lui est propre.

Pascal Engel (photo : courtoisie)

Lorsque l’on tente de tirer les fruits du travail conceptuel vers la sphère des pratiques sociales, on trébuche vite sur la question des mots et du sens qui leur est attaché ici et là, ce qui ne surprendra sans doute pas un spécialiste de la philosophie analytique. Quitte à user sans remords de « cette stupide expression ‘‘concrètement’’2 » – et même si l’on a déjà entendu parler du pyrrhonisme – comment concilier par exemple votre dénonciation du scepticisme avec la conviction qu’un scepticisme constant et universel est la base du journalisme et a fortiori de son enseignement ?

Il faut, me semble-t-il, distinguer le scepticisme philosophique qui doute de tout et soutient qu’on ne peut rien savoir et le scepticisme méthodologique ou organisé, qui est une règle familière d’examen propre à la méthode scientifique, et qui, en effet, est l’une des règles du journalisme et de toute enquête et recherche sérieuse. Donc, on peut très bien dénoncer le pyrrhonisme auquel certaines philosophies irrationalistes nous conduisent sans pour autant dénoncer cette règle de l’examen et du scepticisme de méthode. C’est même parce que l’irrationalisme conduit, selon moi, à douter de la vérité et de la raison, qu’il est parfaitement nocif – si on le généralise – pour des pratiques d’enquête, comme celle du détective, du journaliste ou du savant dans son laboratoire. Ce qui, au passage, montre que les doctrines post-modernes conduisent à des absurdités. En fait, leurs promoteurs ne les prennent même pas au sérieux, ils nous disent, comme Richard Rorty – un philosophe auquel je me suis souvent opposé – qu’ils sont « ironiques ».

De même est un peu troublante, face aux incertitudes de l’actualité, l’idée selon laquelle deux voies a priori recommandables, la suspension (provisoire) du jugement et la validation d’une hypothèse par ses conséquences seraient en réalité pernicieuses. Ainsi pouvait-on estimer, au tout début des débats sur le réchauffement global, que le fait qu’il s’agisse d’une hypothèse « no regrets » (c’est-à-dire dont les conséquences seraient positives qu’elle soit confirmée ou non) plaidait nettement en sa faveur. Était-ce donc là une décision éditoriale infondée en raison ?

Ces discussions ont en effet lieu au sujet du « scepticisme climatique », ou du principe de précaution. On doit, en effet, dans ces cas porter des jugements, ou les suspendre, en fonction de deux facteurs, l’un théorique ou épistémique, qui concerne les preuves ou les données dont on dispose, l’autre pratique qui concerne les conséquences de nos jugements sur nos actions et leurs résultats. Toute décision collective doit se baser à la fois sur les facteurs épistémiques et sur les facteurs pratiques. Mais cela ne veut pas dire, si les enjeux sont très importants – comme la survie de populations entières –, qu’il faille juger uniquement en fonction des conséquences. En fait, je dirai que le rationalisme n’implique pas qu’on ait une confiance sans bornes envers la raison. Il doit aussi avoir confiance dans le pouvoir de l’expérience et de la vérification des hypothèses. Le scepticisme raisonné, raisonnable et méthodique doit être la position par défaut.

Votre réticence vis-à-vis de la philosophie dans les journaux et émissions, que ce soit en tant que thème ou en tant que caution d’intellectuels médiatiques, transparaît fugacement mais fréquemment dans vos écrits. Vous êtes du reste vous-même plutôt économe de vos interventions, en particulier sur tout ce qui ne touche pas directement votre travail. Mais à moins d’estimer que la philosophie n’a pas à descendre dans l’arène du débat public (à charge pour lui de s’éclairer tout seul), comment imaginer une parole philosophique pouvant « légitimement » faire sens pour un très large public, donc sans méconnaitre les conditions premières de clarté, d’intérêt et de concision qu’un tel cadre implique ?

Oui, j’ai souvent une posture assez classique d’universitaire : je me méfie des médias, du journalisme, non pas parce que je les méprise, mais parce que je vois les ravages que font les tentatives des philosophes pour se faire journalistes. Dans ma génération, j’ai vu les dangers de cette médiatisation de la philosophie avec les auteurs que j’admirais à l’époque où j’étais étudiant comme Sartre et Foucault. Ils sont souvent allés au-devant de l’événement par volonté politique, et se sont abominablement trompés : par exemple, Sartre en soutenant des gauchistes radicaux prêts, par exemple, à faire une « justice populaire », Foucault en voyant dans la révolution iranienne le modèle d’une insurrection « spirituelle ». Foucault demandait que le philosophe « diagnostique le présent ». Après, nous avons eu autre chose encore – du moins en France, le pays le plus touché par ce phénomène – la médiatisation complète de la philosophie. Si vous n’êtes pas sur les plateaux télé, vous n’existez pas. J’avoue préférer la réserve à ces carrières de bateleurs de foire.

Mais il n’est pas vrai que je sois peu intervenu dans la presse. J’ai écrit de nombreux articles sur les fake news et la post-vérité, et suis souvent intervenu dans Le Monde ou Libération. Je collabore à la revue en ligne En attendant Nadeau et j’écris des articles de vulgarisation scientifique. Mais en effet, je ne suis pas aussi présent que d’autres dans les médias. De plus, je m’occupe de sujets plutôt abscons ; je ne parle pas de politique, de sexe, de la mort, du climat ou de l’écologie, je ne recommande pas d’aider à sauver les loups ou les rivières. Mon livre Les Vices du savoir porte sur l’éthique intellectuelle, et il est, dans une certaine mesure, un livre de morale. Comment parler à de vastes publics de questions touchant l’épistémologie ? Il me semble que c’est possible si l’on discute, comme je le fais, les notions de croyance, de connaissance, de vérité, qui reviennent sans cesse dans l’espace public. Une discipline s’est même constituée, l’épistémologie sociale, qui étudie les applications des concepts de savoir, de justification, de témoignage aux groupes et aux collectifs. J’ai inscrit certains de mes travaux dans cette mouvance. Et surtout, je ne suis pas un intellectuel collectif : je n’ai pas de réseau, pas de revue, pas le genre d’arrière-plan qu’il faut pour réussir dans ce domaine et je ne le regrette pas, car j’ai plutôt le tempérament d’un intellectuel solitaire, comme Julien Benda.

Vous souligniez notamment en 20053 le paradoxe, d’un univers social où d’un côté la méfiance n’a jamais été aussi grande envers la notion même de vérité et où, de l’autre, la crainte d’être trompé, et donc l’aspiration à la vérité, n’a jamais été aussi forte. Quinze ans plus tard, après que les fausses nouvelles en ligne sont devenues une préoccupation générale et que la Maison-Blanche a défendu (et illustré) la notion orwellienne de « faits alternatifs », ce paradoxe a atteint des proportions impressionnantes. Est-il selon vous possible d’en sortir ?

Pour en sortir, il faut d’abord, comme l’ont dit beaucoup de gens, une régulation d’internet. Cela peut sembler utopique, c’est une tâche politique qui ne se fera pas en un jour. Il faut ensuite redéfinir l’éducation, non pas en revenant en arrière et en se débarrassant des technologies, mais en cessant de supposer que le savoir ne vient que d’un processus collectif d’agglomération des opinions, comme s’il était semblable à la démocratie, entendue comme recherche de la convergence des opinions. On ne peut empêcher l’autorité dans le domaine du savoir : il y a des gens, ou des collectifs, qui savent mieux, des institutions de savoir qui marchent mieux que d’autres parce qu’elles ont plus de chances de conduire au vrai qu’à l’erreur. Cela ne veut pas dire revenir à un gouvernement des experts. Mais une forme d’épistémocratie, pour parler comme le philosophe américain David Estlund, est nécessaire. Qui choisit et expertise les experts ? Certes pas eux-mêmes, mais pas non plus les politiques, ni l’opinion. Il faut des systèmes de correction mutuelle et des alternances. Mais surtout, dans le domaine que je connais le mieux, celui des universités, il me semble que si l’on cessait de s’occuper prioritairement de questions de justice sociale, et plus de questions de savoir, autrement dit si l’on n’oubliait pas les objectifs traditionnels de ces institutions, on serait mieux à même de les réorienter vers la production de compétences et d’esprit critique, qui sont les conditions de base de la justice sociale.

En restaurant avec pugnacité la notion de « vérité », vous réhabilitez du même geste celle de « fait » et jusqu’à celle d’« objectivité », soit précisément trois termes qui sont devenus au fil du XXe siècle des sables mouvants où la pensée journalistique s’embourbait un peu plus lorsqu’elle tentait de s’en extraire. En particulier l’ancienne référence à l’objectivité, dont une thèse assez commune veut que, celle-ci étant hors d’atteinte, mieux vaut y renoncer et viser à la place quelque chose comme l’« honnêteté ». Puisque vous aimez les dialogues imaginaires, que diriez-vous par exemple à Hubert Beuve-Méry, l’un des plus crédibles à avoir soutenu un tel renoncement ?

Le journalisme, même d’investigation, n’est jamais indépendant de l’opinion et, s’il vise l’objectivité, il ne vise pas une objectivité scientifique. Le journalisme implique de traiter des faits récents – ce n’est pas de l’histoire, souvent liés à des conflits, associés à des subjectivités et à des politiques. Cela ne veut pas dire qu’il ne puisse pas atteindre une objectivité relative. En tous cas, cet idéal est certainement meilleur que la revendication de la subjectivité dans les reportages, comme dans le « gonzo-journalism », ou dans le journalisme qui se veut politique et polémique. L’honnêteté est un idéal aussi, mais je ne vois pas comment il pourrait se substituer à celui de véracité. On n’est honnête que si l’on peut dire vrai et viser le vrai. Être honnête mais ne pas, à la fois, avoir le culte de la vérité – ce qui ne veut pas dire être infaillible – me semble contradictoire.

La question de l’objectivité est évidemment liée à celle de l’engagement politique ou social comme raison supérieure. Vous mentionniez en 2010, parmi les alternatives à la vérité objective, une conviction du « vrai parce que j’ai des raisons personnelles de le croire » ou « vrai parce que ma communauté l’admet »4. Là encore, l’actualité l’a depuis largement illustré mais cette perception du vrai, démultipliée par les réseaux sociaux, est de longue date l’une des dissensions les plus aiguës au sein du journalisme français. Dans quelle mesure la vérité « objective » et la conviction engagée sont-elles exclusives l’une de l’autre ?

Les deux ne sont pas exclusives, mais c’est très difficile. Déjà, il faudrait adopter le principe de ne pas écrire de manière motivée, c’est-à-dire de ne pas aborder un sujet en visant une conclusion ou une opinion engagée et en écartant tous les éléments de preuve qui vont dans le sens opposé à son opinion arrêtée. Ensuite, il est possible d’exposer les points de vue adverses, autrement dit de donner à ses adversaires, et aux points de vue divergents, une chance de s’exprimer et d’être évalués. Mais c‘est vrai que cela peut produire des choses ennuyeuses, les journalistes, même s’ils ont pour principe de répartir équitablement les échanges, ne sont pas des juristes. Mais ce ne sont pas non plus des écrivains, qui racontent des histoires. Mais un cinéaste peut faire des documentaires, un photographe faire des photos, un sociologue une enquête tout en exprimant un point de vue et en ne le cachant pas. Pourquoi un journaliste ne pourrait-il pas en faire autant ?

Ce qui fait beaucoup de mal au journalisme est ce concept sans cesse invoqué de « désir de savoir » ou même l’usage immodéré du « droit de savoir » qu’aurait le public. Toute information vraie n’est pas nécessairement pertinente, et la recherche de ce qui est sensationnel est un vice inhérent à la profession journalistique (le pire étant qu’elle n’est pas la seule à l’avoir, et qu’on la sollicite sans cesse pour satisfaire notre propre curiosité). Le savoir objectif n’est pas nécessairement ce qui attire notre curiosité ou nous intéresse. Or ce qui nous intéresse dépend de nos intérêts, qui sont souvent subjectifs, particuliers. Et il y a la pression de l’urgence, de ce qui est d’actualité. À bien des égards, cela s’oppose frontalement à la recherche de la vérité scientifique, mais aussi de l’écriture de qualité : il faut écrire vite. Mais on peut avoir des correctifs à cette intrusion permanente de l’événement et de la subjectivité en changeant la focale, en distinguant des niveaux de profondeur. C’est ce qui se passe quand on lit un bon article : le début peut céder un peu à la curiosité, mais la suite approfondir et prendre l’allure d’une enquête. Je considère que le bon journalisme est comme la bonne écriture littéraire, non pas au sens où il serait de la fiction, mais au sens où, selon moi, tout grand écrivain dit quelque chose de vrai sur la nature humaine et à une portée universelle, tout en ne pouvant éviter de le dire d’un certain point de vue (en partant par exemple de son expérience ou de sa position géographique).

À propos de convictions, il est frappant de voir se rejoindre sur une commune aversion vis-à-vis des « médias » des extrémistes parmi les plus étanches à toute rationalité et des penseurs parmi les plus raffinés de la sphère savante. Dans le second milieu au moins, pensez-vous qu’il serait pertinent, surtout à l’heure actuelle, d’observer une discrimination analytique plus systématique entre les médias en général et les instances journalistiques en particulier mais aussi, dans ce dernier cas, entre le journalisme dans l’absolu, les propriétaires de journaux et les journalistes eux-mêmes (groupe très hétérogène mais instinctivement perçu « d’après le comportement de ses représentants les plus indignes », soulignait déjà Weber il y a un siècle) ? En somme, une méthode philosophique attentive aux termes mis en œuvre pourrait-elle s’atteler à mieux penser et aider à penser le journalisme ?

Évidemment, je ne mets pas sur le même plan la presse Murdoch et des journaux comme le Washington Post. Les aversions dont vous parlez sont foncièrement différentes et même diamétralement opposées. Les extrémistes n’aiment pas le journalisme quand il ne sert pas leurs points de vue et leurs objectifs, et s’il se mettait à leur service ils seraient ravis. Les gens « raffinés » et « savants », comme vous dites, du moins ceux qui ont une certaine intégrité intellectuelle et ont le souci de la vérité, n’aiment pas le journalisme, non pas parce qu’il ne sert pas leurs intérêts, mais parce qu’il leur semble se détourner, au nom de l’actualité et du besoin d’information, de la recherche désintéressée du vrai. Je conviens que réconcilier le journalisme avec ces derniers est difficile. Mais pas impossible. On peut conjuguer l’actualité et le besoin d‘information avec la recherche du vrai.

De tous les dialogues qui animent votre dernier ouvrage, l’un mérite particulièrement d’être reproduit en guise de conclusion : « Votre raison est la raison analytique abstraite. Mais il y a bien d’autres raisons. », assène l’une ; « c’est en s’appropriant une raison commune qu’on peut combattre les formes de colonialisme et de domination politique illégitimes », rétorque l’autre. Cet échange (même tronqué ici) vous semble-t-il bien résumer les enjeux civiques de votre travail et, incidemment, ceux de notre entretien ?

Oui, certes. Il n’y a pas de meilleure défense d’un pluralisme intelligent – non débridé – que le respect de la raison – celle qui est commune à tous. Et pas de meilleure lutte contre l’injustice que d’employer sa raison et chercher à prendre un point de vue à la fois commun et objectif.

Propos recueillis par Bertrand Labasse.

1

Manuel rationaliste de survie, Éditions Agone, 2020.

2Ibidem, p. 89.

3Dans un débat avec Richard Rorty, auquel il est par ailleurs fait allusion plus haut (À quoi bon la vérité, Grasset, 2005).

4« La vérité peut-elle survivre à la démocratie ? », intervention au Collège de France, 2010, publiée dans la revue Agone, n° 44, p. 31-56.

Référence de publication (ISO 690) : ENGEL, Pascal, et LABASSE, Bertrand. Pascal Engel : Une croyance n’est correcte que si elle est vraie. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2021, vol. 2, n°6, p. D7-D16.

DOI:10.31188/CaJsm.2(6).2021.D007