|

Nouvelle série, n°7 2nd semestre 2021 |

|

|

DÉBATS |

|||

|

TÉLÉCHARGER LA REVUE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

CHRONIQUE

Enfin révélé : ce qu’est

le journalisme1

De quoi parlent au juste les Cahiers ? Du « journalisme », sans doute, mais encore ? Après un quart de siècle d’existence et tant de numéros consacrés à ce terme vague, il est plus que temps de tirer les choses au clair. D’autant que cette question est devenue brûlante pour le journalisme lui-même.

Quoi que ça puisse être.

Illustration CdJ (composants Pixabay et CdJ)

S

e pourrait-il que je sois biaisé ? « Au fond, vous n’aimez pas le journalisme d’opinion », m’écrit un lecteur. En fait, il ne m’a pas exactement écrit ça. D’ailleurs, je ne sais pas vraiment de qui il s’agit, son message ne m’étant pas parvenu. Mais il (ou elle ?) existe sûrement quelque part. Et ça lui a au moins effleuré l’esprit. En tout cas, ça a pu…

Vous vous méprenez, Madame. Je n’ai rien de particulier contre le journalisme d’opinion.

D’accord, je ne peux nier une légère réticence vis-à-vis des opinions en général. Il y aurait trop de témoins, y compris les étudiants qui se souviendraient d’une confidence au début d’un séminaire : « pour être franc, je dois vous dire que je n’éprouve pas le moindre respect pour vos opinions ». Malgré leur effarement durant la seconde de silence théâtrale qui s’imposait, j’espère qu’ils ont capté la suite : « … et je vous demande de n’en avoir aucun pour les miennes : nous ne sommes pas ici pour échanger des opinions. »

Bref, le simple fait que j’accorde fort peu de valeur à mes opinions2, guère plus qu’à celles des autres – dont Philip Tetlock a admirablement documenté les divagations3 – m’interdit en toute logique d’en professer une sur le « journalisme d’opinion ». La prudence fait le reste. De toute façon, un journaliste qui s’enchante de ses certitudes, c’est comme un banquier qui aime jouer au casino : d’aucuns pourront trouver ça inquiétant, mais ça n’est pas condamnable en soi (quoiqu’en vertu d’un préjugé obscur, bien des banques découragent ce genre de loisir).

Un journaliste qui s’enchante de ses certitudes, c’est comme un banquier qui aime jouer au casino.

Voici donc le point élégamment réglé, ce qui est heureux car il n’avait aucun intérêt : comme disent les invités de débats télévisés, il faut avant tout poser la « vraie question ».

Il saute en effet aux yeux que discuter à brûle-pourpoint du journalisme d’opinion, du journalisme d’entreprise ou du journalisme de quoi que ce soit d’autre est tout à fait farfelu : tant que l’on ne s’entend pas sur ce que le premier terme peut bien signifier, chacun reste tout à fait libre de lui accoler ce qu’il veut4. Je suis d’ailleurs enclin à penser comme Lewis Carroll que les borogoves sont assez flivoreux, pour ne pas dire smouales, et je défie quiconque de prétendre qu’ils ne le sont pas.

« Qu’est-ce que le journalisme ? », ça c’est de la vraie question. À tel point qu’un certain nombre de personnes se la sont déjà posée au cours des siècles passés. Et que beaucoup ont renoncé, dégoutées. Une fois, même, ça s’est produit sous mes yeux.

La chose se passait il y a vingt ans en Bretagne, à l’occasion du congrès annuel d’un syndicat de journalistes. Dans un désir de transparence qu’on ne saurait trop saluer, une poignée de spécialistes5 y avaient été invités comme observateurs : nous observâmes donc. Avec d’autant plus d’intérêt que les participants affrontaient un problème de taille. C’est que la confédération syndicale à laquelle ils étaient affiliés avait fort envie de les intégrer à une plus vaste branche des travailleurs de la communication. Or, pour une raison ou pour une autre, l’idée d’être assimilés aux publicitaires et aux opérateurs internet ne les enchantait pas.

Comprenant leur émoi, la confédération les assura qu’elle éprouvait la plus haute estime pour leur noble mission et que, certainement, elle veillerait à les séparer du tout venant. Ils n’avaient pour cela qu’à lui préciser les critères qui lui permettraient de distinguer le bon grain de l’ivraie. Peut-être croyait-elle avoir déminé le problème à la satisfaction générale. Il advint qu’il n’en était rien : après avoir flairé la question et l’avoir un tout petit peu mâchonnée, les journalistes la recrachèrent avec fureur et dénoncèrent avec une rage accrue le machiavélisme de ce coup fourré. Définir ce que nous sommes ? Et puis quoi encore ? Non debemus, non possumus, non volumus.

Un fantôme définitionnel

en version 2.0

Que la confédérale demande de précisions ait trahi une fourberie diabolique ou au contraire une naïveté abyssale, elle n’était en tout cas pas propre à calmer les esprits : la question est au journalisme ce que la guêpe est au pique-nique. Toujours à flotter dans l’air, difficile à chasser, encore plus difficile à ignorer (même quand on vous le dit) et en tout cas énervante. À ceci près que les guêpes n’enflent pas de saison en saison alors que, d’année en année, le fantôme définitionnel du journalisme revient toujours plus pansu et plus menaçant.

Sa version actuelle, désormais géante, a gonflé en se gavant de nouvelles technologies. Soit dit sans vouloir offenser celles-ci : on ne peut qu’au contraire s’émerveiller de voir des téléphones mobiles capter le monde dans une résolution vingt fois supérieure aux lourdes Betacam de jadis6. Mais plus les images devenaient nettes, plus la situation devenait floue.

Depuis qu’un clavier et un accès internet suffisent à tout un chacun pour s’adresser aux masses, le tout un chacun en question se demande en quoi il pourrait bien différer des journalistes. Lesquels journalistes ne se le demandent pas moins : on ne compte plus les articles mi-exaltés mi-paniqués sur le thème « Tous journalistes ? ». Les juges se le demandent aussi, notamment quand il s’agit de déterminer si tel ou tel blogueur débridé peut ou non profiter de quelque protection ou avantage accordé aux professionnels. Le seul à s’en ficher un peu est apparemment le grand public, dont diverses recherches indiquent qu’il ne fait guère de distinction entre les informations des journalistes et les autres contenus en ligne. Faut-il donc qu’il soit sot, ce grand public, pour ne pas comprendre tout seul une différence que les intéressés seraient bien en peine de lui expliquer précisément. Surtout en France où le président lui-même manifeste peu de discrimination dans le choix de ses interviewers.

Bref, à force de se diluer dans le grand bouillon des fournisseurs de contenus idéologiques ou distractifs, le journalisme pourrait bien finir par s’y dissoudre entièrement. D’autant qu’il s’est déjà émietté comme un comprimé d’aspirine dans son propre verre d’eau. Du data journalism au mobile journalism – MoJo pour les amis – en passant par le solutions journalism et tant d’autres, le morcellement des étiquettes professionnelles a même poussé Wiebke Loosen et ses collègues de Hambourg à se lancer dans un projet qu’on pourrait croire sarcastique si son ampleur ne forçait le respect : le X-journalism project, c’est-à-dire le recensement et le tri de toutes les appellations brandies par les uns et les autres. Aux dernières nouvelles, ils avaient collecté plus de 160 sortes de journalisme, rien qu’en anglais. Pour le moment (j’en connais qui ne sont pas sur la liste).

Et alors ? Les amateurs de citations apocryphes – que l’on sait nombreux dans les journaux et à peine moins dans les universités – pourraient objecter d’après le général de Gaulle que la France possède plusieurs centaines de sortes de fromages et ne s’en porte pas plus mal7. Admettons, sauf que n’importe quel crémier pourrait vous dire ce que toutes ces spécialités fromagères ont en commun et qui les distingue du saucisson ou de la tarte aux pommes. Pour le journalisme, c’est plus nébuleux : pendant que les éleveurs s’acharnaient à définir des appellations contrôlées, les journalistes se sont complu dans l’appellation incontrôlée.

Connais-toi toi-même

Serait-ce qu’ils sont trop nigauds pour se définir ? Rien n’est moins sûr. Certes, ils feraient mauvaise figure au micro de quelqu’un comme Socrate, qui adorait justement titiller sur ce genre de flou (« Mon intention est d’interroger notre homme sur l’essence de son art : à quoi s’engage-t-il »). Mais avant de conclure avec lui que le journalisme, comme la rhétorique à l’époque, est « une activité sans rien de technique, mais qui relève d’un tempérament intuitif, intrépide et très doué pour les relations8 », il faut souligner que les journalistes ont de très bonnes raisons de persister à se méconnaître. Dont l’une, au moins, est digne de toutes les louanges.

Les journalistes ont de très bonnes raisons de persister à se méconnaître. Dont l’une, au moins, est digne de toutes les louanges.

Commençons par celle-là. Par essence, ce métier est l’enfant de la liberté d’expression, le droit ouvert à chacun de rendre publiques ses idées. Il en découle que toute frontière qui marquerait des nuances, ne seraient-elles que symboliques, dans l’exercice de ce droit chatouille chez eux un nerf génétiquement sensible. Même au Québec, où trois personnes ne peuvent maîtriser une quelconque compétence sans chercher à fonder un ordre professionnel pour s’en assurer le monopole dans l’intérêt du public9, les journalistes ne veulent pas entendre parler d’une délimitation trop marquée. Et en France, ils n’ont pas oublié ce que le corporatisme doit au maréchal Pétain. Ainsi, quand tant d’autres s’entourent de murailles, les journalistes tiennent à laisser leur maison ouverte à tous les vents de la démocratie. C’est bien dommage pour eux, un peu absurde d’ailleurs10, mais c’est très beau quand même.

Une seconde raison tient à leur répugnance atavique vis-à-vis des considérations théoriques. Pas tous, bien sûr, mais la plupart d’entre eux entretiennent avec les abstractions conceptuelles le genre de rapports que j’ai avec les épinards. Ils n’ont pas forcément tort : ce métier n’est pas seulement fondé sur la liberté d’expression, il repose aussi sur le postulat qu’il est possible de saisir en quelques heures les tenants et aboutissants d’un problème et de s’en faire un avis à temps pour livrer sa copie. Il faut réfléchir, bien sûr, mais sans excès. Douter, oui, mais pas trop longtemps. C’est moins là une insuffisance qu’une vraie compétence professionnelle : si l’on commence à ne voir partout que complications, nuances, incertitudes et autres raisons de procrastiner, on est fichu pour ce sport exténuant. Je le sais, ça m’est arrivé il y a longtemps. Hélas, les tenants et aboutissants du journalisme lui-même ne se laissent pas cerner en quelques heures : réfléchir « en journaliste » à l’ontologie de son propre métier permet sans doute de s’en forger une opinion tranchée sans s’éterniser à la bibliothèque, mais hélas pas d’aboutir à une conceptualisation qui tiendrait au moins deux rounds face à Socrate ou n’importe quel autre examinateur.

Une troisième raison est bien moins avouable, moins spécifique au journalisme d’ailleurs, mais bien plus impérieuse. Qu’on le veuille ou non, définir quelque chose revient à créer de la normalité et, par voie de conséquence, à désigner de la déviance. Or, certains professionnels, du pamphlétaire de base au propriétaire de télévision, subodorent on ne sait pourquoi que ce que la majorité de leurs homologues entendent par « journalisme » ne correspond pas tellement à leur façon de pratiquer ça. D’où l’ardeur de tous ceux qui se plaisent dans cette brume pour des raisons idéologiques ou commerciales à veiller à ce qu’elle ne se dissipe pas. Compte tenu du point 1 ci-dessus, ce n’est pas une tâche exténuante : il suffit d’invoquer la liberté d’expression menacée pour que le vieux fond libertarien des autres débranche aussitôt leur discernement critique. L’astuce marche à tous les coups : les sénateurs républicains n’ont pas plus de mal à convaincre leurs troupeaux que toute loi protégeant les consommateurs mettrait en péril leurs libertés fondamentales. De toute façon, qui, à moins d’être producteur de vin ou de fromage, aimerait se soumettre à des normes explicites même lorsque sa propre pratique les respecte déjà exemplairement ?

Il existe à dire vrai une quatrième raison, moins évidente, quoiqu’encore plus décisive, qui barre la route à toute définition, mais celle-là est si insidieuse qu’il vaut mieux la laisser de côté pour le moment.

De l’inertie à la fébrilité

Avec tant de motifs pour ne rien faire, on comprendrait que la question reste durablement figée, aussi appétissante que la graisse froide au fond d’une casserole. C’est effectivement sa consistance en temps normal, mais parfois la casserole chauffe et les idées se remettent à bouillonner. Car les époques « normales » du journalisme, celles où tout le monde entrevoit implicitement de quoi on parle et ce qu’on fait, débouchent toujours sur des périodes de convulsions durant lesquelles les conceptions anciennes sont piétinées et parfois enterrées (croit-on alors…) Quand la société change, le journalisme change aussi, mais rarement sans querelles, sans manifestes enflammés, sans tirs croisés de proclamations et de protestations sur ce que le journalisme est dorénavant.

Il fallait voir avec quelle ardeur Camille Desmoulins, entre autres, célébrait au XVIIIe siècle l’avènement du journalisme engagé : « le temps n’est plus où le journaliste n’était ou qu’un juge de comédie et de prix de chant […] ou un maître d’affiches qui indiquait les maisons à vendre, les effets perdus, le prix des foins et la hauteur de la rivière ». Le journaliste nouveau, seul « dign[e] de ce nom », n’était plus de ce bois-là. Il « exerçait une véritable magistrature[,] ennemi implacable de l’injustice et de l’oppression ».

Mais un siècle plus tard, l’ex-nouveau avait l’air un peu gâteux, alors que l’évolution technologique et intellectuelle – et surtout l’essor d’un public de masse – enfantaient son remplaçant : le journalisme « moderne » fondé sur les faits et l’enquête de terrain. Avec quel dédain, par exemple, les créateurs du Matin annonçaient-ils en 1884 un journal « qui n’aura pas d’opinion politique ; […] qui ne dépendra d’aucune coterie », bref, qui parachèvera le triomphe du télégraphe sur le lyrisme doctrinal, « mode de journalisme qui ne saurait trouver place dans un journal débordant d’informations et de nouvelles ». Les tenants de l’éloquence politique ou littéraire avaient beau râler (ils ne s’en privèrent pas), ce journalisme nouveau modèle tient le haut du pavé depuis un bon siècle, même si des rides lui sont apparues. Au fond de la marmite, le brouet définitoire est retombé, juste assez pâteux encore pour absorber de temps en temps quelques grumeaux11 sans que l’on s’inquiète trop de sa composition exacte.

– Ah, ça, maudit bavard ! Vas-tu enfin oser nous dire ce que tu prétends être le journalisme ?

J’y viens, j’y viens. Mais remarquons d’abord que dans la marmite, aujourd’hui chauffée au rouge, il est en train de se passer quelque chose d’inouï, peut-être même d’historique. On ne parle pas de la floraison récente de manifestes, qu’il s’agisse des professions de foi accompagnant des offres éditoriales novatrices (XXI, Mediapart, etc.) ou des exhortations plus spéculatives des prophètes du virtuel. Pour captivants qu’ils soient, leur foisonnement est la marque typique des époques de remue-ménage professionnel : déduire de cette effervescence que le journalisme traverse effectivement une période de bouleversement ne serait pas exactement une révélation.

Pour la première fois, le dos au mur, des groupes de professionnels ont bon gré mal gré entrepris de définir ce qu’est le journalisme.

Non, ce qui est inouï, c’est que pour la première fois, le dos au mur, des groupes de professionnels ont bon gré mal gré entrepris de définir collectivement ce qu’est le journalisme. En soi. Pas pour soutenir un projet particulier ou une orientation spécifique, mais bel et bien pour essayer pendant qu’il est encore temps de préciser de quoi il peut bien s’agir dans l’absolu. Presque simultanément, cette question ontologique réputée abstraite est devenue pertinente, pour ne pas dire brûlante, dans plusieurs pays.

Le plus frappant de ces efforts est aussi le plus discret, au point d’être passé à peu près inaperçu. Lorsqu’en France, le Syndicat national des journalistes a révisé son code de déontologie en 2011, il y a inséré, mine de rien, une brève définition : « Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ; il ne peut se confondre avec la communication. » D’accord, ça n’a pas l’air très impressionnant, glissé comme ça entre deux paragraphes sans rapport évident. C’est le genre de digression qu’on introduirait par « Ah, tiens, pendant qu’on y pense… ». Celui pour lequel le théâtre a inventé l’aparté et l’édition son plus pur joyau, la note de bas de page.

Et pourtant, cette précision-là n’est ni fortuite ni anodine. Non seulement parce que la charte du SNJ, qui remonte à 1918, est un symbole : réputée la plus ancienne au monde12, elle aurait plus ou moins inspiré beaucoup de celles qui l’ont suivie. Mais aussi et surtout parce que cette tentative de définition, méritoire à défaut d’être suffisante, vient d’un pays qui semblait a priori l’un des moins portés à ce genre d’exercice. Outre que les trois freins évoqués plus haut (en particulier le troisième…) y exercent un poids remarquable13, la presse française s’accroche par la force des choses à un repère si rongé par le temps que sa persistance à ce jour tient du miracle : le journaliste défini par son employeur, comme le serf l’était par son seigneur.

En substance, depuis 1935, la législation y caractérise le journaliste comme celui qui exerce « sa profession » dans un journal. À lire les travaux préparatoires, les promoteurs de la loi avaient bien conscience de la fragilité de cette définition, mais ils voyaient mal comment faire autrement compte tenu, déjà, de la variété des pratiques journalistiques. D’ailleurs, lorsque 50 ans plus tard le ministre de la Communication a chargé un conseiller d’État, pas moins, de clarifier la question, cet esprit avisé n’a pas manqué de s’effarer d’une telle tautologie (« Que vaut la définition d’une profession qui ne précise pas en quoi elle consiste et se borne à indiquer le lieu où elle s’exerce ? ») mais il s’est bien gardé de proposer autre chose. Son rapport s’intitulait crânement Qu’est-ce qu’un journaliste ? Ça n’y était pas, bien sûr.

En pratique, les administrations, les tribunaux et la commission chargée d’attribuer la carte de presse nationale ont passé leur temps à bricoler cette mince base légale à coup d’élargissements, d’assouplissements et de décisions au coup par coup, mais chaque ajout ou rapiéçage a rendu leur échafaudage baroque plus instable. Non seulement parce qu’il a invariablement interdit de retirer leur carte de presse à des fripouilles avérées, mais aussi parce que son principe même ne tenait pas debout dès le départ. On ne pouvait sérieusement définir le journalisme par le média jadis (le livre, par exemple, n’est pas reconnu comme tel malgré toutes les grandes enquêtes et les reportages publiés sous cette forme depuis un siècle). On le peut encore moins aujourd’hui (l’information plus virtuelle rendant paradoxalement le problème plus concret). Et ça n’a pas l’air de s’arranger pour demain…

Les Américains, eux, ne sont pas gens à se perdre dans les chinoiseries réglementaires. Mais comme les autres, ils ont senti la chaleur monter. Leur métier risquant à terme « d’être absorbé et de disparaître dans un ensemble plus vaste », il était devenu urgent de « s’engager dans un examen rigoureux de ce qu’était censé être le journalisme14 » se sont alarmés les coordinateurs du Committee of Concerned Journalists (CCJ). Étant américains, ils se sont lancés dans cette quête comme leurs compatriotes sont allés sur la lune ou partis à la guerre : avec de la détermination, beaucoup de méthode et des moyens écrasants. Deux ans plus tard, après plus de vingt forums publics, une bonne centaine d’entretiens qualitatifs (délégués à des universitaires), deux enquêtes quantitatives auprès de leurs confrères et pas mal de lectures, ils étaient en mesure de présenter les neuf éléments constitutifs du journalisme qu’ils avaient pu cerner. Aux premiers rangs desquels deux assujettissements primordiaux, l’un à la vérité et l’autre aux citoyens (dans cet ordre), un lien fondamental à la vérification et un impératif d’indépendance par rapport à ce ou ceux que l’on couvre. On peut arrêter la liste ici. Non que ces quatre premiers points soient infondés dans l’absolu, au contraire, mais j’ai croisé dans ma jeunesse assez de titulaires de la carte de presse tricolore qui échoueraient à l’un de ces tests, et parfois à plusieurs, pour douter un peu de leur stricte applicabilité en pratique.

Au Canada aussi (et sûrement ailleurs) la maudite question a rapidement enflé jusqu’à déborder les trois – en fait quatre – raisons habituelles de la négliger. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) puis, à l’échelle du pays, la Canadian Association of Journalists15 (CAJ) ont donc tenté de prendre le problème par les cornes. Les préliminaires embarrassés de la seconde en disent long sur l’enthousiasme général : « La question ‘‘Mais qu’est-ce que le journalisme ?’’ a de temps en temps flotté dans l’air pendant nos discussions, mais elle semblait trop abstraite pour mériter de l’attention16 » et pourtant « nous avons fini par nous convaincre qu’il était éthiquement inacceptable pour nous de continuer à discuter de l’éthique du journalisme tout en esquivant une définition du journalisme lui-même. »

Comme il se devait, ces vaillants efforts n’ont eu que des effets limités. Les journalistes québécois, toujours dubitatifs mais bien moins qu’avant, ont rejeté à deux reprises l’idée d’une labellisation explicite17. Quant à la CAJ, sa définition qui combinait de façon intéressante trois types de considérations (sur l’objet, sur la production et sur la méthodologie) n’a pas fait long feu. Moins de dix ans plus tard, la poussée des nouvelles formes médiatiques et des nouvelles générations militantes a conduit l’association à la déchirer – on n’ose dire la canceller – en considérant que « des principes de longue date sont désormais mis en question et parfois rejetés. »

Pourtant, ces divers essais ont été riches d’enseignements. Ils ont d’abord montré que le premier et a fortiori le troisième verrou qui cadenassaient la question résistent encore un peu. Contrairement au petit groupe états-unien qui s’était plus ou moins coopté au sein de l’élite réflexive du métier, les organisations de journalistes ouvertes ont bien du mal à atteindre un consensus. Dans les cercles mondains, une voix contre l’adhésion d’un postulant en annule deux favorables mais dans les associations professionnelles de la presse, une voix opposée, surtout si elle est sonore, semble facilement en annuler dix : en 2011, les membres de la FPJQ s’étaient prononcés à 87 % en faveur d’un statut formel… en pure perte. Ce qui fait d’ailleurs de la brève mention avancée par le SNJ français un exploit en soi dans ce pays-là18.

D’un autre côté, ces tentatives ont aussi révélé contre toute attente que le sentiment d’urgence général a très proprement fait sauter le second verrou : non seulement l’introspection ontologique n’est plus taboue, mais elle a conduit la réflexion collective à emprunter des voies épistémologiques peu conformes à la longue tradition professionnelle des débats de tribune. Des voies qui passent par la bibliothèque.

Quand des journalistes décident de ne pas aborder un problème à la façon traditionnelle des journalistes, c’est que l’affaire est sacrément sérieuse.

On ne sait pas trop pour le SNJ, mais toutes les autres réflexions évoquées ont veillé à s’appuyer sur des travaux préparatoires. Toutes les trois. La FPJQ a non seulement dressé un tableau détaillé des arguments en présence mais aussi demandé un rapport sur l’état de la question à l’une de ses membres les plus rompues à la recherche documentaire. Elle y a gagné, en une quarantaine de pages, plus de 70 références et un examen attentif de la situation dans 12 pays étrangers : de quoi fournir un point de départ solide. Quant à la CAJ, elle a commencé – merveille ! – par une authentique revue de la littérature scientifique soupesant les « paradigmes existants ». Pas une bien grosse revue, d’accord, et strictement anglophone, mais tout de même substantielle et à ce titre inusitée, voire incongrue19 dans l’histoire de ce métier.

S’il fallait un signe de l’importance cruciale qu’a pris la question « qu’est-ce que le journalisme ? », le voilà. Quand des journalistes décident de ne pas aborder un problème à la façon traditionnelle des journalistes20, c’est que l’affaire est sacrément sérieuse.

Une question insoluble ?

Malheureusement, ce qu’ont aussi démontré toutes ces tentatives, c’est qu’il était impossible d’élaborer le genre de définition recherché. Tournez le problème dans tous les sens, partez du média, ou de l’activité, ou des principes éthiques, vous n’en tirerez pas de critères qui permettent de dire à tous les coups ce qui est du journalisme et ce qui n’en est pas. Enfin… de le dire, peut-être (on passe son temps à ça), mais de le justifier, non. Ni hier, ni aujourd’hui, ni demain. Ni en théorie ni en pratique. Il y a trop de façons de l’envisager, de l’exercer et de le diffuser qui sont perçues comme légitimes par au moins une partie des intéressés pour qu’une quelconque définition générale n’exclue pas des variétés un tant soit peu reconnues, ou si elle est très large, n’inclue pas des activités discutables21. On ne peut pas. Voilà.

– Traître ! Tu n’as donc fait miroiter une solution présomptueuse que pour nous infliger tout ce babillage.

Mais non, voyons. Le problème perdure depuis des lustres, il peut bien traîner encore quelques paragraphes. Poursuivons…

Donc, l’hétérogénéité du journalisme interdit de le circonscrire dans une définition commune pouvant résister aux contre-exemples, nombreux jadis, débordants aujourd’hui. Un tel constat alimente des réponses désabusées. La première est de considérer, comme les homéopathes, qu’à force d’être dilué dans la communication le journalisme a déjà totalement disparu mais qu’il pourrait en subsister une influence diffuse. Passons. Une autre réponse, à peine moins radicale, est la voie empruntée par un pilier de cette revue, mon compère Marc-François Bernier22 avec la regrettable complicité d’un autre pilier et ami, Thierry Watine : « Il n’y a pas de journalisme. Il y a des journalismes. C’est la conclusion qui s’impose à quiconque observe méthodiquement et systématiquement la pluralité des pratiques réelles23. » Pourtant, j’ai beau observer aussi « méthodiquement et systématiquement » que j’en suis capable (on peut sûrement faire mieux), ladite conclusion tarde à s’imposer à moi. Embarrassant.

C’est sans doute que je m’y prends mal : cette typologie de quatre journalismes – respectivement axés sur l’information, la persuasion, le divertissement et la promotion – est très séduisante, mais quand j’essaye de l’appliquer à ce que j’en connais j’ai l’impression de trier un troupeau de chats : il y en a toujours un qui s’échappe et fonce là où il n’était pas censé se retrouver. Sans compter tous ceux qui se coincent dans une clôture, la tête dans l’information et l’arrière-train dans la persuasion, la queue s’agitant parfois ailleurs. Et pendant ce temps, ça miaule dans les enclos : le journalisme de solution refuse de cohabiter avec la publicité native (on le comprend !) Du côté du divertissement, le traitement des arts et spectacles appelle désespérément la critique culturelle, réfugiée dans la persuasion. Ça grogne, ça griffe. C’est l’enfer.

Expert qu’il est de ce sujet (le journalisme, pas les chats), Marc-François n’écrit pas à la légère et s’explique souvent sur ce genre de difficulté. Mais j’ai beau voir le troupeau s’ordonner à son coup de sifflet comme une parade militaire, je devine qu’un rangement aussi net est hors de ma portée. Tous ceux qui ont visité mon bureau pourront le confirmer. Du moins ceux qui ont retrouvé la sortie.

En toute logique, ce je ne sais quoi commun est justement ce qu’on appelle le journalisme.

Pire, au problème pratique du classement s’ajoute une perplexité théorique. Pour la simplifier, soit ces quatre journalismes sont foncièrement différents et il n’y a pas de raison de les réunir sous un même nom ou dans un même livre, soit ils ont tous en commun je ne sais quoi qui les distingue du job des poètes ou des instituteurs (ou des cordonniers pendant qu’on y est) et alors, en toute logique, ce je ne sais quoi commun est justement ce qu’on appelle le journalisme. Auquel cas son existence se trouverait démontrée par l’absurde, plutôt que réfutée, par les… variantes examinées. Mais puisqu’il paraît qu’« il n’y a pas de journalisme » ? La tête me tourne un peu. Heureusement, Socrate n’est jamais bien loin. Je vais lui passer le relais, le temps de reprendre pied.

J’ai vraiment beaucoup de chance, Ménon : je cherchais une vertu unique, et je trouve chez toi tout un essaim de vertus ! Mais, pour continuer cette image, supposons qu’on te demande ce qu’est essentiellement une abeille, et que tu répondes qu’il en est de toutes sortes […] Quand tu déclares qu’il y a des quantités d’abeilles de toutes sortes et différentes les unes des autres, veux-tu dire qu’elles sont différentes en tant qu’abeilles, ou bien, ce qui les distingue, n’est-ce pas autre chose que cela […] Si je te disais ensuite : Voyons, Ménon, cette chose par laquelle elles se ressemblent et qui est identique chez toutes, quelle est-elle ? Tu aurais sans doute une réponse toute prête ? Eh bien, la question est la même à propos des vertus : quelque nombreuses et diverses qu’elles soient, elles ont en commun un certain caractère général qui fait qu’elles sont des vertus. C’est ce caractère général qu’il faut avoir en vue pour que la réponse à la question soit correcte et fasse saisir en quoi consiste la vertu24.

Bon, je conçois que certains puissent trouver ça empoisonnant. La cigüe n’était peut-être que de la légitime défense, après tout. Et puis la perspective de Socrate pourrait ne pas être la meilleure dans le cas qui nous concerne (méfiez-vous des pentes glissantes : on commence par douter de Bernier et on finit par douter de Socrate). Elle pourrait ne pas être la meilleure à cause du quatrième verrou, le plus fourbe de tous et de ce fait le plus redoutable. Mais celui-ci n’a rien à voir avec les journalistes. Il est dissimulé dans la façon traditionnelle de penser à ce problème. Et peut-être même dans notre façon habituelle de penser en général.

L’illusion classificatoire en action

Au cas où on ne l’aurait pas souligné plus haut, la question « qu’est-ce que le journalisme ? » (ou « qu’est-ce qu’un journaliste ? »25) n’est pas née d’un ardent désir de savoir. Elle est née du besoin très concret, et maintenant très pressant, de distinguer ce qui en est de ce qui n’en est pas. Une perspective de garde-frontière tout à fait justifiée en l’espèce mais qui biaise la démarche dès le départ : on compte définir mais on cherche surtout à séparer. Et on fonce du même coup vers l’un des plus classiques pièges de la pensée, l’illusion classificatoire (ou illusion catégorielle). Pour résumer, elle repose sur la croyance que le monde réel est constitué de catégories préalables et de démarcations naturelles qui ne demandent qu’à être identifiées.

Une croyance qui nous vient de loin. Qui n’a pas appris à l’école qu’il existait par exemple trois niveaux de langage, trois boîtes distinctes où l’on pourrait aisément ranger tout énoncé selon son niveau ? Qui se doutait, enfant, que cette « littérature » et cette « poésie » dont on lui rebattait les oreilles n’étaient pas mieux définies que le journalisme et même moins bien ? Qui a senti comme moi un pincement au cœur en apprenant que Pluton, victime de la surabondance des nouveaux concurrents ambitieux (c’est partout pareil…) n’était plus une planète. Quant aux crocodiles, en découvrant qu’ils se retrouvaient chez les oiseaux depuis que la phylogénétique a aboli la classe des reptiles, ils ont dû pleurer des larmes de… disons de sauropsidés.

Tout se complique. Au temps de Franco et Pinochet, on pouvait assez facilement distinguer une démocratie d’une dictature (y compris du prolétariat) : au moins, les opposants savaient où ils mettaient les pieds. Mais les parois conceptuelles qui séparaient ces régimes politiques sont plus ou moins en ruine, contrairement à celles des prisons. Même les siècles ne sont plus ce qu’ils étaient. Je parle souvent du XIXe, j’enseigne parfois à son sujet mais je n’y crois pas du tout : si l’on devait se tailler une tranche ayant une très vague cohérence culturelle, sociale et médiatique, la mienne commencerait vers 1830 et se terminerait à la Première Guerre mondiale, peut-être même la seconde. D’ailleurs il y en a eu plus de deux : les Canadiens français, eux, n’ont pas oublié le funeste pugilat de 1756-63 qui rentrerait très bien dans la catégorie « guerre mondiale » (Napoléon aussi est un peu vexé : il avait pourtant fait ce qu’il fallait pour avoir droit à l’appellation).

Entendons-nous bien. Il n’y a strictement rien de mal à saucissonner le réel en catégories distinctes vaguement arbitraires. Au contraire, on a besoin de ça pour en parler, pour y penser et, a fortiori, l’enseigner : quoique les programmes scolaires cherchent en connaissance de cause à transgresser les vieilles démarcations littéraires ou historiques, il serait malavisé de délivrer un contenu de cours sans le débiter en petites bouchées conceptuelles adaptées à la digestion juvénile.

L’illusion commence lorsqu’une grande personne continue à croire que ces étiquettes à vocation pratique constituent la réalité elle-même : comme le dirait de façon plus savante Edgar Morin « au paradigme de disjonction/réduction/unidimensionnalisation, il faudrait substituer un paradigme de distinction/

Naviguer dans le continuum

L’illusion classificatoire, voilà précisément sur quoi bute depuis toujours la définition du journalisme (et souvent sa pratique, mais c’est une autre histoire). On ne peut pas découvrir sa frontière naturelle parce qu’elle n’existe pas. C’est dommage mais ceci admis on aura bien plus de chances de résoudre le problème.

Prenons les médecins, qui, à ce que j’en sais, n’ont pas trop d’angoisses ontologiques (il est vrai qu’ils ont un diplôme spécial à encadrer au mur : ça aide). Bien sûr, ils sont aussi énervés que n’importe quel journaliste par la concurrence tumultueuse des amateurs sur internet, mais pas au point d’en perdre le sommeil. Pourtant, les frontières de leur art sont en réalité très mal définies. En interdisant de les transgresser « habituellement », la loi française donnerait même à croire qu’il n’y a rien de mal à tenter une petite transplantation cardiaque, tant que ça reste un hobby occasionnel. Mais surtout, les listes qui précisent les « actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins » (France) ou la partie spécifique de « l’exercice de la médecine » qui leur est réservée (Québec) laisseraient à penser au même naïf qu’il y a donc des « actes médicaux » ou une partie de l’« exercice de la médecine » dont il peut se charger. Et il aurait raison. D’un autre côté, indiquer comme au Québec que « diagnostiquer les maladies » et « déterminer le traitement » sont dans la partie réservée de « l’exercice de la médecine » promet à première vue d’envoyer en prison toutes les mères qui s’occupent du rhume de leur progéniture. Un peu embrouillé, tout ça. C’est pourquoi l’interprétation d’un tel fouillis a suscité au fil du temps une pile de jurisprudence prodigieuse d’un côté et de l’autre de l’Atlantique. En matière de définition, n’en déplaise aux lexicographes, personne n’arrive à la cheville des juges : dire si une action correspond ou non à une catégorie est même l’essentiel de leur boulot.

En matière de définition, n’en déplaise aux lexicographes, personne n’arrive à la cheville des juges.

L’intéressant est que si la médecine n’a pu être définie de façon claire et autosuffisante, c’est que les « actes médicaux » forment bel et bien un continuum : soigner l’écorchure de son enfant s’inscrit dans une chaine ininterrompue, celle de la santé publique, qui va du sirop contre la toux à la neurochirurgie. De « bouge pas pendant que je te lave ça » à « l’opération s’est bien passée », certains principes de référence sont d’ailleurs les mêmes (asepsie et antisepsie, etc.).

Or, à l’évidence, l’information publique n’est pas moins un continuum que la santé publique. Dans l’un et l’autre cas, des démarcations « naturelles » seraient plus confortables pour les professionnels, mais elles seraient factices. Il faut se contenter de différences relatives et, au besoin, de frontières artificielles, tout en se gardant bien d’hypostasier27 ces étiquettes.

Je ne suis pas le seul à avoir remarqué que l’information est un continuum, c’est aussi le cas de… Marc-François : « Il y a plusieurs journalismes qui ont des visées et des fonctions différentes, et qu’on pourrait situer sur un continuum allant des plus hautes fonctions démocratiques jusqu’aux plus profonds besoins de divertissement » (p. 1). Mais alors… Bon, n’insistons pas.

En fait, tout le monde sait bien que l’information est un continuum : la presse régionale française a par exemple un statut de « correspondant local », lequel effectue de temps en temps des actes journalistiques sans être considéré comme un journaliste à part entière (sauf dans son village). De même que son voisin, le pompier volontaire effectue de temps en temps des actes médicaux compatibles avec ses aptitudes de secouriste.

Évidemment, cette analogie est si boiteuse que je lui mettrais un plâtre si j’en avais le droit (c’est un acte réservé) : le continuum médical est haché de démarcations très explicites qui distinguent entre autres, les auxiliaires de soin, les infirmiers et les médecins. Il est continu, d’accord, mais il ressemble plus à un escalier qu’à un toboggan.

N’empêche que dès que l’on abandonne l’espoir d’une frontière naturelle binaire (c’est/ce n’est pas du journalisme) pour considérer les choses dans une perspective graduelle plus réaliste (c’est un peu/beaucoup/totalement du journalisme), on dissipe du même coup la nuée bourdonnante des cas discordants qui obscurcissaient tout. Des rédacteurs de journaux d’entreprise et des youtubeurs ardents peuvent continuer à affirmer qu’ils produisent du journalisme : ça peut se défendre en effet… mais seulement dans une certaine mesure. Il vaut décidément mieux entretenir des parois astucieusement poreuses que des cloisons étanches en train de craquer sous la pression des flots.

Voici donc le problème résolu en théorie, ce qui est le principal à mes yeux. Il reste tout de même deux petites difficultés pratiques. Des détails.

Le premier est que ce genre de perspective est assez déplaisant, tant il heurte notre besoin spontané de catégories simples et commodes. Ça aussi, j’en sais quelque chose : je dois à cet instinct l’une de mes plus belles erreurs d’appréciation (je ne veux entendre personne chuchoter « … et il y a de la concurrence »). J’ai longtemps été persuadé qu’un chercheur par ailleurs brillant28 s’était sérieusement mis le doigt dans l’œil. Comparant des textes tirés de magazines de vulgarisation et des articles de recherche extraits de revues scientifiques, il en avait conclu qu’il n’existait pas entre eux de démarcation sémio-linguistique objectivable et qu’ils formaient donc un continuum de la communication scientifique29. J’ai pensé et dit bien du mal de cette hypothèse – seul le hasard veut que je n’en aie écrit – avant que des doutes me viennent au fil du temps et que j’en arrive un jour à une sombre contrition. Je n’avais pas rejeté cette idée parce qu’elle était infondée mais parce que le mélange des torchons et des serviettes me contrariait : il fallait qu’il y ait une séparation, un point c’est tout. Mille pardons, Daniel, c’était idiot mais c’était humain.

Quant au second détail, personne ne l’aurait sûrement remarqué si je ne le soulevais pas moi-même : tout ça est bien beau, mais ça ne nous dit pas ce qu’est le journalisme. Ah oui, tiens…

Ce qu’est le journalisme

Admettre que les pratiques de l’information forment un continuum qui s’étend du dilettante le plus occasionnel au reporter le plus aguerri semble le meilleur et plausiblement le seul moyen de sortir de l’impasse créée entre autres par la multiplication de ces pratiques. Mais cette avancée conceptuelle serait désastreuse pour les professionnels, et incidemment pour les citoyens, s’il fallait en conclure que toutes les pratiques en question sont équivalentes.

D’un autre côté, on ne peut établir une gradation explicite entre les formes les plus pures (totalement journalistiques) et les plus équivoques (vaguement journalistiques) tout en repoussant fermement les contrefaçons (pseudojournalistiques) qu’en fonction de leurs distances respectives par rapport à une caractérisation du journalisme qui puisse servir de repère. Donc une sorte de définition de référence.

Heureusement, ça devient plus facile si une telle définition n’est plus obligée d’englober rigidement chacune des pratiques consonantes et d’exclure la totalité de celles qui le sont moins. À partir du moment où ce qu’on cherche est un point de référence central plutôt qu’une frontière extérieure, il est même assez aisé de le repérer puisqu’il existe déjà plusieurs façons de le faire, a priori très différentes et pourtant fort cohérentes dans ce qu’elles désignent.

Au strict minimum, le journalisme est une représentation. Le mot a un sens parce qu’il évoque plus ou moins quelque chose pour la plupart des gens. Quoi donc ? Tout le monde le sait, voyons, sinon il faut aller plus souvent au cinéma. Non ! Pas ce cinéma-là : les journalistes ne se cachent pas aux toilettes pour mettre un survêtement et une cape rouge. Mais en général, même lorsque les réalisateurs exagèrent outrancièrement leurs travers ou leurs vertus, les films reflètent les propriétés typiques qui leur sont le plus souvent attachées, ce qui nous évitera de les passer en revue.

Ce n’est pas très scientifique ? Pas sûr. Les biologistes croient sincèrement que les canaris et les poules sont pareillement des oiseaux. Mais d’autres chercheurs ont démontré qu’en réalité, un moineau est plus oiseau qu’une poule. En faisant des expériences rigoureuses. Pas sur les volatiles, sur les gens : dans les tests de décision (ceci est-il un oiseau ?) les participants réagissent nettement plus vite pour les photos de merles que pour les poulets. À coup de centièmes de seconde en plus ou en moins, on peut même hiérarchiser les propriétés typiques des oiseaux, dont le fait qu’ils sont censés voler. Les autruches et les biologistes râleront s’ils veulent, c’est comme ça.

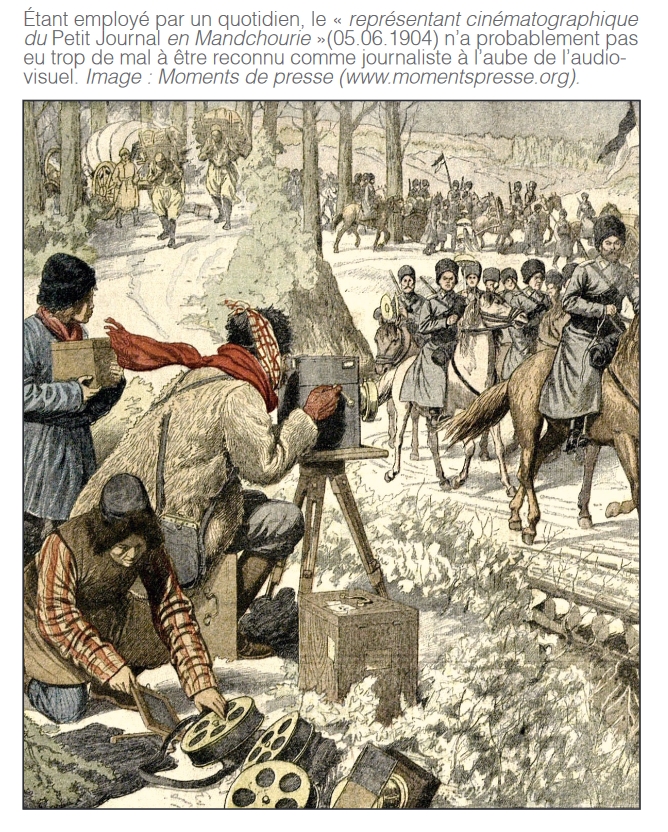

Et dans la culture populaire, les journalistes sont typiquement censés user leur téléphone et leurs chaussures à enquêter, ou bien trimbaler une guirlande d’appareils photo dans un pays exotique (une caméra peut faire l’affaire). Les critiques littéraires pourront toujours râler, c’est comme ça.

Qui devinerait donc le métier de Bette Davis, George Brent et Roscoe Karns dans Front page woman (1935)?

Évidemment, ça ne va pas bien loin, d’autant qu’une bonne partie du public persiste en même temps à englober parmi « les journalistes » les animateurs de talk-shows. Il n’en reste pas moins que la notion de typicité peut fournir un premier repère. Il est terriblement rudimentaire mais c’est au minimum un bon exercice d’échauffement pour s’extraire d’une approche définitoire binaire. Comme le remarquait Nathalie Heinich à propos d’un autre sujet (dont je n’ai aucune envie de me mêler) :

Cette difficulté à gérer mentalement la porosité des frontières me paraît provenir d’une troisième et dernière confusion : celle entre la notion de type et la notion de catégorie. Disons, pour aller vite que la pensée dominante – dans le sens commun comme dans le monde savant – est une pensée discontinuiste […] Or le monde réel, qui n’est pas le monde logique, se laisse beaucoup mieux décrire sur le mode continuiste du « type » en vertu duquel un objet s’approche plus ou moins de […] propriétés caractéristiques30.

Dans le cas du journalisme, on pourrait même creuser cette voie puisque la théorie des représentations sociales et celle des schémas cognitifs (deux façons disciplinairement éloignées de dire à peu près la même chose à propos de structures mentales fort similaires31) peuvent aider à différencier les propriétés les plus intimement associées à une représentation – son « noyau central » – et ses caractères les plus flous et les plus fluctuants. Mais les journalistes étant plus compliqués que les rouges-gorges, ça réclamerait beaucoup d’efforts pour un résultat de toute façon insuffisant : le journalisme ne se réduit tout simplement pas à une représentation…

– Bonimenteur que tu es ! Il est de plus en plus clair que tout ce babillage ne vise qu’à retarder le moment d’avouer que tu nous as menés en bateau.

Eh bien si c’est le cas, le seul moyen de le savoir est de continuer… Le journalisme, disais-je, ne se réduit pas à une représentation populaire, et pas même à une représentation professionnelle propre aux praticiens concernés, même si les tentatives de définition fondées sur les activités (comme celles du SNJ ou de la FPJQ) lui donnent certainement de la consistance.

Le journalisme, d’autre part et surtout, est une convention, laquelle renvoie à un petit lot de principes de référence. Bien entendu, il n’importe en rien de savoir si ces principes sont observés à la lettre. Je n’ai d’ailleurs jamais bien compris comment le serment d’Hippocrate (« je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera ; je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire ») pouvait procurer aux as du bistouri une voiture hors de prix ou une villa dans les Caraïbes. L’important est que ces principes soient assez explicites et largement revendiqués. Quels principes ? La beauté de la chose, c’est qu’ils sont de mieux en mieux identifiés, et qui plus est par des approches différentes.

La moindre d’entre elles n’est pas l’imposante étude de Kovach et Rosenstiel sur les éléments fondamentaux du journalisme. Pour autant, la manifestation la plus ostensible de ces principes se trouve comme on s’en doute dans les codes et autres énoncés déontologiques que l’on rencontre un peu partout. Au-delà des différences locales, un bouquet de règles assez similaires finit par former une sorte de tronc commun, en tout cas dans les pays démocratiques.

Même dans les autres, où les différences locales peuvent être abyssales, le même stock de base arrive on ne sait comment à pointer le bout de son nez. Les plus récentes Normes d’éthique professionnelle des journalistes chinois (2019) n’oublient pas de souligner d’abord que ceux-ci « doivent adhérer aux directives du marxisme-léninisme, de Mao Zedong […] et de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme […] être fidèle au Parti, à la patrie et au Peuple, unir en incarnant les propositions du Parti et en reflétant la voix du peuple ; unifier l’adhésion à l’opinion publique correcte [etc.]32 ». Mais malgré ce début prometteur, les choses dérapent bientôt avec des exhortations à « respecter le principe de vérité dans les reportages » et même à « faire de la vérité le principe vital de l’actualité », ainsi qu’à « s’efforcer d’obtenir les faits sur les lieux et en première ligne, persister dans des enquêtes et des recherches approfondies afin que les rapports soient véridiques, corrects, complets et objectifs ». Sans compter bien d’autres prescriptions qui ne surprendraient pas dans un code occidental, dont le désintéressement personnel, la stricte séparation de l’éditorial et du commercial ou la rectification rapide des erreurs. À dire vrai, le moyen de mettre simultanément en pratique le volet politique et le volet journalistique du code chinois m’échappe un peu. Mais même si les préceptes du second n’étaient pas tout à fait aussi sincères que je voudrais le croire, le simple fait que les censeurs chinois se soient sentis obligés de les embrasser montre à quel point ces universaux sont devenus indissociables du journalisme.

Le simple fait que les censeurs chinois se soient sentis obligés de les embrasser montre à quel point ces universaux sont devenus indissociables du journalisme.

La même année 2019, l’accouchement inespéré d’une « Charte mondiale » par la Fédération internationale des journalistes est un autre signe de l’urgence ressentie par tous (depuis le temps qu’on y parlait d’un texte universel sans trop y croire), mais aussi de la convergence des conceptions au sein d’une fédération qui se flatte de réunir des associations et syndicats de 140 pays.

C’est aussi ce qu’ont montré plus scientifiquement les enquêtes comparatives internationales consacrées aux praticiens de l’actualité. Comme le résume un expert en la matière, toutes ces études

ont trouvé des similitudes remarquables dans les conceptions du rôle professionnel, les opinions éthiques, les procédures éditoriales et les processus de socialisation des journalistes dans des pays aussi divers que le Brésil, l’Allemagne, la Tanzanie, l’Ouganda et les États-Unis […] Les valeurs d’objectivité et d’impartialité semblent s’être enracinées dans de nombreuses rédactions à travers le monde33.

Ainsi a-t-on assisté au renforcement constant d’une « culture professionnelle » où, si l’on adopte la posture surplombante de l’observateur critique, d’une « idéologie » partagée. Mark Deuze (qui préfère la seconde option) estime même que c’est cette idéologie qui répond le mieux à la question « Qu’est-ce que le journalisme ? 34». Il la résume en cinq thèmes – l’intérêt public, l’impartialité, l’indépendance, l’immédiateté et la conscience éthique – non sans souligner que c’est plus bien compliqué que ne le pensent les intéressés et que ça ne manquera pas de se compliquer encore plus à l’avenir. Ça, personne n’en doute.

Résumons. Il n’existe rien dans l’activité des journalistes, dans leurs canaux de diffusion ou dans leurs normes qui permette de les séparer de façon nette et indiscutable des autres utilisateurs de claviers MAIS il existe bien des typicités dans leurs activités et supports, et – plus important – dans les principes invoqués, dont l’ensemble forme un pôle de référence (un idéal-type, dirait Max Weber) qui permet de considérer une pratique comme foncièrement, un peu ou pas du tout journalistique. On pourrait préférer des critères binaires comme des cases à cocher, mais ça ne marche pas comme ça. On pourrait aussi préciser et hiérarchiser ces indices, d’autant que la prépondérance de certains saute aux yeux (le rapport à la vérité est visiblement le mâle alpha de la bande), mais à moins que je ne change d’avis on ne va pas faire ça ici : ce serait trop long. Et puis j’ai déjà dit que j’avais un problème avec le rangement. D’ailleurs, les propositions les plus mûries, dont celle de Kovach et Rosenstiel et celle de la CAJ, constituent déjà des points de départ substantiels, même si certains de leurs choix respectifs (probablement dus à leur perspective plus ou moins discontinuiste) pourraient certainement être débattus.

La génétique à la rescousse

Un doute subsiste pourtant : que l’on parle de Principes du journalisme (selon la traduction française des Elements of journalism de Kovach et Rosenstiel), de normes déontologiques, de culture professionnelle ou d’idéologie, on se réfère toujours à des valeurs35 : évoque-t-on là ce que le journalisme dit qu’il devrait être ou ce qu’il est effectivement ?

Le problème n’est pas nouveau. Il n’est même pas propre à ce métier (pour ne parler que de ce que je connais, plus d’une discipline universitaire s’autocongratule d’une rigueur épistémologique dont ses étudiants les plus perspicaces commencent à douter avant même leur doctorat). Et il n’est pas si gênant : tant que l’on revendique de tels principes et qu’on les applique plus ou moins – ainsi que le font la plupart des journalistes – ils conservent leurs vertus définitoires. Mais le plus important, c’est que la plupart de ces principes ne sont pas les inventions morales éthérées que l’on pourrait croire : loin de sortir de nulle part, ils plongent leurs racines dans la nature même du journalisme.

Pour le percevoir, il va falloir recourir à une définition de plus. Ce sera la dernière ici, promis (je me retiens36) et elle est parfaitement compatible avec les autres puisque ce ne sont jamais que différents angles pour examiner un même objet. Mais celui-là offre la meilleure vue à mon avis.

Bien avant d’être une représentation, avant d’être une convention, avant même de s’appeler comme ça, le journalisme est une offre discursive distinctive. À l’instar d’autres productions discursives comme la recherche scientifique ou la création littéraire, il n’existe qu’à partir du moment où il est publiquement diffusé. Quoiqu’il puisse se passer avant, ce n’est qu’une préparation virtuelle qui retournera dans les limbes si la publication ne lui donne pas vie. Tout le reste en découle : l’essentiel des critères que l’on cherche aujourd’hui était là à l’origine parce que cette offre devait nécessairement acquérir dès le départ une valeur identifiable face aux autres offres discursives – fictionnelles, savantes, officielles, distractives, religieuses, etc. – qui se disputaient le public disponible à l’époque. Les bases du journalisme ne sont pas nées d’une réflexion morale anxieuse mais de la différentiation concurrentielle d’un type de discours sur le monde.

Je ne vais pas trop développer la démonstration ici (je l’ai fait longuement ailleurs sous une forme plus conforme aux bons usages universitaires37) ni dresser à nouveau l’inventaire des engagements d’une étonnante modernité dont Théophraste Renaudot accompagnait la publication du premier journal francophone38 : recherche de la vérité (et promesse, en tout cas, de ne pas mentir), rectification systématique des erreurs, impartialité, posture de fact-checker (« empêche[r] plusieurs faux bruits qui servent souvent d’allumettes »), intelligibilité (« vous éclaircir ce qui est obscur »), utilité publique, qualité des sources (et confrontation entre elles), soumission aux impératifs de l’actualité, etc. Tout ceci visait non seulement à répondre aux attaques – étonnamment modernes elles aussi – qu’avait suscité la Gazette mais surtout à établir sa différence par rapport aux autres types de discours, notamment ceux des érudits mais aussi ceux des réseaux sociaux de l’époque (les « nouvellistes », pour la plupart amateurs, qui se réunissaient chaque jour pour échanger des potins qu’ils répercutaient à leurs followers).

Évidemment, tout n’y était pas : en 1631, Renaudot aurait par exemple éprouvé une petite gêne à affecter une indépendance scrutatrice vis-à-vis du pouvoir royal – ce que des ingénus déplorent parfois à quatre siècles de distance – ou à vanter les mérites du reportage de terrain. Et évidemment, ce qu’il imprimait était, disons, un peu en deçà de ce qu’il promettait. Mais enfin, de même qu’un ourson ressemble plus à un grizzli adulte qu’à un caneton ou un marcassin, les caractéristiques manifestées dès sa naissance par la presse francophone esquissaient bel et bien la spécificité génétique de cette offre discursive39. Examinant attentivement les Gazettes concurrentes de la période ultérieure, Anne-Marie Mercier-Faivre note aussi que « sous le gazetier anonyme apparaît plus souvent qu’on ne croit le journaliste moderne40 ».

Les traits les plus fondamentaux du journalisme sont apparus en même temps que le journalisme lui-même.

Tout ça n’a l’air de rien mais oblige à reconsidérer pas mal de choses. En particulier la croyance commune selon laquelle le rapport à la vérité impartiale serait une invention de la presse de masse du XIXe siècle, une sorte de mode récente, donc ni plus ni moins légitime ou durable que le journalisme doctrinal à laquelle elle succédait. Pour autant, on ferait peut-être trop d’honneur aux gazetiers francophones en les érigeant en sources et garants de supposées constantes fondamentales de cette offre discursive. Après tout, les bases du journalisme « moderne » nous viennent des pays anglo-saxons. C’est bien de là qu’elles ont d’abord surgi au XIXe siècle pour renverser le journalisme d’opinion, non ?

Non justement. Enfin si, dans leur version actuelle qui s’est d’ailleurs considérablement étoffée et approfondie depuis lors41. Mais pas vraiment si l’on se concentre sur le noyau de la chose : aussi curieux que ça puisse sembler, l’énorme différence des contextes culturels et politiques n’a pas empêché les créateurs des toutes premières gazettes anglaises de suivre la même logique que Renaudot, à la même époque que lui et pour les mêmes raisons. En Angleterre, deux siècles avant la découverte supposée des bases du journalisme contemporain, « le langage normatif de la vérité et de l’impartialité aida le journaliste à rationaliser le rôle du périodique d’actualité », souligne un spécialiste de la question :

Les éditeurs demandaient souvent aux lecteurs d’essayer de comprendre leur difficile tâche d’équilibrer des comptes rendus contradictoires sur des événements, de vérifier les faits allégués […] L’éditeur se donnait ainsi du mal pour rassurer le lecteur sur le fait que ses correspondants étaient fiables et que son journal faisait tout son possible pour éliminer les biais. Dans cette perspective, les éditeurs commencèrent à articuler une éthique de la pratique journalistique qui mettait l’accent sur l’impartialité, le récit de témoins non biaisés et l’importance des faits42.

Voilà, voilà… Même si certaines promesses plutôt ambitieuses (comme l’« objectivité ») ou certaines pratiques essentielles (comme le reportage) ont effectivement pris leur essor avec la presse de masse de l’ère industrielle, et d’autres par la suite (comme le recoupement), les traits les plus fondamentaux du journalisme sont apparus en même temps que le journalisme lui-même. Un peu pour la légitimité morale qui en découlait, mais surtout parce qu’ils étaient concrètement nécessaires à l’existence même du journalisme en tant qu’offre discursive identifiable.

À partir de là, celle-ci s’est très vite diversifiée, Renaudot lui-même ajoutant bientôt au journalisme factuel de la Gazette (hebdomadaire) le journalisme éditorialisant – ou « de commentaire » – des Relations des nouvelles du monde (mensuel). Mais avec du recul, il serait beaucoup plus avisé de considérer la multiplicité des positionnements du journalisme au fil du temps (depuis la superficialité distrayante du Mercure galant dès 1672, jusqu’à l’éloquence idéologique du XVIIIe siècle) comme ceux d’une balle de Jokari, qui peut tantôt s’éloigner tantôt se rapprocher de son piquet, mais qui lui reste liée tant que l’élastique ne casse pas. Auquel cas on peut toujours jouer, mais ce n’est plus du Jokari.

On comprend qu’à une époque où le jeu est devenu très compliqué à cause du tas de balles qui partent dans tous les sens, on puisse avoir envie de s’assurer que le piquet est bien fixé. C’est précisément ce qui explique le buissonnement actuel des tentatives syndicales, associatives ou autres pour l’examiner et le consolider. Et le fait que ces tentatives variées convergent tant suggère qu’il s’agit bien du même piquet.

Une relativité pas si floue

Nous voici donc rendus. On ne peut pas définir le journalisme de façon absolue, mais on peut fort bien le faire de façon relative, selon la distance observable entre ce qui est proposé et les principales propriétés de cette offre discursive, telles qu’elles sont largement revendiquées et lui sont génétiquement liées.

Bien sûr, ce n’est pas le genre de distance qu’on mesure avec une règle graduée. Dommage. Mais elle est assez aisément perceptible par les professionnels et même par les citoyens. Pas par tous, manifestement, mais certainement par la mythique « personne raisonnable » vers laquelle les magistrats se tournent si volontiers pour trancher des questions définitionnelles indécises (la pornographie, l’insulte, l’art, la tromperie, etc.).

Quant aux critères de cette évaluation, ils se bousculent à première vue, mais il semble décidément clair que la promesse de vérité trône au milieu avec son assistante, l’impartialité. Non seulement parce qu’elle distingue l’offre journalistique de beaucoup d’autres – la fiction, la propagande, etc. – mais aussi parce que des corollaires bien plus faciles à évaluer en découlent directement : le recoupement des faits, la confrontation des avis opposés, le désintéressement personnel, l’usage systématique du rectificatif, la proportionnalité du traitement, etc. Heureusement qu’ils sont là, car se référer simplement à « la vérité » serait bien trop ambigu pour être distinctif en soi (il est plutôt rare que des politiciens, des prédicateurs ou des publicitaires disent qu’ils s’en moquent). Ça serait surtout très imprudent, puisque cette chose molle est à peu près impossible à saisir fermement : elle se tortille tant qu’elle peut vicieusement se transformer d’une édition à l’autre (et même d’une heure à l’autre pendant un dépouillement électoral43).

Renaudot, qui était un malin, avait désamorcé le problème avec brio. En trois temps : d’abord l’engagement principiel envers la vérité, ensuite l’admission d’erreurs inévitables (d’où la promesse cruciale de les rectifier sans délai) et enfin le serment capital du journalisme, celui de ne pas mentir. Pas mal comme point de départ.

François Jost, qui en est un autre, monte la barre un peu plus haut :

Pour définir ce que doit être la vérité recherchée par le journaliste, la définition de l’assertion par la philosophie du langage est bien suffisante. Une assertion, selon John Searle, est un énoncé dont le locuteur doit se porter garant ou responsable de ce qu’il affirme ; pour lequel il doit être en mesure de fournir des preuves ou des raisons et, surtout, un énoncé auquel il croit. Ces trois « règles », ici brutalement résumées, permettent de distinguer entre rumeur, erreur et mensonge. La rumeur est un énoncé dont on ne connaît pas le locuteur qui en est à l’origine (c’est toujours « selon une source bien informée… ») : la première règle ne peut donc être remplie ; l’erreur contrevient à la deuxième règle de l’affirmation dans la mesure où le locuteur ne peut pas prouver ce qu’il affirme ; quant au mensonge, il est purement intentionnel, puisque le locuteur ne croit pas à ce qu’il dit et va donc à l’encontre de l’exigence de sincérité requise par la troisième règle44.

Pas mal non plus : la seconde condition évite à la troisième de laisser trop de champ à l’invocation romantique de la « sincérité » ou de l’« honnêteté » : aux Etats-Unis comme ailleurs, les illuminés de tout poil peuvent croire tant qu’ils veulent à ce qu’ils se racontent entre eux, ça ne suffit pas à en faire de la vérité (révérence gardée – ô combien ! – envers Hubert Beuve-Méry, la confiance qu’il plaçait dans l’honnêteté, propriété subjective, comme guide ultime du journalisme était étonnamment inconsidérée pour quelqu’un qui avait connu les « sincères » délires des plumitifs nazis). Sincérité, que de crimes n’a-t-on pu commettre en ton nom, et que de bêtises n’a-t-on en tout cas proférées (sauf dans le cas de Beuve-Méry parce que, bon, c’est quand même Beuve-Méry).

De toute façon, l’engagement de vérité, et surtout la petite gamme des normes techniques qui le manifestent concrètement dans le cas du journalisme, ont beau être le cœur de son identité discursive, elles n’en sont pas l’unique caractéristique. On y trouve, entre autres (on ne va pas s’éterniser) des considérations sur sa portée, qui s’expriment depuis la nuit des temps en termes d’« intérêt public » ou de service à la collectivité. Autolégitimatrices sans doute, comme le rabâche le refrain sceptique, mais tout de même consistantes en pratique et d’ailleurs partagées par les observateurs externes, y compris les plus critiques (reprocher aux journalistes de ne pas assez servir l’intérêt public, c’est consacrer ce paramètre).

De même que le journalisme militant – j’allais oublier d’en reparler – est censément « moins » du journalisme que sa version impartiale canonique45 et parfois beaucoup moins (même quand la cause est juste, il est difficile de servir deux maîtres sans que l’un n’en pâtisse), le journalisme spécialisé, qui touche des publics moins larges sur des sujets moins larges, est un peu plus éloigné de l’idéal type de ce métier que celui qui touche les grands enjeux de la société. C’est ce dont témoignent régulièrement les débats sur les aides à la presse. Ainsi que les juges, définiteurs suprêmes, qui accordent la plus grande importance à la vérification d’une information, mais aussi à son caractère d’intérêt public (ils n’ont même pas besoin de solliciter la « personne raisonnable » pour ça).

Même non spécialisé, le journalisme purement distractif ne semble pas non plus être au centre de la galaxie, quoique nul ne songerait à l’en expulser. Du moins tant qu’il prête allégeance aux méthodes et critères de véracité fondateurs, lesquels le distinguent des pièges à clics pseudojournalistiques.

D’un point de vue symbolique, cette allégeance est d’ailleurs un paramètre en soi : on ne peut pas être journaliste involontairement. D’excellentes gens peuvent produire des discours fiables et équilibrés sur le monde (narratifs, pédagogiques…) mais, comme le remarquait la CAJ, le journalisme est aussi « une discipline consciente d’elle-même ». Les actes journalistiques ne le sont qu’en se revendiquant comme tels, donc en se réclamant de cet ensemble de caractères communs même lorsqu’ils se positionnent à bonne distance de son centre.

Les principaux repères définitoires ne sont pas si nombreux, surtout si l’on constate que la moitié au moins se rattache au même groupe.

D’autres caractères contribuent bien entendu au modèle de référence, comme la professionnalité (les journalistes occasionnels le sont forcément bien moins), la pertinence (l’intérêt et la clarté du discours) et le rapport à l’actualité, moins obligatoire qu’on ne le dit parfois (ce n’est pas le fort des articles consacrés aux loisirs ou à la vie pratique), mais important quand même.

On devrait y ajouter la collecte sur le terrain (un utile ajout du XIXe), quoiqu’elle ne soit peut-être qu’un autre corollaire de la véracité, de même que l’indépendance (condition capitale pour assurer celle-ci), et bien sûr l’entité qui le diffuse (le média qui lui apporte ou non une crédibilité collective). Mais, même si j’en oublie sûrement, les principaux repères définitoires ne sont pas si nombreux que ça. Surtout si l’on constate que la moitié au moins se rattache au même groupe, celui de la fiabilité. Et a fortiori si l’on remarque à l’inverse que bien des règles déontologiques n’ont aucun rapport avec la question de sa définition.

C’est toute la différence, perturbante mais nécessaire, entre l’aspiration éthique ou les usages confraternels du journalisme et ce par quoi il se définit en tant qu’offre discursive. Autant d’aspects qui se recoupent souvent mais pas toujours : espionner des sources ou se moquer des conséquences de ce qu’on publie est sans doute indigne, et voler la place d’un confrère est assurément inamical, mais tout ça peut produire du journalisme quand même, contrairement à l’affabulation. Entendons-nous bien : je ne vois aucun inconvénient (au contraire !) à ce que des associations professionnelles expulsent des membres nauséabonds, mais ce n’est pas une raison pour confondre l’éthique professionnelle en général et les engagements définitoires en particulier.

Un berger qui maltraiterait ses chèvres produirait toujours du Roquefort, alors qu’un autre qui y mélangerait en douce du lait de vache n’en produirait plus[rectification]. L’un et l’autre méritent sans doute un type particulier de mûrissement en cave (avec des barreaux) mais pas pour le même genre de motif. J’ai bien vérifié : les règles de l’appellation Roquefort définissent en détail ce que les producteurs peuvent vendre sous ce nom, mais elles ne les obligent nulle part à être de bonnes personnes. Au passage, j’y ai aussi appris que Diderot et d’Alembert l’avaient proclamé « le roi des fromages ». Les Lumières marquent un point de plus. On y remarque en outre l’importance accordée à la tradition professionnelle des producteurs et à son ancienneté historique : Renaudot marque un point de plus.

Changeons-nous les idées

Je ne sais plus si je l’avais signalé, mais la soif de définition qui a saisi les journalistes ces dernières années relève moins d’une épiphanie éthique – même s’ils n’ont cessé de s’améliorer sur ce point – que de la nécessité de distinguer ce qu’ils produisent. C’est-à-dire ce à quoi ils s’engagent dirait Socrate. Les producteurs de Roquefort font ça avec le cahier des charges rigide qui leur permet de coller une étiquette sur leurs produits. Celui des journalistes est plus souple, graduel, mais il est quand même assez stable pour que l’on puisse s’y référer. C’est aussi simple que ça.

Tellement simple qu’on aurait pu s’épargner beaucoup de pages sur le sujet (ce qui aurait été dommage, chacun en conviendra). Il suffirait d’avoir envie de se changer les idées en famille. Pour choisir où et comment, on se retrouvera vite à compulser des articles de tourisme au lieu de travailler. Mais une fois éliminés ceux où des adolescents attardés font un aussi piètre usage des selfies que de la première personne du singulier et ceux des offices du tourisme et sites sociaux pour qui visiter la sempiternelle micro-brasserie locale promet un enchantement inoubliable, les autres textes sont curieusement proches. En fait, même un œil exercé échouerait souvent à relever des différences concrètes entre les articles publiés par des quotidiens et par certains blogs de voyage semi-professionnels. « C’est donc un continuum sémio-linguistique », pourrait glisser Jacobi. Plus que ça, Daniel : là, c’est même une similitude sémio-linguistique.

S’il existe une différence, elle n’est décidément pas dans les textes que j’ai sous les yeux. Donc, soit il n’y en a aucune et le journalisme n’existe pas, soit elle est ailleurs. En l’occurrence dans d’autres textes : ceux selon lesquels ils s’engagent. Car les blogueurs de tourisme ont aussi leur déontologie. Elle est certainement légitime, juste… différente. Réunis en 2014 pour un sommet international (assez facile à remplir si tout était gratuit pour les participants), les « délégués » ont convenu que « beaucoup des principes soulignés dans les différentes discussions devraient être incorporés dans un code universel », code dont ils ont publié les éléments sans tarder. Morceaux choisis :

Je m’attends à être payé pour mon travail, pas pour mes opinions […] Je m’engage à publier/diffuser de façon ponctuelle et professionnelle tout le contenu convenu […] Je m’attends à travailler avec des entreprises, offices de tourisme, agences publicitaires et de relations publiques et organisations touristiques, et j’attends de mon lectorat qu’il comprenne et accepte la dimension commerciale de cette relation […] (2014, p. 26)

Rien de vraiment réprouvable, à part la dernière phrase qui ferait rougir Tartuffe, mais on n’a pas besoin de sémio-linguistique pour remarquer à quel point ce texte-ci est différent de ceux qu’adoptent les journalistes. Franchement opposé, même. Une « personne raisonnable » en déduira judicieusement que les articles de presse sont a priori bien plus crédibles, donc que – toute chose étant égale par ailleurs – ils ont plus de valeur. Pourtant, le journalisme de tourisme n’est pas exactement considéré comme l’épicentre de la profession : outre qu’il est rarement en prise avec une actualité brûlante et que le recoupement des sources n’occupe pas trop de son temps, ses voyages (d’habitude un bon signe en termes de typicité) sont un peu trop souvent financés par les endroits qu’il présente. Bref, traiter d’un paradis tropical est sensiblement « moins » journalistique que parler d’un paradis fiscal, y compris si c’est la même île. Mais c’est néanmoins reconnu à juste titre comme du journalisme. Et la seule façon de l’expliquer, à moins que quelqu’un n’ait une autre idée (je serais curieux de voir ça…), réside dans l’allégeance à l’ensemble diffus d’engagements qui définit cette offre discursive et la distingue clairement sur ce point de celle des blogueurs. La même allégeance qui, à la télévision, distingue un journaliste d’un animateur parlant lui aussi de l’actualité. Dis-moi de quoi tu te réclames, je te dirai qui tu es46. Et de quelle oreille je t’écouterai.

« Qu’est-ce qu’un journaliste ? » Je dois à cette inusable question d’avoir appris à la fois comment on fait du Roquefort (je ne pensais pas que c’était si compliqué) et comment on définit du journalisme (je ne pensais pas que c’était si facile). En ce qui concerne le second, il suffit d’écarter l’espoir d’une délimitation tranchée couvrant tous les cas possibles. On jette ensuite un coup d’œil aux principaux traits par lesquels il tend à se présenter depuis l’origine (par la force des choses) et aujourd’hui dans le monde entier (par la force des choses aussi). Si on est quelqu’un d’ordonné, on les classe soigneusement, avec les indicateurs observables qui en découlent (sinon, des approximations devraient faire l’affaire). Il ne reste plus qu’à séparer47 aussi proprement que possible les normes essentiellement morales – ne pas les jeter : elles sont importantes par ailleurs48 – de celles qui, quoiqu’assez morales aussi, caractérisent le genre de produit que l’on met sur le marché et qui s’appelle du journalisme. On doit pouvoir faire tout ça dans sa cuisine le temps d’un après-midi pluvieux.

Quant à ceux qui protesteront sûrement (c’est une vieille tradition de ce métier), soit ils ne se distancient qu’en partie du référentiel central et ils n’ont guère de raisons de se sentir exclus, soit ils s’en éloignent beaucoup et on n’a guère de raisons de les inclure dans la conversation. Au bout du compte, il n’y avait peut-être pas besoin de débats aussi longs.

– Et d’un article aussi long ?

Si.

Bertrand Labasse est professeur à l’Université

d’Ottawa et professeur invité à l’École

supérieure de journalisme de Lille.

Rectification !

Je voulais bien sûr dire « brebis » mais je réalise trop tard que j’ai bêtement bêlé « chèvres » à la place (page D67). Ceci alors que je venais justement d’examiner les normes concernant le Roquefort… Je présente mes excuses les plus embarrassées à tous les moutons pour ce lapsus étrange : je ne crois pourtant nourrir aucun préjugé subconscient à leur encontre. Quant aux lecteurs non ovins, ils pourront accroître mon embarras en lisant ma chronique prophétique sur les erreurs idiotes dans le n°5 de cette revue (2020, p. D53-D65).

1Je crois…

2J’en cultive juste assez (plutôt communes, du reste) pour espérer me prémunir contre l’excès inverse du dessèchement rationaliste. Plus quelques autres légèrement moins consensuelles à la seule fin d’alimenter les joutes oratoires dans ma sphère privée.

3Ayant suivi et interrogé durant une quinzaine d’années près de 300 donneurs d’avis professionnels (universitaires, éditorialistes et spécialistes divers), il en a retiré plus de 80 000 prédictions, un bilan désastreux et quelques enseignements intéressants. En particulier le fait que la fiabilité de ces experts s’est avérée inversement proportionnelle à la force de leurs convictions et de leur confiance en leur jugement ou leur idéologie favorite (la justesse du groupe des plus assurés étant même inférieure au hasard). Mais, d’un autre côté, la carrière médiatique d’un intellectuel qui répondrait « c’est compliqué » ou « personne n’en a la moindre idée » à toutes les questions d’un animateur de télévision risque d’être assez brève.

4« [j]e ne dispute jamais du nom, pourvu qu’on m’avertisse du sens qu’on lui donne. […] c’est se jouer des paroles de dire que vous êtes d’accord à cause des termes communs dont vous usez, quand vous êtes contraires dans le sens », ironisait déjà Pascal (Les Provinciales, 1657, p. 6-7.)

5Il y avait là Neveu et Ruellan, si je me souviens bien, et je ne sais plus qui d’autre.

6À dire vrai, c’est plutôt approximatif puisque les technologies sont très différentes, mais on peut considérer qu’une Beta SP (analogique), dont les sept bons kilos ne tenaient pas vraiment dans une poche de jean, enregistrait l’équivalent de 720 x 576 pixels, soit 625 lignes en PAL, ce qui sauf erreur de ma part correspondrait au vingtième du format 4K actuel (3840 x 2160).

7Mis à part, bien sûr, la légère propension à l’indocilité que déplorait le général dans la citation qu’on lui prête trop généreusement. Profitons par ailleurs de cette note pour remarquer que le délicieux fromage de tête ne répond en rien à la définition d’un fromage, ce qui ne démontre pas que la définition est fausse mais au contraire que son nom est impropre.

8Platon, Gorgias (trad. Jacques Cazeaux), Librairie générale française , 1996, p. 8 et 43.

9On y trouve un ordre professionnel des acupuncteurs, des criminologues, des urbanistes, des conseillers d’orientation, des géologues, sans oublier celui des conseillers conjugaux et ceux d’une foule d’autres activités dont je n’arrive pas toujours à deviner ce que c’est.

10Aucune définition du journalisme n’a jamais empêché quiconque de s’exprimer par voie de presse dans un pays libre : si la question d’un « ordre » serait effectivement problématique – mais personne n’en veut, je crois – celle d’une reconnaissance plus ou moins symbolique des professionnels n’a rien à voir.

11Dont l’arrivée de nouveaux médias comme la télévision, qui ont donné bien des maux de tête à la commission française chargée d’attribuer les cartes de presse nationales, mais aussi des contestations sporadiques, comme celles de la contre-culture et du « nouveau journalisme » des années 1960.

12On pourrait pinailler en relevant des précédents limités (par exemple aux États-Unis un « Code d’éthique » adopté par l’association des éditeurs du Kansas en 1910 ou un « Credo » de la Fédération des associations de la presse d’affaires en 1913, etc.), mais la charte du SNJ est plausiblement la première qui ait eu une portée nationale, générale, et qui émane des journalistes eux-mêmes.

13Comme l’illustrait, encore un peu plus haut, le tumultueux congrès breton d’un autre syndicat.

14Bill Kovach et Tom Rosenstiel, Principes du journalisme, Gallimard, 2014, p. 15-16.