|

Nouvelle série, n°8-9

2nd semestre 2022 |

|

||

|

RECHERCHES |

||||

|

TÉLÉCHARGER LA SECTION |

SOMMAIRE |

TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |

||

Produire l’information au gré des plateformes numériques et de leurs algorithmes : le cas des vidéos d’actualité

Thomas Jaffeux, Université Paris 2

Résumé

Cet article propose de caractériser, par l’étude de la production de vidéos d’actualité, la relation des médias traditionnels aux plateformes numériques. À partir d’entretiens avec les acteurs de la filière, d’observations participantes, et de l’analyse d’une base de données de 9313 contenus, nous appuierons l’hypothèse d’une dépendance limitée à ces intermédiaires et d’une influence marginale sur les pratiques. Après avoir décrit la place des plateformes dans les stratégies des médias en ligne, nous détaillerons le rôle nécessaire, donc contraignant, de Google, et enfin, le rapport de force direct, bien que contingent, avec les autres acteurs.

Abstract

By studying the production of news videos, this article proposes to describe the relationship of traditional media with digital platforms. Based on interviews with actors in the sector, participant observations and the analysis of a database of 9,313 contents, we support the hypothesis of a limited dependence with these intermediaries and a marginal influence on practices. After explaining the place of platforms in the strategies of online media, we detail the necessary, and therefore constraining, role of Google, and finally, the direct, albeit contingent, power relationship between them and the other actors.

DOI : 10.31188/CaJsm.2(8-9).2022.R139

L

ongtemps, les médias se sont adressés directement à leurs publics, lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, assemblés en nombre derrière les gazettes, transistors, et autres tubes cathodiques. Cette relation, bien que médiée par des dispositifs techniques sous-tendant les modes d’action, a permis aux médias d’imposer des tarifs publicitaires relativement élevés au marché et de décider seuls des modalités de production de l’information (Nieborg, Poell et al., 2019, p. 90). La migration d’une partie des pratiques informationnelles en ligne au début des années 2000 s’est accompagnée de divers tumultes pour les entreprises médiatiques. Sur un web alors empreint d’utopies, la gratuité et la libre circulation de l’information étaient la règle (Proulx et Goldenberg, 2010, p. 504). Le développement des réseaux publicitaires et la généralisation des cookies ont donné la possibilité aux annonceurs de toucher des audiences atomisées et autonomes sur d’autres espaces que les sites média (Napoli, 2010, p. 7). De nouveaux intermédiaires ont occupé une place croissante dans cette relation, les portails d’actualités se sont vus progressivement concurrencés par le moteur de recherche Google, les réseaux socionumériques Facebook et Twitter, ou encore l’agrégateur vidéo YouTube. Alors que les premiers reprenaient presque à l’identique les dépêches d’agences de presse, ces acteurs se sont mis à assurer un travail « d’infomédiation » (Rebillard et Smyrnaios, 2010, p. 165), c’est-à-dire une « activité d’appariement, outillée par l’informatique, entre des contenus produits par des tiers et des demandes individualisées incluant la prise en charge des modalités techniques de circulation en ligne et d’assemblage éditorial des éléments concernés » (Rebillard et Smyrnaios, 2019, p. 258). En agrégeant les productions informationnelles et en fédérant de larges audiences, ils ont pu capter la majorité des revenus publicitaires qui s’étaient déplacés sur le web (en France en 2018, Google et Facebook représentaient 70 % du total des recettes1).

Ces acteurs aux caractéristiques communes peuvent être qualifiés au sens de Poell, Nieborg et Dijck (2019, p. 3) de plateformes. En effet, leurs infrastructures, « (re)programmables » selon les priorités stratégiques du moment, permettent d’orienter à leur guise les « interactions personnalisées entre utilisateurs finaux et complémenteurs ». Essentielle à leur bon fonctionnement, la collecte des données est quant à elle « organisée et systématique », tout comme « son traitement algorithmique, sa monétisation, et sa circulation » (Poell, Nieborg et al., 2019, p. 3). Bien que les relations entretenues avec les médias relèvent théoriquement d’une coopétition – coopération sur les contenus et l’audience, concurrence pour la publicité (Rebillard et Smyrnaios, 2010, p. 171) – ; dans les industries culturelles et médiatiques, le système de distribution détermine ce qu’il est apte à recevoir. Dès lors, les plateformes ne se contentent pas d’héberger, elles déploient des stratégies de « méta-éditorialisation » et absorbent le travail réalisé par les médias (Sonet, 2021, p. 23).

Les travaux de Grewal sur la notion de « norme » (standard) éclairent ce rapport de force asymétrique (2008, p. 20-23). L’auteur en distingue deux, non exclusives, susceptibles de produire différentes formes de pouvoir : les normes dites « de médiation » et « d’adhésion ». La première renvoie aux conventions communes qui gouvernent l’exercice d’une activité. Un média qui souhaite diffuser ses contenus sur Facebook doit nécessairement s’inscrire, créer une page, et poster. Il s’agit d’une norme d’accès formelle, les règles sont clairement établies et connues, la présence des médias dans l’espace des plateformes résulte donc d’un calcul rationnel avantages/coûts. Plusieurs études ont cherché à qualifier cette relation (Smyrnaios et Rebillard, 2009 ; Newman, Fletcher et al., 2016 ; Bell, 2016) ; Nielsen et Ganter (2018, p. 1607) ont ainsi montré que l’ensemble des choix opérés par les médias s’inscrivent dans des temporalités différentes. À court terme, une volonté de monétiser leurs productions, générer du trafic vers leurs sites web et toucher de larges publics. Cet aspect est notamment visible quand une plateforme voit le jour, les médias sont encouragés à saisir l’opportunité de s’adresser à des publics plus jeunes en développant avec elle de nouveaux formats. Ils sont alors confrontés à la « peur de rater quelque chose » (Nielsen et Ganter, p. 1610) et ne pas agir pourrait les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de médias concurrents. À plus long terme, ils craignent de distribuer leurs productions sur un canal de communication qu’ils ne maîtrisent pas, d’être relégués au rang de simple apporteur de contenus, ou même, de voir leur identité éditoriale disparaître (Nielsen et Ganter, p. 1614). La relation dépeinte ici n’est pas contraignante, mais dans une certaine mesure, choisie par les médias.

La deuxième norme établit les critères qui donnent accès à un ensemble d’acteurs et permettent de communiquer avec eux. Relativement peu traitée dans les recherches récentes sur le sujet, il s’agit des prérequis que doivent respecter les médias pour que leurs contenus soient diffusés sur une plateforme (durée, définition, thématiques, texte, etc.). Ce clair-obscur est organisé par des algorithmes chargés d’identifier les publications dignes d’être rendues visibles, et celles qui doivent rester hors de vue (Bucher, 2018, p. 16). En privilégiant certains aspects des contenus, ils opèrent un tri et agissent comme des outils de gouvernance capables d’orienter les modalités de production (Poell, Nieborg et al., 2019, p. 8). Les critères que doivent prendre en compte les médias sont sibyllins, changeants, à la fois expliqués et déduits, les plateformes se contentant en général de communiquer de grandes règles à suivre. Ainsi, les entreprises médiatiques sont incitées, directement ou indirectement, à se conformer à la « norme de publication » en vigueur (Sire, 2015, p. 221) et à « se tourner en direction des algorithmes » (Gillespie, 2014, p. 19) pour que leurs contenus puissent être vus des publics. En découle un effet « isomorphique » sur les organisations, contraintes d’adopter les valeurs et priorités erratiques des plateformes (Dijck et Poell, 2013, p. 5 ; Napoli, 2015, p. 3 ; Caplan et Boyd, 2018, p. 2). Dans cette situation, la dépendance est complète, et l’incertitude maximale quant aux résultats de leurs actions.

Objet d’étude et méthodologie

Ce texte vise à comprendre comment les plateformes numériques se placent, au travers d’un « travail discursif » – dit et non dit – (Gillespie, 2010, p. 349), comme des intermédiaires nécessaires aux médias traditionnels pour s’adresser à leurs publics, et se faisant, aiguillent dans le sens de leurs intérêts la production de vidéos d’actualité. Plus précisément, nous nous sommes demandé dans quelle mesure les caractéristiques techniques des vidéos (durée, format, etc.), leurs composantes éditoriales (introduction, thématique, etc.), et les éléments textuels qui leur sont associés (titres, descriptions, etc.), sont contraints par le rapport de force a priori déséquilibré entre ces acteurs. Nous faisons l’hypothèse que plus un média est dépendant d’une plateforme en termes de trafic et de revenus publicitaires, plus il orientera sa stratégie de production vidéo en direction de ses algorithmes.

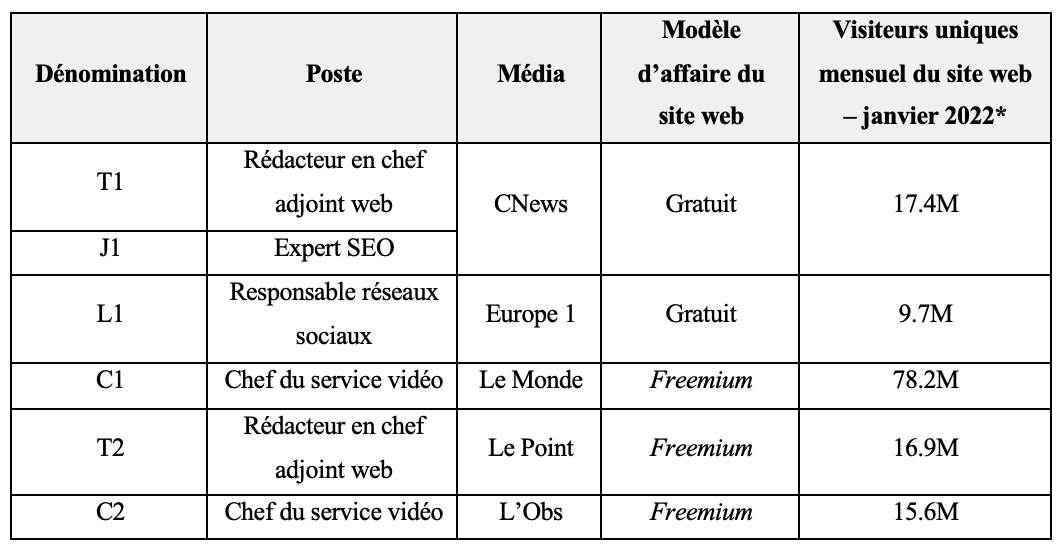

Pour répondre à cette interrogation, nous avons adopté une méthodologie mixte mêlant des approches qualitatives et quantitatives. En janvier 2022, six entretiens semi-directifs ont été effectués avec des personnes occupant des fonctions éditoriales, relatives à la gestion des réseaux socionumériques et au référencement, dans cinq entreprises (Table 1). Afin d’étayer nos résultats, nous avons réalisé en mai 2022 des observations participantes dans les services vidéo du Monde, de L’Humanité, et du Point. Nous avons complété ce matériel par l’étude de 9313 vidéos postées par douze médias français en septembre 2021 : trois radios, trois chaînes TV d’information, et six médias de presse écrite2.

Ce corpus a pu être constitué par l’entremise de Dailymotion qui nous a donné accès à une portion congrue de sa base de données. Cette entreprise, en plus de posséder une plateforme d’agrégation regroupant environ 140 millions de contenus, possède son propre service de lecteur vidéo. Mis gratuitement à disposition des entreprises médiatiques afin qu’ils puissent diffuser leurs productions sur leurs sites web, il implique en contrepartie qu’ils rendent disponibles leurs contenus sur www.dailymotion.com (accords contractuels). Ainsi, lorsqu’un journaliste désire intégrer une vidéo à un article, il la télécharge sur la plateforme (uploaded) et récupère un lien d’intégration qu’il ajoute ensuite dans le corps de son texte (embedded link). Par ce biais, et en employant le langage de requête informatique SQL (Structured Query Language), nous avons pu rassembler diverses informations sur chaque contenu diffusé : son identifiant, celui de son propriétaire, son nom d’utilisateur, la manière dont il a été téléchargé, le moment, s’il est monétisable, sa durée, son titre et sa description. Les trois premières catégories ont permis de vérifier l’origine des vidéos, les trois suivantes d’être certain de comparer des éléments similaires. L’analyse a donc essentiellement porté sur le nombre de contenus publiés, leurs durées, et les informations textuelles liées.

Notre étude se décline en trois parties. Après avoir dessiné à grands traits le paysage informationnel dans lequel se situent les médias, en insistant sur la place des plateformes dans leurs modèles d’affaires, nous présenterons les modalités de production des vidéos d’actualité et l’influence directe de Google sur celles-ci, avant de détailler les relations ambiguës des médias aux autres plateformes, dotées d’un pouvoir limité sur leurs actions.

Table 1. Caractéristiques des personnes interrogées et des médias (*estimations – www.similarweb.com)

La place des plateformes dans les stratégies de diffusion des entreprises médiatiques

Le tournant du web dit « 2.0 » au début des années 2010, faisant la part belle aux pratiques amateurs et à la participation utilisateurs (Flichy, 2010), a favorisé l’apparition d’un « maelström fait de production, de surproduction, de co-production et de re-production des contenus numériques » (Paquienséguy, 2011, p. 7). Peu à peu, l’attention des internautes s’est déplacée vers les plateformes, infomédiaires devenus des voies d’accès privilégiées à l’actualité en ligne. Dans cet environnement informationnel, les médias se sont trouvés dans l’incapacité de réserver la diffusion de leurs contenus aux seuls espaces sous leur contrôle, leurs sites web et applications mobiles. Ainsi, en 2014, environ 40 % de leur trafic était issu du search de Google et des réseaux socionumériques (Nielsen et Ganter, 2018, p. 1601). La création en 2015 de nouveaux services « natifs3 », concurrençant ceux « reliés » qui dirigeaient vers les sites des médias, a offert la possibilité de consommer gratuitement les productions sur les plateformes (Rashidian, Brown et al., 2018, p. 63). Alors qu’on aurait pu s’attendre à une baisse du trafic dirigé vers les sites médias, l’inverse s’est produit, en 2018 Google et Facebook drainaient respectivement 49 % et 29 % des visites, soit plus du trois quarts du trafic total (Mattelart, 2020, p. 36).

Qu’en est-il aujourd’hui ? Bien que le nombre d’entreprises interrogées ne permette aucune généralisation, il semble que la place des différentes plateformes dans les stratégies médiatiques soit très inégale. Ainsi, le trafic généré par les médias traditionnels sur les réseaux socionumériques Facebook, Twitter et l’agrégateur vidéo YouTube apparaît relativement bas, en dépit de communautés considérables :

Les réseaux sociaux, on pourrait penser que ça représente plus que ce qu’on fait en termes de résultats […], mais notre trafic c’est 80 % du SEO4, 10 % du direct, et les 10 % qui vont rester, ça va être un peu éparpillé entre les autres plateformes. (J1, CNews)

On n’est pas aussi dépendant des réseaux sociaux que d’autres sites d’actu, c’est environ à 5 % du trafic, voire un peu moins. Un dixième de l’audience par jour vient de nos abonnés […] tout le reste c’est de la recherche organique, c’est Google. (T2, Le Point)

Dans l’éventualité où la consommation de contenus sur les plateformes se serait accentuée, ce faible trafic aurait pu être compensé par des revenus publicitaires en hausse. Pourtant, même dans le cadre de relations contractuelles, ce ne semble pas être le cas :

YouTube, ça nous rapporte moins de 10 000 euros par mois, Facebook encore moins. […] C’est cool d’avoir quelques milliers d’euros en plus, mais ce n’est même pas 10 % du budget du service mensuel. C’est du bonus, la stratégie de la direction, elle n’est pas là. (C1, Le Monde)

On n’a jamais eu de revenu, ou quasiment pas. À une époque, on a fait un test, un partenariat du groupe avec Facebook, où chaque émission devait publier ses vidéos […]. On s’est rendu compte que ça nous coûtait plus cher de prendre un pigiste pour les monter, que ce que ça rapportait. (T1, CNews)

Le trafic et les revenus n’étant pas au rendez-vous, quelles raisons poussent les médias à figurer sur des espaces où ils ne régissent ni les conditions de visibilités des vidéos ni leurs relations aux publics ? Stratégies éditoriales et marketing se confondent, les différentes plateformes sont envisagées par les acteurs comme des supports de « signalisation » de leurs offres informationnelles (Joux, 2017, p. 129). À court terme, en multipliant leur présence sur plusieurs d’entre-elles, ils visent à attirer les publics vers leurs sites web et applications mobiles, espaces propriétaires où ils dirigent seuls l’éditorialisation, la prescription et le financement des contenus. Une distinction doit être opérée ici entre les médias dont le modèle d’affaires repose exclusivement sur la publicité (CNews, Europe 1), et ceux, hybrides, qui bénéficient également des abonnements (Le Monde, Le Point, L’Obs) :

Notre idée ce n’est pas de mettre des vidéos gratuites sur YouTube ou Facebook, mais de faire venir du trafic sur le site, parce qu’on sait le monétiser en termes de publicité display et vidéo. (T1, CNews)

On a un objectif d’audience donc il faut essayer de donner envie aux gens de venir sur le site pour qu’ils installent l’application, et qu’ils aient envie de s’abonner. Il y a une grosse logique d’abonnement. (T2, Le Point)

À plus long terme, il s’agira d’être présents sur toutes les plateformes qui agrègent un nombre conséquent d’utilisateurs afin de faire connaître la marque média à des publics plus larges que ceux déjà acquis sur le site ou l’application :

La vidéo, on en a besoin pour les grosses plateformes, pour aller toucher énormément de gens. Et c’est pour ça que la direction est très contente qu’on ait 1,2 million d’abonnés sur YouTube […]. L’idée c’est de montrer la marque Le Monde. (C1, Le Monde)

Au regard des stratégies des acteurs, on comprend que les plateformes, malgré leur place d’intermédiaire dans la relation des médias à leurs publics, agissent comme des gatekeepers de « second ordre » (Nielsen, 2016, p. 81-96). Certes, elles décident par le biais de leurs algorithmes de l’intérêt des contenus, mais le tri opéré porte sur une portion réduite des productions. Les médias déterminent au préalable les vidéos à valoriser selon leurs propensions à générer de l’interaction, des revenus ou du trafic. L’articulation de ces trois critères permet d’arrêter les « sujets à fort potentiel » qui seront mis en ligne sur chacune des plateformes (T2, Le Point). Dans les rédactions, les choix de diffusion sont également structurés par l’ordre de priorité symbolique5 qui prévaut. En général, les vidéos d’actualités dites chaudes, qui nécessitent un travail journalistique rapide, suivent un objectif de visibilité et « d’occupation de l’espace » en ligne. Dans la mesure où les thématiques abordées bénéficient pendant un court laps de temps d’une forte attention, les médias cherchent à se rendre visibles sur la majorité des plateformes. A contrario, les vidéos d’actualités froides, qui s’inscrivent dans une temporalité longue (enquêtes, exclusivités), sont postées selon une logique plus sélective. Elles apparaissent dans un premier temps sur le site web du média, avant de se retrouver sur YouTube, puis de façon contingente et adaptée, sur les réseaux socionumériques. Dans ce dernier cas, les médias suivent un objectif de trafic et peuvent promouvoir financièrement (sponsoring) une vidéo courte ou un post relié renvoyant à celle du site. L’information se trouve alors parée d’un statut ambivalent, à la fois contenu informationnel et publicitaire.

Parmi les plateformes citées, toutes n’ont pas une place équivalente dans les stratégies des acteurs. Alors que Facebook et YouTube sont considérés pour leur aspect communautaire et l’accès qu’elles offrent à de larges publics ; Twitter est intéressant « pour sa street cred, même si le trafic créé est… lilliputien » (C1, Le Monde). À la dimension sociale s’ajoute un pouvoir supposé de mise à l’agenda, susceptible de donner davantage d’échos aux vidéos et à leurs marques médias, car « si tu es retweeté ou commenté par un journaliste, par ricochet peut être que ton article va émerger dans des communautés et créer du débat » (C1, Le Monde).

Des modalités de production spécifiques

On l’a vu, le rapport de force avec certains acteurs ne paraît pas complètement déséquilibré. Alors que la diffusion de vidéos d’actualité sur telle ou telle plateforme résulte de choix stratégiques, Google, indispensable levier de visibilité et de trafic, semble seul pouvoir faire agir les médias dans le sens de ses intérêts. En effet, les éditeurs sont encouragés à suivre ses recommandations sur les formats de documents, textes et métadonnées pour être correctement référencés. De cela va dépendre la circulation des informations sur le web, leur nature, voire, in fine, « la construction sociale du fait d’actualité » (Sire, 2015, p. 221). Dans cette situation, la gouvernementalité numérique6 ne s’exerce pas par contrainte, mais « incitation » (Badouard, Mabi et al., 2016, p. 3). Cette configuration de l’environnement informationnel étant commune à tous médias étudiés, nous pouvons nous demander si les équipes vidéo partagent les mêmes caractéristiques organisationnelles, et si leurs pratiques sont homogènes.

Figure 1. « Bibliothèque publicitaire » Facebook Le Monde

Typologie des productions

L’organisation de la production vidéo dans les rédactions web paraît sophistiquée tant les équipes engagées sont importantes. Au nombre restreint de journalistes permanents, deux à dix par média, s’ajoutent les pigistes dont la présence varie suivant les projets, et de manière plus sporadique, les motion designers, graphistes et monteurs, tous invités à participer aux phases de conception, de la première réunion éditoriale à la dernière étape de validation prépublication. Bien que les effectifs soient proches quantitativement, les fonctionnements observés divergent selon qu’on s’intéresse aux rédactions radio, télé, ou de presse écrite. Nous avons pu distinguer trois grandes catégories non exclusives de vidéos d’actualité, chacune répondant à une organisation particulière : les vidéos d’actualité « internes », « externes partagées » et « externes propriétaires ».

La première porte sur les informations tirées de l’activité interne de médias originellement audiovisuels, c’est-à-dire des directs TV et radio. Il s’agit de la « découpe vidéo de l’antenne, des passages avec les invités et des débats […] en petits extraits de trente secondes, une, deux ou trois minutes » (T1, CNews). Comme les programmes se succèdent sans interruption, des équipes sont constamment présentes pour assurer des « shifts le matin et le soir, sept jours sur sept » (L1, Europe 1). La division du travail est stricte, on trouve d’un côté les « dérushers qui vont regarder la TV, prendre des morceaux, et balancer les vidéos » (T1, CNews), de l’autre les journalistes chargés d’écrire les textes qui accompagneront les contenus sur le site web. Plus largement, la production s’inscrit dans les relations de pouvoir et d’influence qui ont cours dans un média. Puisque les vidéos sont les « traces qui restent des différents programmes » (T1, CNews), les acteurs concernés dans et en dehors des rédactions ont des attentes à propos de leurs diffusions. Les rédacteurs en chef et directeurs de programme désirent « qu’on parle de leurs émissions » (L1, Europe 1), les journalistes veulent « entretenir leur carnet d’adresses », et les invités « faire leur promo » (T1, CNews). De fait, les vidéos sont mises en ligne alors même que les équipes savent « qu’elles ne marcheront pas » sur les plateformes (T1, CNews). Leur distribution ne répond pas toujours à des objectifs établis, les volontés individuelles, constitutives du « construit organisationnel » qui caractérise les entreprises médiatiques, déterminent aussi leurs choix stratégiques (Crozier et Friedberg, 1977, p. 58).

La deuxième catégorie a trait aux vidéos qui proviennent de sources extérieures aux médias tels que les réseaux et applications socionumériques (Twitter, Snapchat, Telegram), ou les grossistes en informations brutes que sont les agences de presse (AFP, Reuters, AP). Bien qu’elles puissent nécessiter un travail de vérifications, ces vidéos d’actualité sont qualifiées de « partagées », car théoriquement à disposition de l’ensemble des médias. À différentes fréquences, tous sont amenés à publier ces contenus sur leurs sites web. Dans ce cas, les tâches attribuées aux journalistes dépassent la seule fonction rédactionnelle, les « documentalistes » sont chargés de trouver les images qui conviennent et ceux dits de « desk » doivent gérer « le montage, le motion design […] et écrire le papier qui accompagnera la vidéo » (C2, L’Obs). Cette catégorie est marquée par un impératif de vitesse, attribut indispensable pour « rafler la mise dans la course à l’audience » en ligne (Bougnoux, 2019, p. 91). Contrairement aux textes qui peuvent sans cesse être révisés et remis en circulation sur le web (Nieborg, Poell et al., 2019, p. 94), les vidéos sont « finies ». C’est pourquoi à l’instant où une actualité sort, une première version écrite de l’article est rapidement mise en ligne afin qu’il ne soit pas « noyé par tous les sites qui vont traiter le sujet » (T1, CNews), dans un second temps la vidéo est ajoutée, puis, le tout est complété par des hyperliens et des mentions.

La troisième catégorie est moins attachée à une forme d’urgence que les deux précédentes. Elle porte sur les contenus qui résultent d’un long travail de production (reportages au long cours, décryptages face caméra), qui peuvent « être liés à l’actualité, mais [pour lesquels] il faut plus de temps » (C2, L’Obs). Les journalistes ne sont pas cantonnés à l’écriture, ils réalisent les vidéos, comme leur titre de journaliste reporter d’images (JRI) l’indique. Il ne s’agit pas ici d’une reprise d’un contenu déjà produit par le média (première catégorie), mais d’une réalisation ad hoc, exclusivement pensée pour une diffusion web. Dans ce processus, différentes personnes externes au média peuvent intervenir, techniciens, graphistes, mais aussi chercheurs. Les enquêtes de type OSINT (« open source intelligence ») sont des exemples archétypaux de cette catégorie. Construites à partir de photos et vidéos disponibles en ligne, d’images satellites, de données et de métadonnées, elles nécessitent un important temps d’investigation (Roumanos, 2021, p. 46). Seuls les médias de presse écrite ont évoqué ce type d’actualité.

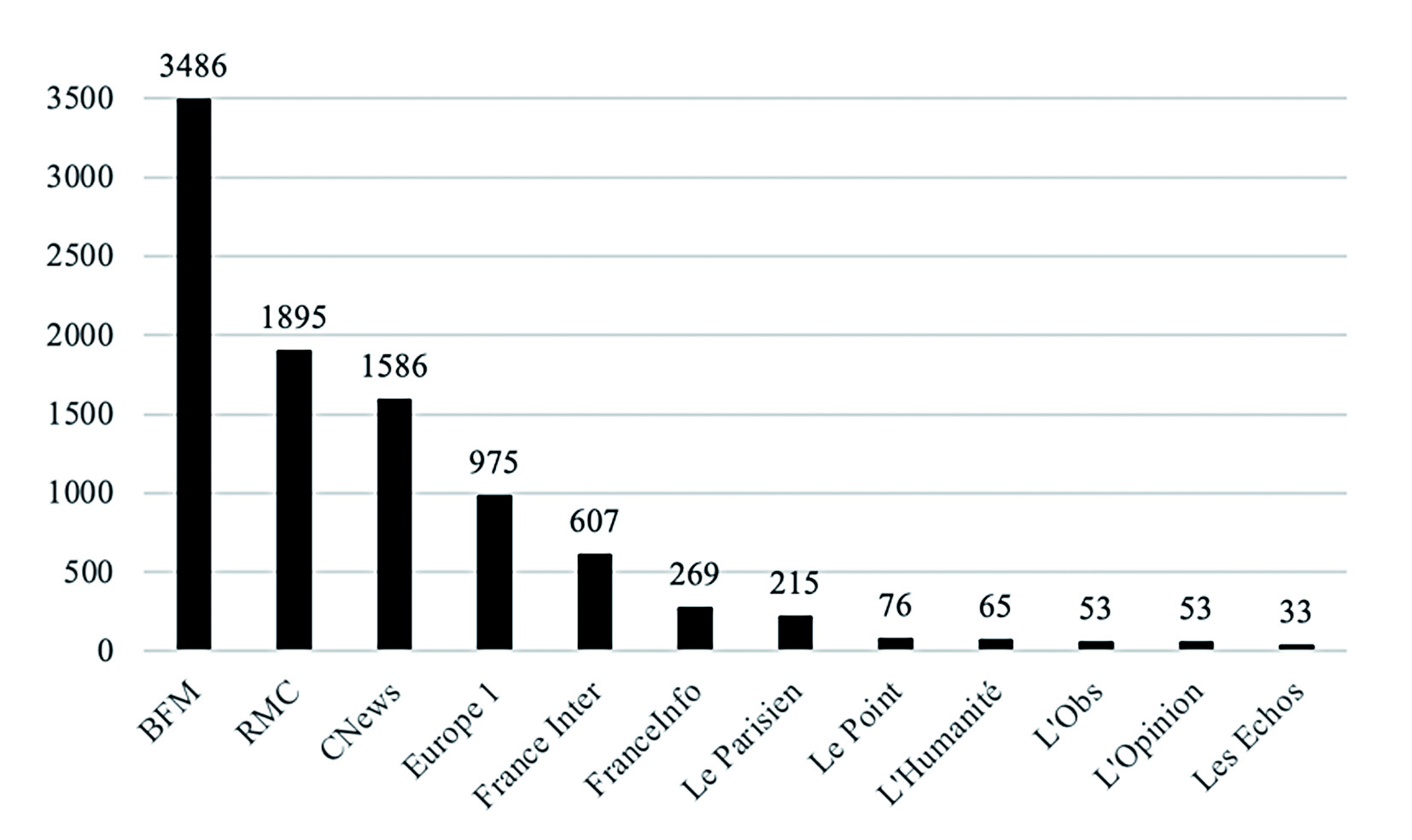

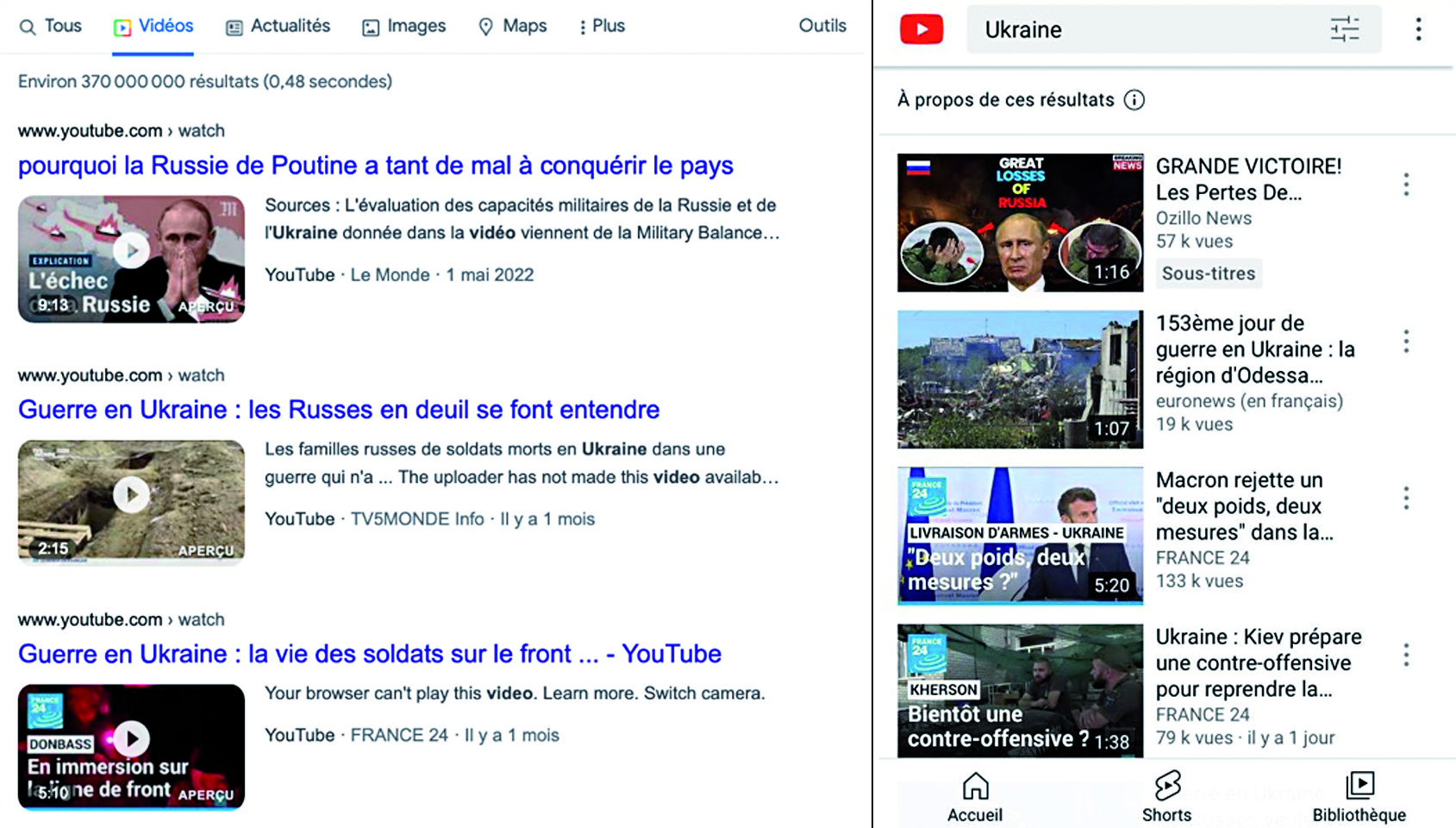

On saisit en examinant le nombre de contenus postés, l’impact des choix de gouvernance7 sur la production. En effet, les « actifs d’investissement » (Attias, 2008, p. 516) des entreprises étudiées, c’est-à-dire leurs capacités d’édition vidéo, diffèrent beaucoup. Ainsi, les médias TV et radio qui disposent par leur métier de moyens humains et techniques importants, comptent pour 57,3 % et 37,3 % des contenus mis en ligne (5341 et 3477 vidéos). A contrario, la presse écrite, moins bien dotée, ne représente que 5 % (495 vidéos). À titre d’exemple sur la période étudiée, BFM a posté 3486 vidéos, contre seulement 53 pour L’Opinion et 33 pour Les Echos. La quantité de contenus peut aussi être mise en lien avec les différents modèles d’affaires. Étant donné que les sites web TV et radios dépendent principalement des revenus publicitaires, nous pouvons supposer qu’ils produisent et diffusent en quantité afin de générer davantage. Les entreprises de presse écrite ayant, elles, opté pour une stratégie hybride dans laquelle l’abonnement occupe une place centrale, sont susceptibles de produire à un rythme moindre.

Figure 2. Nombre de vidéos mises en ligne

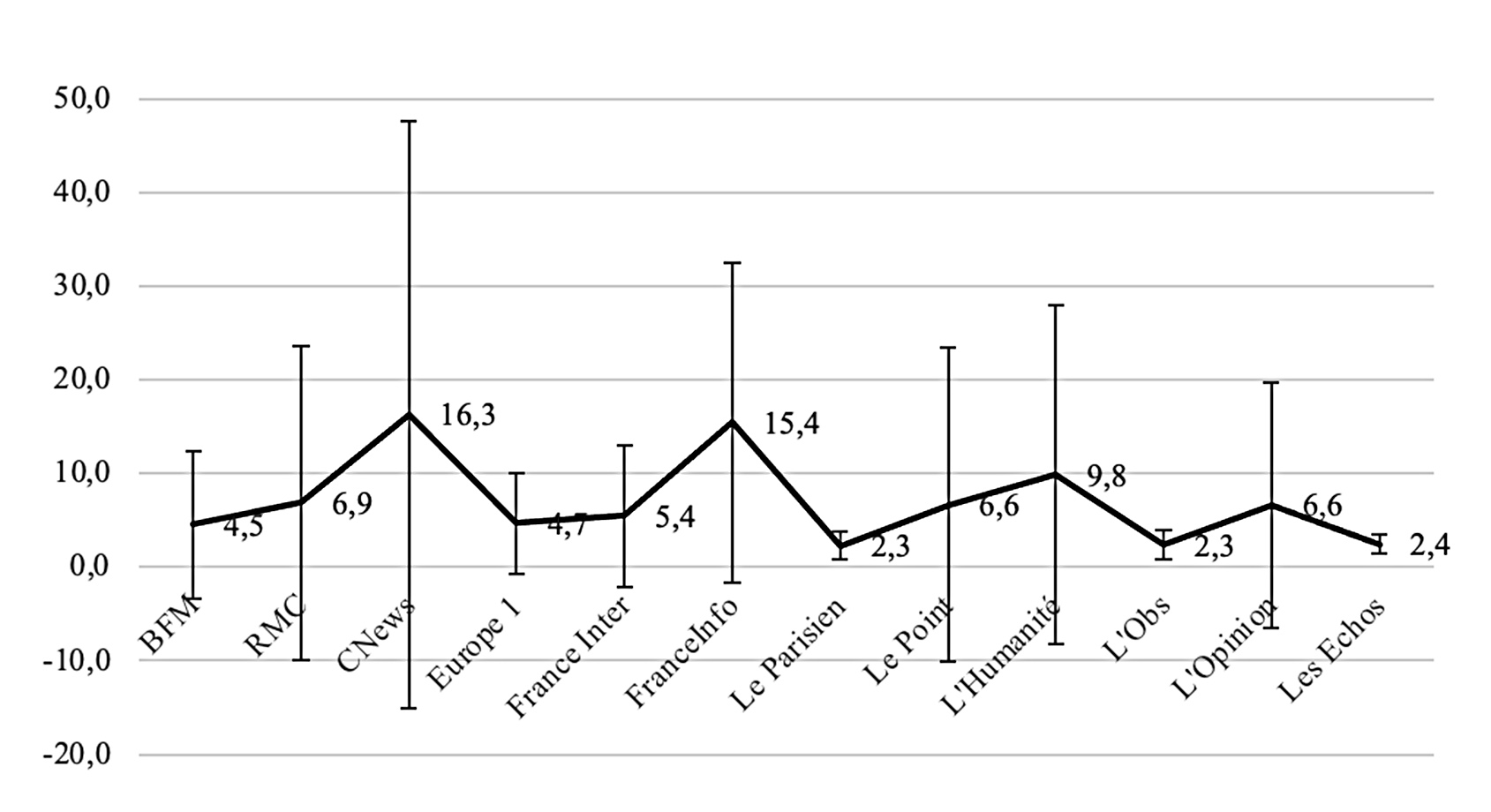

Figure 3. Durées moyennes des vidéos et écarts types

Lorsqu’on se penche sur la durée des contenus, on saisit également l’intérêt de considérer les catégories d’actualité pour analyser les productions médiatiques. Dans le cas par exemple de la presse écrite, nous pouvons constater des longueurs moyennes très variées d’un média à l’autre. Les Echos publie des vidéos courtes, d’une à cinq minutes (moyenne de deux virgule quatre minutes), en général réalisées à partir d’images issues de l’AFP (« actualité externe partagée ») ; a contrario, L’Humanité diffuse des contenus relativement longs, en moyenne dix minutes (9,2 % du total dure plus de trente minutes), tournés en totalité par les journalistes (« actualité externe propriétaire »). Enfin, les écarts types nous permettent de juger des différences au sein d’une même catégorie de vidéo d’actualité. Les contenus produits par CNews appartiennent quasiment tous à la catégorie « actualité interne ». Néanmoins, la chaîne publie à la fois des vidéos très courtes, de moins d’une minute, issues des émissions qu’elles diffusent (témoignage, interview, moment marquant d’une séquence), et des programmes entiers d’une durée supérieure à une heure, tels que L’Heure des Pros ou Morandini Live.

Des pratiques textuelles distinctes

Plusieurs facteurs tels que les choix de gouvernance, les relations de pouvoir au sein des organisations, ou les catégories d’actualité traitées, influent sur le processus de production vidéo. Partant de ce constat, nous pourrions avancer qu’il n’est jamais directement dirigé vers les plateformes. Les acteurs rencontrés l’ont d’ailleurs signifié à de nombreuses reprises, ce qui les guide « avant tout c’est le site web », ils raisonnent « à partir de lui » (C2, L’Obs). Réunissant l’ensemble de leurs textes, images fixes, animées, données, et liens, c’est là où se crée l’essentiel des revenus. Ces éléments, pourtant pensés pour les espaces propriétaires des médias, sont soumis à l’éditorialisation des moteurs de recherche. C’est par ce processus qui consiste « à enrôler des ressources pour les intégrer dans une nouvelle publication » (Bachimont, 2007, p. 21) qu’ils sont rendus visibles et susceptibles de générer du trafic. Plus précisément, les vidéos étudiées, pour être intégrées à des textes, sont chargées sur des plateformes d’agrégation. Elles sont alors indexées au même titre que des articles par Google, et leur bon référencement est synonyme de visibilité et revenus supplémentaires pour les médias. Dès lors, l’étude de la production vidéo ne peut être décorrélée de l’étude des éléments textuels qui concourent à leur référencement : leurs titres et descriptions.

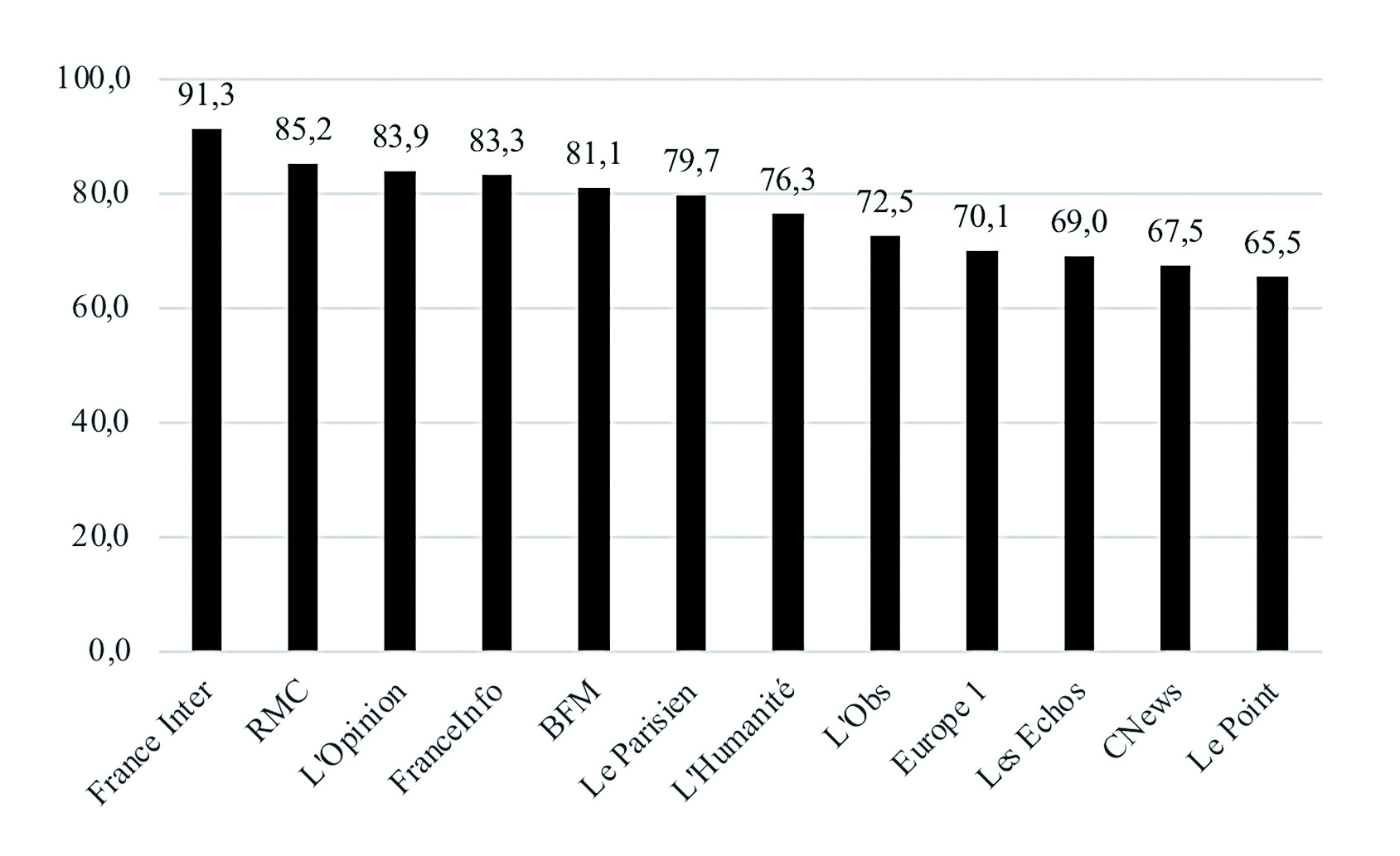

Figure 4. Nombre de caractères moyens par titre

De la comparaison des longueurs moyennes des titres des vidéos diffusées par les médias se dégage une certaine homogénéité. Les disparités visibles ne se justifient ni par leur nature (TV, radio, presse) ni par les catégories d’actualité qu’ils traitent. De manière générale, dans les rédactions web étudiées, l’attention portée aux titres des vidéos et des articles est équivalente. Les journalistes, au fait de l’importance du référencement, utilisent des « outils audimétriques » (Thiran, 2012, p. 87-96) similaires, Ahrefs ou Crowdtangle, pour évaluer leurs titrailles, et échangent de façon identique avec les équipes marketing et responsables de publication pour définir les termes à employer :

Quand on a terminé une vidéo, on envoie un mail aux équipes SEO, et on leur demande quels sont leurs recos8. […] Souvent, on les suit sur les mots essentiels à mettre en titre, même si on ne retient pas toujours tout. (C1, Le Monde)

Malgré des modalités de rédaction proches subsistent des différences significatives dans la composition. En effet, il est impératif que les titres des vidéos ne soient « pas trop longs » et que leurs mots-clés soient placés « le plus tôt possible » dans les phases afin de « pouvoir tout lire et tout comprendre » (C2, L’Obs). Ces précautions se saisissent en situant les formats dans leurs situations d’énonciation. Les articles sont visibles dans les résultats Google, l’onglet « Actualités », et sur les sites des médias. Qu’on soit sur mobile ou ordinateur, dans ces trois cas, plusieurs éléments contextuels et informatifs sont associés.

Figure 5. Résultats Google mobile (à g.) et ordinateur (à d.)

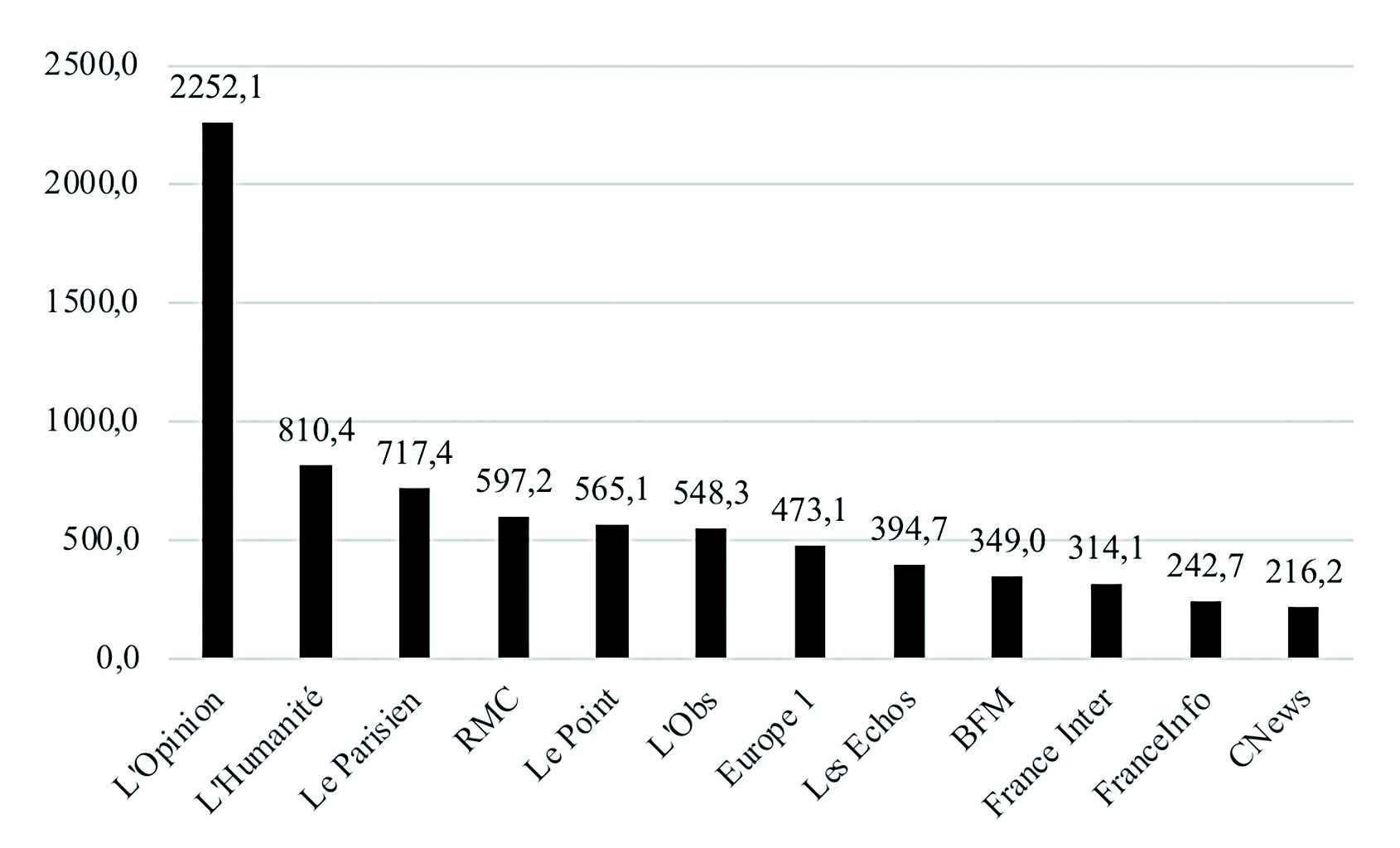

A contrario, les vidéos qui apparaissent sur le moteur de recherche ne bénéficient pas des mêmes conditions de visibilités. Depuis un ordinateur, dans l’onglet « Tous » les titres sont uniquement mis en avant (environ 60 caractères), et sont accompagnés dans la catégorie « Vidéo » de courtes descriptions (130). Sur mobile, quel que soit l’onglet, ils sont seuls et considérablement tronqués (45). Bien que ce constat soit le même sur les plateformes d’agrégation comme YouTube et Dailymotion, les vignettes statiques qui apparaissent conjointement aux titres des vidéos apportent un surplus d’informations (France 24 ci-dessous).

Figure 6. Résultats Google ordinateur (à g.) et YouTube mobile (à d.)

Pour illustrer ce propos, comparons le titre d’un article, à celui de la vidéo présente dans son corps de texte. Prenons l’exemple d’une publication du site Le Parisien datée du 22 février 2022 et placée, au moment de la rédaction, en haut des résultats Google quand on cherche le mot « Ukraine ». Son titre est le suivant : « "Parlez sans détour" : l’échange tendu entre Vladimir Poutine et le patron du renseignement russe ». Celui de la vidéo, apparent sur le site de Dailymotion9 : « Ukraine : l’échange lunaire entre Vladimir Poutine et le chef du renseignement extérieur russe ». Les deux phrases sont très proches d’un point de vue lexical, huit mots sur treize sont communs. Cependant, le sujet « Ukraine » est placé en tout début de phrase et les mots diffèrent légèrement, l’échange n’est pas « tendu », mais « lunaire » :

Sur les plateformes, si le titre est accrocheur, ça va mieux marcher qu’un truc plan-plan. […] c’est parfois encore plus direct et aventureux que sur le site web. On peut se permettre de faire des trucs plus offensifs pour mettre en avant une info. (T2, Le Point)

Ce travail de formatage des titres est d’autant plus flagrant qu’il est quasi inexistant pour les descriptions qui complètent les vidéos postées. En effet, les acteurs de presse reprennent tels quels les chapeaux des articles dans lesquels elles sont intégrées (Le Parisien, L’Humanité, Les Échos), ou bien un de leurs paragraphes (Le Point), voire les textes dans leur ensemble (L’Obs, L’Opinion). Cette observation est identique sur Dailymotion et YouTube, malgré l’aspect plus social de ce dernier. Les descriptions étant lues sur les plateformes « une fois que la personne a cliqué sur la vidéo », elles n’ont pas de rôle direct dans l’action des internautes et nécessitent dès lors « peu d’efforts rédactionnels » (C2, L’Obs). On retrouve des pratiques similaires pour les médias TV et radio puisque deux phrases issues de l’article du site viennent régulièrement détailler le contenu des vidéos (RMC, France info, CNews), parfois assorties d’un texte générique sur l’émission (France Inter, Europe 1), et/ou d’un résumé sur le média (BFM). On observe ainsi d’importantes disparités de longueurs entre des entreprises de même filière, comme France Inter (314 caractères en moyenne), Europe 1 (473), et RMC (597) par exemple.

Figure 7. Nombre de caractères moyen par description

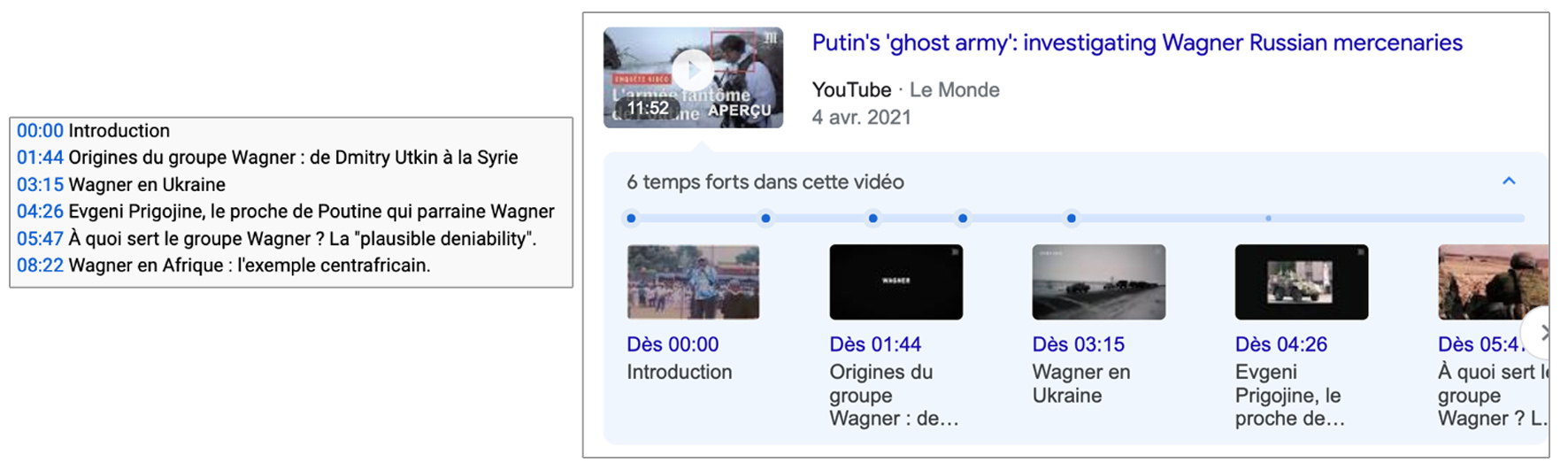

Parmi les médias étudiés, un seul fait figure d’exception : Le Monde. Cet acteur accorde une place importante à la rédaction des descriptions associées à ses vidéos YouTube (uniquement). L’exemple le plus manifeste porte sur l’ajout de codes temporels dans ses textes. Ce chapitrage, visible dans les résultats de recherche Google, permet aux internautes de connaître les divers sujets abordés dans les vidéos et d’y accéder rapidement. Le contenu n’est plus perçu comme une unité globale sur le moteur de recherche, mais comme un ensemble de séquences très courtes mises bout à bout. Cette pratique étant favorisée par Google10, il est fort probable que les vidéos accompagnées de ces descriptions bénéficient d’un meilleur référencement.

Figure 8. Description YouTube Le Monde* et résultats Google

* « Putin’s ‘ghost army’: Investigating Wagner Russian mercenaries », youtube.com, 04.04.21.

Une relation équivoque aux plateformes

Les aspects les plus structurants de la production ont été abordés. Par les éléments textuels qu’elles charrient, les vidéos d’actualité sont rendues visibles sur le moteur de recherche Google, vecteur essentiel de trafic pour les médias. Les autres plateformes, en plus de signaler leurs offres à de nouvelles audiences et de faire connaître leur marque média, peuvent exercer une influence en encourageant certains comportements et en sanctionnant d’autres. Ce pouvoir normatif s’inscrit dans un double mouvement, le premier allant des plateformes aux médias, à travers les règles prescrites aux acteurs ; le second, des médias aux algorithmes des plateformes, correspond aux pratiques informelles développées au gré des tests et des diffusions. C’est cette tension entre des normes explicites et implicites que nous explicitons dans cette partie, en nous concentrant sur la façon dont elles pèsent sur la production de vidéos d’actualité.

Différents degrés de formalisation des normes explicites

Interroger les règles de conduite communiquées par les plateformes revient à questionner les modalités normatives qu’elles imposent pour figurer et être visibles dans leurs espaces. Quels prérequis les vidéos doivent-elles respecter pour être publiées ? Ce premier niveau de contrôle repose sur un ensemble d’éléments textuels et discursifs dont les équipes vidéo ont connaissance via des relais situés dans les médias, à savoir « les personnes du marketing et des réseaux sociaux » (T1, CNews). Il peut s’agir d’informations recueillies sur les blogs des plateformes ou sites spécialisés11, qui constituent des ressources pédagogiques importantes et fournissent « des indications claires, données publiquement » (T2, Le Point). Les responsables ont aussi connaissance des bonnes pratiques lors de « masterclass » organisées avec le personnel des plateformes, « qui expliquent quoi faire pour que les vidéos touchent le plus de personnes possible » (L1, Europe 1).

Les médias ne sont cependant pas tous logés à la même enseigne, plusieurs facteurs impactent l’occurrence et la récurrence des échanges. Leur audience, renommée, et lorsque c’est le cas, le groupe auquel ils appartiennent, ont un rôle dans la considération des plateformes à leur égard. Cette distinction entre ceux « établis » et les « petits outsiders » a déjà été abordée précédemment (Rashidian, Brown et al., 2018, p. 7 ; Rebillard et Smyrnaios, 2019, p. 11). Ainsi, grâce à Canal+, CNews peut au besoin contacter des interlocuteurs dédiés, tout comme Le Monde, intégré au développement de plusieurs plateformes en France :

On entretient des relations proches. Chez YouTube, je suis en contact avec la responsable du partenariat news. […] C’est un partenariat de partage d’expérience qui permet d’améliorer les produits de leur côté et du nôtre. […] On parle très peu d’édito, mais plutôt d’optimisation de ce que l’on fait déjà, de nos vidéos. (C1, Le Monde)

Les échanges sont également facilités par les accords noués autour de la vérification de contenus en circulation sur le web12, ou de la production de formats vidéo particuliers (« Facebook Live », reportages à 360°, etc.13). De manière générale, les médias interrogés cherchent à entretenir des liens étroits avec les plateformes. Ils estiment leur absence préjudiciable, en particulier quand elles testent de nouveaux services, synonymes de mannes financières importantes et d’une mise en avant supposée par leurs algorithmes :

On essaye d’avoir un rapport privilégié pour pouvoir tester de nouvelles choses. Si Facebook lance une fonctionnalité sur la news, je pense qu’on sera parmi les premiers prévenus, et comme l’outil aura une grande part dans leurs algorithmes… (T2, Le Point)

De nombreuses normes prescrites directement ou indirectement pèsent sur la forme, la composition et la diffusion des vidéos. Pour chacun de ces aspects, leur degré de formalisation semble varier. Détaillons deux cas : tout d’abord, celle qui pèse sur la durée, décrite comme particulièrement contraignante. De prime abord, cela peut paraître étonnant, les médias étant considérés comme des « partenaires », ils sont autorisés à poster des contenus de diverses longueurs : jusqu’à quinze minutes sur Twitter, quatre heures sur Facebook et douze sur YouTube. Pourtant, les plateformes « conseillent » des durées précises :

Facebook nous dit qu’il vaut mieux que ça fasse plus de trois minutes pour qu’il puisse y avoir de la pub sur nos vidéos. On comprend très bien que quand elles font moins, elles sont un peu mises de côté. (C2, L’Obs)

Sur YouTube, maintenant ils nous disent qu’ils veulent faire du long, donc on s’adapte. À partir de dix minutes c’est plus mis en avant, mais l’impératif est toujours un peu obscur, « la vidéo fonctionnera très bien si elle fait entre tant et tant ». (T2, Le Point)

Malgré une apparente latitude, le degré de formalisation de la norme est, si on peut dire, maximal. Le modèle d’affaires de ces plateformes reposant sur la publicité (Marty, 2020, p. 221), les contenus les plus visibles sont ceux monétisables. À l’opposé, la norme qui pèse sur l’introduction des vidéos paraît être exprimée de manière plus tacite. Elle porte à la fois sur un élément quantifiable, les premières secondes de la vidéo, et un autre éditorial, les premières images. Les médias s’accordent sur l’importance de l’introduction dans un contexte de surcharge informationnelle et de rareté de l’attention, toutefois le dosage entre explicite et implicite rend la norme sujette à interprétation et les pratiques, de fait, hétérogènes :

On nous a dit de bien bosser nos intros. Ça doit être percutant sur le fond et la forme dès les premiers instants. Il faut être dans les deux ou trois premières secondes, voire quand c’est possible, sur le premier écran. (C1, Le Monde)

La grosse règle d’or, c’est le début de la vidéo, les quinze premières secondes. Quand l’algorithme comprend que la personne est intéressée et reste au-delà, sur chaque plateforme, on a tendance à être plus mis en avant. (T2, Le Point)

Le degré de structuration d’une norme oscille donc en fonction de l’objet visé. Quand elle porte sur la forme des vidéos, c’est-à-dire des aspects mesurables, préhensiles, comme la durée, le format, ou la qualité du son ou de l’image, elle est stricte. En revanche, lorsqu’elle touche à un aspect relevant de choix journalistiques, tels que les thématiques abordées ou le temps de la narration, elle est plus partiellement formalisée, et la contrainte qui pèse sur les médias est moins importante. Au même titre, les sanctions consécutives à tout comportement déviant ne sont pas analogues. Quand la durée d’une vidéo ne correspond pas à celle prescrite, les acteurs évoquent une invisibilisation de leurs contenus qui verraient leur portée être sciemment restreinte (Badouard, 2021, p. 78). Ils seraient affichés plus bas dans les fils d’actualité de Facebook et Twitter, et plus faiblement recommandés aux utilisateurs de YouTube. Pour les médias, il est moins aisé de savoir si l’introduction de leurs vidéos suit ou non la norme en place. Étant donné qu’elle est généralisée à toutes les entreprises médiatiques, sa longueur et son intérêt sont jugés à l’aune des autres vidéos disponibles traitant d’un même sujet. Dès l’instant où une vidéo ne rentre pas dans le cadre défini par la plateforme et porté par une majorité, on peut estimer qu’elle obtiendra une attention moindre et qu’elle sera mécaniquement moins recommandée par les algorithmes.

On comprend ainsi que le degré variable de formalisation des normes explicites a une double fonction : d’un côté, les médias n’ont pas une connaissance exacte des attendus et ne sont jamais totalement sûrs que leurs vidéos vont « fonctionner », c’est-à-dire générer de l’interaction, des revenus ou du trafic ; de l’autre, les plateformes, en n’explicitant pas entièrement les règles qui ont cours dans leurs espaces, s’assurent une liberté d’action et d’autonomie quant à la gestion des contenus.

Pratiques informelles et normes implicites

Paradoxalement, si l’ensemble des règles à suivre étaient clairement explicitées par les plateformes, les médias disposeraient d’une protection contre l’arbitraire de leurs décisions. En maitrisant leur application et distillant à leur gré des informations, elles sont à même de contrôler l’incertitude14 liée à la diffusion des vidéos d’actualité dans leur espace. Pour gérer cette situation et identifier les comportements favorisés ou proscrits par les algorithmes, les médias sont amenés à adopter une approche expérimentale :

Avec les algorithmes, tout change très vite, il faut constamment qu’on teste des choses. Le temps, les formats, les sous-titres, la qualité de l’image, etc. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu. (L1, Europe 1)

Ils s’appuient sur les données fournies par les plateformes pour effectuer des « A/B tests », aussi appelés « tests fractionnés », sur les vidéos (Nieborg, Poell et al., 2019, p. 94). En postant des contenus aux caractéristiques diverses, les médias éprouvent des hypothèses et tentent de distinguer des régularités dans les modes de fonctionnement algorithmiques. Toutes les personnes interrogées ont d’ailleurs souligné la nécessité d’aller parfois à l’encontre des normes prescrites pour comprendre quels facteurs influent le plus la visibilité des vidéos :

On vient de faire une vidéo de 30 minutes, un gros boulot d’enquête, et ça cartonne […]. Mais tu vois, j’aurais dit que ça ne remplissait pas les prérequis, car elle est très longue, rectangle, pas sous-titrée intégralement. Ça aurait pu être un bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire. (T2, Le Point)

L’acteur, en faisant un retour réflexif sur le contenu publié, présente son action comme une gageure. Bien que faisant fi de plusieurs normes, sa vidéo a tout de même pu atteindre une audience considérable, rendant son action remarquable. Ce type de situation amène les médias à contester les lois qui régissent l’espace des plateformes. En général, la production suit une logique de « cochage de cases » : plus ils jugent qu’une information « a du potentiel » peut « créer de la controverse » (T2, Le Point) ou « colle à l’actu brulante du moment » (C1, Le Monde), plus ils feront correspondre la vidéo aux attentes d’une plateforme, et plus ils espèrent qu’elle sera valorisée par ses algorithmes. Mais, dans le cas où un contenu fonctionne en dépit des normes à respecter, c’est l’ensemble de cette démarche et des investissements associés – temps passé, personnel dédié, matériel alloué – qui sont mis en cause :

On a posté une vidéo d’Élie Semoun dans l’émission de Mouloud Achour. La vidéo en soi n’était pas hyper belle, on avait simplement fait un in/out [découpe et diffusion], et bah on ne sait pas pourquoi, mais ça a cartonné ! (L1, Europe 1)

La tentation, ça pourrait être de tout faire pour choper l’algorithme magique, mais souvent on constate une décorrélation entre le temps de travail sur une vidéo et son succès. (C2, L’Obs)

Le fonctionnement nébuleux15 des algorithmes et les multiples tests effectués dans le temps conduisent les médias à développer et user de pratiques « informelles » dans leurs processus de production vidéo. Cette notion, « fuyante », renvoie à quantité de définitions et situations (Legrave, 2014, p. 6). Dans le cas présent, nous considérons comme informel tout comportement qui n’est pas structuré, en marge des règles édictées, ou qui s’y oppose (Litterer, 1963, p. 13). Ces pratiques, idiosyncrasiques, prennent corps dans un contexte spécifique, celui d’une rédaction web et de son équipe vidéo à une période précise. À l’intérieur de chaque média s’élabore des « manières de faire » propres, façonnées par l’organisation (effectifs, compétences, etc.) et l’environnement (économique, technologique, etc.). L’ensemble de ces facteurs établit les pratiques singulières susceptibles d’être valorisées par les algorithmes d’une plateforme donnée :

Maintenant, on a le recul pour dire ce qui a des chances de fonctionner. Les entretiens filmés face caméra, ça marche pas mal pour nous, surtout sur YouTube. […] Par contre, les vidéos animées avec du texte sur des images statiques, Facebook il n’aime pas. On a vraiment essayé et ça ne marche pas.

Depuis février 2021, la portée de notre page l s’est effondrée. On a trouvé une petite solution miracle. […] L’algorithme aime bien quand on met en avant des vignettes, du coup on a fait des créas qui prennent énormément de place en hauteur, ça nous permet d’avoir un taux d’interactions plus élevé. (T2, Le Point)

Une large partie des vidéos d’actualité produites par Le Point appartiennent à la catégorie « externes partagées » précédemment décrite, et se composent d’une succession d’images fixes sur lesquelles défile un texte animé. En 2021, la rédaction s’est aperçue que, malgré le respect des règles établies par Facebook, la portée (reach) de ce type de contenu était dépréciée. Après plusieurs tests, les équipes ont pris la décision de diffuser sur la plateforme des « vignettes » (images statiques) au format 1536 × 1920, plus à même de générer des interactions et du trafic vers les vidéos présentes sur leur site web (posts reliés). Bien que ces dimensions ne soient pas recommandées par la plateforme et que cela puisse paraître contre-intuitif, il a été bien plus bénéfique pour Le Point de distribuer ce genre d’images, pour promouvoir cette catégorie de vidéos.

Figure 9. Vidéo du site Le Point* (à g.) et post Facebook (à d.)

* « Guerre en Ukraine : le siège de Marioupol s’intensifie », lepoint.fr. 11.03.2022

Contrairement aux normes prescrites, celles tacites, suivies par les acteurs, n’agissent pas comme des obligations au sens de mécanismes causaux, mais plutôt comme des guides temporaires à leurs actions. Plastiques, elles découlent des pratiques de production et évoluent simultanément avec elles. Les médias s’arrogent ainsi le droit de définir une partie du cadre normatif dans lequel doivent s’inscrire les vidéos d’actualité pour être visible dans l’espace des plateformes. Se faisant, ils rééquilibrent en partie le rapport de force entretenu avec ces dernières.

Conclusion

Nous avons cherché dans cet article à caractériser, au travers de la production de vidéos d’actualité, la relation des médias aux plateformes numériques. D’abord envisagées comme une promesse, celle d’un accès à des audiences réagrégées, un trafic substantiel, et des revenus complémentaires, certaines plateformes ont été reléguées à une place de faire-valoir dans les stratégies médiatiques. Priorité est donnée aux sites web et applications mobiles, espaces sous contrôle, sur lesquels les médias régissent seuls l’éditorialisation, la prescription, et les modes de financement des contenus. En cela, la production n’est jamais directement dirigée vers une plateforme. Elle s’inscrit avant tout dans le prolongement de procédés génériques et médiatiques déjà établis : à la presse écrite les enquêtes de longue haleine, à la radio, et la TV la découpe en masse de programmes filmés. Une catégorie de vidéos d’actualité fait figure d’exception, celles réalisées à partir d’images issues des réseaux sociaux ou d’agences de presse. Produites par la majorité des médias, elles soulignent l’uniformisation des pratiques journalistiques sur le web.

Néanmoins, les vidéos sont soumises à l’indexation des moteurs de recherche. Google dispose, par son monopole, d’un pouvoir incitatif sur la conduite des médias et tient un rôle métaéditorial dans leurs processus de production. Aussi, au sein des rédactions, la titraille vidéo profite du même travail textuel que celui effectué pour les articles. À l’inverse, les descriptions qui leur sont accolées sur les plateformes d’agrégation font l’objet d’une attention moindre. Visibles seulement quand les utilisateurs sélectionnent les vidéos, elles ne sont pas perçues comme décisives dans le référencement des contenus en ligne.

Cela étant dit, lorsque les médias souhaitent diffuser des vidéos dans l’espace des plateformes, ils sont contraints de se conformer aux carcans normatifs en rigueur s’ils veulent qu’elles soient rendues visibles par leurs algorithmes. Parmi les règles à respecter, toutes ne sont pas édictées de la même manière. Alors que celles qui portent sur des éléments mesurables sont rigoureusement structurées, celles relatives à des aspects éditoriaux sont partiellement exprimées, permettant aux plateformes de conserver une autonomie quant à la diffusion des contenus. Face aux divers degrés de formalisation des normes, et au fonctionnement abscons des algorithmes, les médias ont développé au gré des tests des pratiques idiosyncrasiques. En contournant les règles, voire parfois en s’y opposant, ils tentent de réduire l’incertitude qui entoure leurs publications et de valoriser au mieux leurs vidéos sur les plateformes.

Thomas Jaffeux est doctorant au Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaire

sur les médias à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.

Notes

1Les régies internet. 21ème Observatoire de l’e-pub, SRI.

2Europe 1, RMC, France Inter ; BFM, CNews, France Info ; Le Parisien, L’Obs, Le Point, L’Humanité, L’Opinion, Les Echos.

3Google Accelerated Mobile Pages, Instant Articles Facebook.

4Par SEO (Search Engine Optimization), il faut entendre le référencement sur les moteurs de recherche des pages du site, et donc, les individus qui arrivent dessus par cet intermédiaire.

5Communément, le travail des rédactions s’organise selon l’opposition entre information « chaude » et « froide », le degré de chaleur désignant la rapidité de traitement attendue.

6Décrit comment « certains acteurs orientent, cadrent et contraignent les comportements d’autres acteurs » (ibid., p. 2). Les auteurs citent trois manifestations de la gouvernementalité : l’incitation développée ici, la contrainte, et l’encadrement.

7Choix organisationnels (nombre de journalistes, graphistes, moyens techniques, etc.), de distribution (site web, réseaux sociaux, etc.) et de modèle économique (publicité, abonnement, etc.) d’une entreprise donnée.

8Recommandations des équipes marketing chargées du référencement, c’est-à-dire, indications données quant aux mots clés à utiliser, susceptibles d’entrainer une bonne visibilité d’un article en ligne.

9www.dailymotion.com. « Ukraine : l’échange lunaire entre Vladimir Poutine et le chef du renseignement extérieur russe ». 02.02.22.

10www.support.google.com. « Chapitres vidéo », 2022.

11Le site www.blogdumoderateur.com a été cité.

12En France, « CrossCheck », 2017, « Objectif Désinfox », 2022 par Google et « Facebook News », 2022.

13Les plateformes apportent une aide financière dans le cadre d’appels à projets tel que le « Google News Initiative », 2015 ou le « Meta Journalism Project », 2017.

14Quatrième source de pouvoir au sein des organisations, appliquée à un niveau inter-organisationnel (Crozier et Friedberg, 1977, p. 88).

15B. Rieder (2005, p. 28) utilise l’expression « black foam » pour décrire les méthodes et procédures dont les pratiques réelles sont dissimulées par des moyens techniques.

Références

Attias, Danielle (2008). La presse sur internet : quelles stratégies d’audience ? Dans Xavier Greffe et Nathalie Sonnac (dirs), Culture web : création, contenus, économie numérique (p. 513-532). Dalloz-Sirey.

Bachimont, Bruno (2007). Nouvelles tendances applicatives : de l’indexation à l’éditorialisation. Dans Patrick Gros (dir), L’indexation multimédia : description et recherche automatiques, Hermès Science-Lavoisier.

Badouard, Romain (2021). Shadow ban : l’invisibilisation des contenus en ligne. Esprit, 479(1),75-83.

Badouard, Romain, Clément Mabi et Guillaume Sire (2016). Inciter, contraindre, encadrer : trois logiques de gouvernementalité numérique. French Journal for Media Research.

Bell, Emily (2016). Who owns the news consumer: Social media platforms or publishers? Columbia Journalism Review [en ligne] cjr.org, 21.06.2016.

Bougnoux, Daniel (2019). Une presse trop pressée. Dans Daniel Bougnoux, La crise de la représentation (p. 91-117). La Découverte.

Bucher, Taina (2018). If…then: Algorithmic power and politics. Oxford University Press.

Caplan, Robyn et Danah Boyd (2018). Isomorphism through algorithms: Institutional dependencies in the case of Facebook. Big Data & Society.

Crozier, Michel et Erhard Friedberg (1977). L’acteur et le système. Seuil.

Debray, Régis (2006). Le médiologue et les médias. Médium, 8, 3-15.

Flichy, Patrice (2010). Le sacre de l’amateur. Seuil, « coll. La République des idées ».

Gillespie, Tarleton (2010). The politics of "platforms". New Media & Society, 12(3), 347-364.

Gillespie, Tarleton (2014). The relevance of algorithms. Media technologies: Essays on communication, materiality, and society, 167, 167-194.

Grewal, David Singh (2008). Network power: The social dynamics of globalization. Yale University Press.

Joux, Alexandre (2017). Stratégies de marques et stratégies éditoriales du Groupe Figaro : du portail à l’écosystème intégré par le Data Management. Réseaux, 205, 117-143.

Legrave, Jean-Baptiste (2014). L’informel pour informer. Pepper.

Litterer, Joseph August (1963). Organizations: Structure and behavior. John Wiley & Sons.

Marty, Frédéric (2020). Accès aux données, coopétition intra-plateforme et concurrence inter-plateformes numériques. Revue d’économie industrielle, 169, 221-246.

Mattelart, Tristan (2020). Comprendre la stratégie de Facebook à l’égard des médias d’information. Sur Le Journalisme, About Journalism, Sobre Jornalismo, 9 (1), 24-43.

Napoli, Philip (2010). Audience evolution: New technologies and… audiences. Columbia University Press.

Napoli, Philip (2015). Social media and the public interest: governance of news platforms in the realm of individual and algorithmic gatekeepers. Telecommunications Policy, 39(9), 751-760.

Newman, Nic, Richard Fletcher, David A. L. Levy et Rasmus Kleis Nielsen (2016). Digital news report 2016. Reuters Institute for the Study of Journalism.

Nieborg, David, Thomas Poell et Mark Deuze (2019). The platformization of making media. Dans Mark Deuze et Mirjam Prenger, Making media: Production, practices, and professions (p. 85-96). Amsterdam University Press.

Nielsen, Rasmus Kleis (2016). Varieties of online gatekeeping: A cross-national comparative analysis of news media websites, search engines, and social networking sites as gateways to news. Rethinking Journalism II, University of Groningen.

Nielsen, Rasmus Kleis et Sarah Anne Ganter (2017). Dealing with digital intermediaries: A case study of the relations between publishers and platforms. New Media & Society, 20(4), 1600-1617.

Paquienséguy, Françoise (2011). Multimédia et web 2.0 : entre pratiques éditoriales et industries créatives. Les enjeux de l’information et de la communication, 12(2), 3-10.

Poell, Thomas, David Nieborg et José Van Dijck, (2019). Platformisation. Policy Review, 8, 1-13.

Powell, Walter et Paul DiMaggio (1991). The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago Press.

Proulx, Serge et Anne Goldenberg (2010). Internet et la culture de la gratuité. Revue du MAUSS, 35, 503-517.

Rashidian, Nushin, Pete Brown, Elizabeth Hansen, Emily Bell, Jonathan Albright, Jonathan, et Abigail Hartstone (2018). Friend and foe: The platform press at the heart of journalism. Columbia Journalism School.

Rebillard, Franck et Nikos Smyrnaios (2009). L’actualité selon Google : l’emprise du principal moteur de recherche sur l’information en ligne. Communication & langages, 160, 95-109.

Rebillard, Franck et Nikos Smyrnaios (2010). Les infomédiaires, au cœur de la filière de l’information d’actualité en ligne : les cas de Google, Wikio et Paperblog. Réseaux, 160, 163-194.

Rebillard, Franck et Nikos Smyrnaios, Nikos (2019). Quelle « plateformisation » de l’information ? Collusion socioéconomique et dilution éditoriale entre les entreprises médiatiques et les infomédiaires de l’Internet, Tic&société, 13(1-2), 247-293.

Rieder, Bernhard (2005). Networked control: search engines and the symmetry of confidence. International Review of Information Ethics, 3, 26-32.

Roumanos, Rayya (2021). Les promesses et les défis journalistiques de l’Open Source Intelligence (OSINT). I2D – Information, données & documents, 1, 45-50.

Sire, Guillaume (2015). La conception de l’actualité par Google. Le Temps des médias, 24, 209-224.

Sonet, Virginie (2021). Retour critique sur une décennie d’information sur smartphone comme produit de contraste des ambitions des plateformes. Les Cahiers du journalisme – Recherches, 2(6), R11-R32.

Thiran, Yves (2012). Usage des outils audimétriques. Dans Amandine Degand et Benoît Grevisse (dir.), Journalisme en ligne : pratiques et recherches (p. 87-96). De Boeck.

Van Dijck, José, et Poell, Thomas (2013). Understanding social media logic. Media and Communication, 1(1), 2-14.

Référence de publication (ISO 690) : JAFFEUX, Thomas. Produire l’information au gré des plateformes numériques et de leurs algorithmes : le cas des vidéos d’actualité. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2022, vol. 2, n°8-9, p. R139-R158.

DOI:10.31188/CaJsm.2(8-9).2022.R139